Ismaïl Omar Guelleh : « Personne d’autre que les Chinois n’offre un partenariat à long terme à Djibouti »

Chine, États-Unis, France, Éthiopie, Arabie saoudite… À quelques mois des quarante ans de l’indépendance, le président revient sur les enjeux géopolitiques de la région, dont son pays est devenu un acteur incontournable. Sur le front de la politique intérieure, il ne désarme pas et défend son bilan face aux critiques.

Ismaïl Omar Guelleh au palais présidentiel de Haramous, le 14 mars 2017. © Vincent Fournier/JA

Quarante événements pour quarante ans d’indépendance : le 27 juin, du cap Douméra à la vallée d’Assamo et du lac Abbé à l’île Moucha, tout un peuple fêtera en grand apparat l’anniversaire de ce jour de 1977 où le Territoire français des Afars et des Issas est devenu la république de Djibouti.

Quarante ans, deux présidents – Hassan Gouled Aptidon, puis Ismaïl Omar Guelleh (IOG) depuis 1999 –, un petit million d’habitants, et que de chemin parcouru ! Adepte du développement autoritaire, main de fer dans un gant de velours, IOG a conduit l’improbable État mi-caserne, mi-entrepôt laissé par le colonisateur sur les rives de la nouvelle géographie du monde.

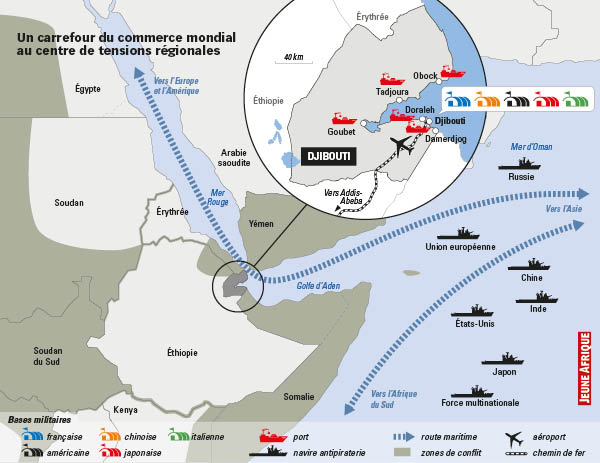

Djibouti l’incontournable

Fini le micropays périphérique, ethniquement fracturé et convoité par ses grands voisins, bienvenue à Djibouti poste stratégique de la cour des grands, avec vue imprenable sur l’artère jugulaire du commerce maritime planétaire. Américains, Français, Japonais, Italiens, Européens de l’opération Atalante y disposent de bases et de facilités militaires. Russes, Turcs, Saoudiens et même Azerbaïdjanais frappent à la porte, obsédés par le désir d’« en être ».

Mais bientôt, aucun d’entre eux ne sera en mesure de rivaliser avec les Chinois, les seuls à jouer sur deux tableaux à la fois. Celui de l’économie, avec des investissements massifs, celui du sécuritaire, avec l’impressionnante base aux murs crénelés en voie d’achèvement qui jouxte le port (chinois) de Doraleh et la mégazone franche (chinoise) de Djibouti ville.

À 69 ans, bon œil et à nouveau bon pied (son genou est guéri et sa cane remisée), Ismaïl Omar Guelleh encaisse les loyers des bases qui sont autant d’assurances-vie pour son pays (plus de 200 millions de dollars par an, soit 186 millions d’euros) et décline inlassablement son programme en forme de diptyque : surveillance et développement.

Une oasis de paix

Entre une Érythrée hostile, une Somalie instable, une Éthiopie amie mais en proie à des crises cycliques et un Yémen en guerre, Djibouti apparaît comme une oasis de paix (un seul attentat depuis vingt-sept ans), propice aux investissements et aux ambitions « singapouriennes » d’un chef d’État qui n’hésite pas à prendre des risques. Quitte à maintenir la démocratie sous tutelle.

Jeune Afrique : Les commentaires qui ont accompagné votre visite officielle à Paris, fin février, allaient tous dans le même sens : l’avenir de Djibouti s’écrit de plus en plus avec la Chine et de moins en moins avec la France. Est-ce aussi votre opinion ?

Ismaïl Omar Guelleh : Je sais que cette obsession de la présence chinoise existe. Mais elle est à la fois infondée et unilatérale. Les Chinois n’ont aucun problème à cohabiter avec les Occidentaux à Djibouti, à condition qu’on ne vienne pas constamment espionner leurs installations.

Les Américains, par contre, en font une fixation. Ils nous répètent sans cesse que cette présence chinoise les gêne pour leurs opérations. En réalité, la base chinoise en construction à Doraleh, qui jouxte le nouveau quai et la nouvelle zone franche, n’abritera pas plus de quatre cents hommes.

Les Japonais, qui ont également une base à Djibouti, s’en inquiètent aussi…

Oui, plus encore que les Américains ! Ils ont d’ailleurs demandé un agrandissement de leur emprise, et nous allons leur donner satisfaction, en partie.

La réalité est que personne d’autre que les Chinois n’offre un partenariat à long terme à Djibouti

Comment faites-vous pour gérer ces intérêts – et ces appréhensions – contradictoires ?

Il faut sans cesse rassurer, palabrer et démontrer aux uns et aux autres que leurs hantises n’ont pas lieu d’être. Les Français sont ici depuis l’indépendance ; les Américains, eux, sont venus plus tard à cause de la présence d’Al-Qaïda en Somalie et au Yémen et parce que Djibouti a été le seul pays africain à accepter l’une de leurs bases sur son sol.

Aujourd’hui encore, l’Afrique du Sud ne l’a pas digéré, et le président Jacob Zuma vote systématiquement contre les candidats djiboutiens au sein des instances panafricaines pour nous punir d’être prétendument proaméricains, comme si lui-même était encore prosoviétique.

Les Japonais ont souhaité s’installer pour protéger leurs navires de la piraterie maritime qui sévit dans le golfe d’Aden. Les Chinois, eux, veulent sécuriser à partir de ce hub stratégique de la « nouvelle route de la soie » leurs investissements massifs et leurs ressortissants dans toute la région, de l’Ouganda à l’Arabie saoudite en passant par l’Éthiopie.

Les Chinois sont par ailleurs les seuls à investir chez nous dans tous les domaines : chemin de fer, ports, banques, parcs industriels, etc. Les Français et les Européens sont largement aux abonnés absents. Quant aux Américains, qui ont manifesté leur intérêt pour le projet de pipeline Djibouti-Addis, leur objectif est de gagner beaucoup, vite et seuls : c’est compréhensible, mais plus compliqué que prévu pour eux. La réalité est que personne d’autre que les Chinois n’offre un partenariat à long terme à Djibouti.

Mais il y a un risque, que pointent le FMI et beaucoup d’observateurs : celui du surendettement – et donc de la dépendance – auprès de Pékin. En êtes-vous conscient ?

C’est le procès habituel que nous font nos partenaires occidentaux. D’abord, Djibouti n’est et ne sera la colonie de personne. Ensuite, aucun pays ne s’est développé sans s’endetter. Enfin, ce qui nous importe, c’est de ne pas alourdir notre dette publique, laquelle doit être remboursée par le Trésor. Ce dernier n’est impliqué que sur la dette arabe – Fades, fonds saoudiens et koweïtiens –, laquelle concerne la construction d’écoles, de routes et d’hôpitaux.

La dette chinoise, elle, a été contractée par des entités paraétatiques djiboutiennes qui la remboursent sans passer par le Trésor public, tout en payant leurs impôts et taxes à l’État. Quant au chemin de fer Djibouti-Addis, il sera géré pendant six ans par une société chinoise, laquelle remboursera elle-même l’emprunt contracté. J’ai lu quelque part que nous allions devoir consacrer 12 % de nos recettes l’an prochain à payer notre dette. C’est tout simplement faux.

Des groupes comme CMA-CGM, Airbus et la Bred ont manifesté leur intérêt : ils sont les bienvenus

Avec la construction du port de Doraleh, les Chinois veulent sécuriser la « nouvelle route de la soie ». © Vincent Fournier/JA

Votre visite à Paris a-t‑elle permis de réveiller les investisseurs français ?

Je le souhaite. Des hommes d’affaires français installés ici sont venus dire devant le Medef international ce qu’ils pensaient de la frilosité de cet organisme vis‑à-vis de Djibouti. Parfois en des termes très vifs. Je crois que beaucoup d’investisseurs français font preuve de myopie. Obnubilés par l’Afrique de l’Ouest, ils ne voient pas que derrière Djibouti c’est l’accès à toute une partie de l’Afrique de l’Est qui se joue.

Nous voulons demeurer dans l’espace francophone et nous exigeons de nos partenaires que tous les contrats commerciaux soient rédigés en français – ce qui, d’ailleurs, fait râler les Américains. Mais notre patience n’est pas illimitée. Ai-je été entendu ? Un peu, je pense. Des groupes comme CMA-CGM, Airbus et la Bred ont manifesté leur intérêt : ils sont les bienvenus.

Vous avez rencontré François Hollande. A-t‑il été question de politique intérieure djiboutienne ?

Non. Nous avons parlé de ce qui précède, de la Chine, de la sécheresse, de la situation sécuritaire régionale. Aucune ingérence de ce type.

Comment fonctionnent vos accords de défense avec la France ?

Correctement. Même si quelques articles doivent encore être revisités.

L’armée française ne peut assurer seule la surveillance de nos eaux territoriales

L’armée française souhaite obtenir l’autorisation de survoler la partie nord de Djibouti, voisine de l’Érythrée. Pourquoi la lui refusez-vous ?

Nous aider à surveiller notre espace aérien est une chose, assurer la police de l’air en est une autre. En 1998, pendant la guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée, les avions de chasse et de bombardement de ces deux pays survolaient notre pays dans la zone du mont Moussa-Ali, à la jonction des trois frontières.

Le président Hassan Gouled avait alors demandé aux Français d’y assurer la police de l’air. Pour nous, c’était un accord temporaire, mais pour les Français, c’était un traité pérenne. Il a donc fallu leur expliquer qu’il s’agissait là d’une question de souveraineté. Idem pour les radars de surveillance maritime dont nous a dotés la France. L’armée française ne peut assurer seule la surveillance de nos eaux territoriales. Nous devons le faire conjointement.

Djibouti est le débouché naturel de l’Éthiopie. Les tensions internes que connaît ce pays depuis plus d’un an vous inquiètent-elles ?

Il est évident que l’avenir de Djibouti ne peut pas reposer sur un client unique, d’où nos efforts de diversification. Cela dit, je ne suis pas inquiet outre mesure pour l’Éthiopie : les convulsions politiques et la sécheresse y sévissent tous les dix ou quinze ans, c’est un cycle connu.

Ce qu’il y a de nouveau dans la crise que vient de vivre ce pays, c’est le rôle crucial qu’ont joué les émissions en amharique de la Deutsche Welle et de Voice of America, ainsi que les réseaux sociaux et la diaspora.

Pendant toute une période, un jeune opposant éthiopien de 28 ans jusque-là inconnu, établi aux États-Unis, donnait des ordres aux Oromos : « Faites grève, n’allez pas à l’école, manifestez à tel endroit », etc., le tout via internet, Skype, Facebook. Et il était suivi !

Au niveau du port de Djibouti, nous avons ressenti le choc : le trafic des conteneurs a brusquement baissé. Avant de se redresser. Le Premier ministre Hailemariam Desalegn a su gérer la situation avec habileté, et je ne crois pas au risque d’implosion agité par certains.

Depuis le 8 février, la Somalie a un nouveau président que l’on dit porteur d’espoir, Mohamed Abdullahi Mohamed. Est-ce aussi votre opinion ?

Oui. Son élection a suscité une vraie ferveur parmi les Somaliens. Farmajo, comme on l’appelle, est un homme ouvert, formé aux États-Unis, ancien Premier ministre engagé dans la lutte contre la corruption et surtout indépendant et nationaliste, en ce sens qu’il n’est lié à aucune des puissances régionales – en particulier l’Éthiopie.

Nous sommes le seul pays de la Ligue arabe à avoir accepté de recevoir des réfugiés yéménites sur notre sol

Le Yémen est à vos portes, et deux guerres s’y déroulent en ce moment : celle des Saoudiens et des Émiratis contre les houthistes soutenus par l’Iran, et celle des États-Unis contre Al-Qaïda. Au cours de la première semaine de mars, une quarantaine de frappes de missiles et de drones américains dans le Sud ont été enregistrées. Venaient-elles de Djibouti ?

En partie oui, c’est incontestable. Mais aussi du Yémen même, où les forces spéciales américaines sont présentes dans le centre du pays.

Les Américains vous informent-ils des opérations menées à partir de votre territoire ?

Non.

Ils ne sont pas tenus de le faire ?

Non.

En quoi êtes-vous impactés par ce conflit ?

Nous sommes le seul pays de la Ligue arabe à avoir accepté de recevoir des réfugiés yéménites sur notre sol. Ils sont une vingtaine de milliers, rien qu’à Djibouti ville, et notre police est très vigilante quant aux risques d’infiltration d’éléments extrémistes parmi eux.

Il existe une autre guerre, commerciale celle-là : celle que les Émirats arabes unis livrent au port de Djibouti. Les Émiratis sont présents à Assab en Érythrée, à Berbera au Somaliland et ils lorgnent Aden, au Yémen. Objectif : capter votre trafic. Êtes-vous conscient du danger ?

Il ne nous a pas échappé. Mais je reste serein. Pour que le port de Berbera capte le marché éthiopien, il faut refaire les 280 km de route qui relient ce port à la frontière éthiopienne, à raison d’un million et demi de dollars par kilomètre, soit plus de 400 millions. Qui va payer ? De plus, le tirant d’eau nécessaire aux navires de fort tonnage, y compris les tankers, est à 12 km au large de Berbera alors qu’il est immédiat à Djibouti. L’avantage comparatif est clairement en notre faveur.

Derrière cette « opération Berbera », d’aucuns voient la main de l’homme d’affaires franco-djiboutien Abdourahmane Boreh, qui fut votre conseiller avant de se brouiller avec vous et que l’on sait proche des autorités émiraties. À raison ?

Boreh a joué un rôle, mais je crois qu’ils l’ont écarté depuis.

Le 21 février, la cour internationale d’arbitrage de Londres a débouté l’État de Djibouti de ses plaintes contre les Émiratis de DP World et Abdourahmane Boreh. Depuis, ce dernier vous demande d’arrêter ce qu’il qualifie de « vendetta » personnelle et ajoute que même si beaucoup de gens lui demandent d’être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2021, cela ne l’intéresse pas. Êtes-vous prêt à faire la paix avec lui ?

Ce n’est pas une affaire de paix, mais de justice. Je ne considère pas que le tribunal de Londres a rendu un verdict équitable. Quant à Boreh, nous maintenons nos incriminations à son encontre.

À l’entendre, le différend qui vous oppose est d’ordre politique. Il vous aurait conseillé de ne pas modifier la Constitution pour pouvoir vous représenter à l’élection présidentielle.

Cela relève de l’affabulation. Ce monsieur ne s’intéressait qu’à une seule chose : ses affaires et les marchés qu’il convoitait. C’est à partir du moment où ses positions financières ont fait l’objet d’enquêtes qu’il a basculé. Il répétait à qui voulait l’entendre qu’il n’était qu’un businessman et il ne m’a jamais posé une seule question d’ordre politique, encore moins émis la moindre condition. Lui, président ? Qu’il nous donne d’abord son acte de naissance ! Son père et lui ne sont devenus djiboutiens qu’en 1977, lorsqu’ils ont troqué leurs laissez-passer éthiopiens pour des cartes d’identité djiboutiennes.

Afars et Issas savent aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas se passer les uns des autres

Quarante ans après l’indépendance, peut-on dire que le clivage entre Afars et Issas est en voie d’être dépassé ?

C’est incontestable. Nous avons consacré beaucoup de temps, d’efforts et de volonté à faire naître une nation djiboutienne. Les mariages mixtes sont aujourd’hui chose courante, et l’urbanisation a favorisé les brassages.

Évidemment, le tribalisme et le népotisme n’ont pas disparu comme par enchantement, mais Afars et Issas savent aujourd’hui qu’ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Dans les nominations auxquelles je procède, je tiens compte de la nécessité d’une représentativité communautaire afin que nul ne se sente exclu. Sans jamais perdre de vue le critère de compétence.

Pourtant, il existe toujours un mouvement résiduel de rébellion afar, le Front pour la restauration de l’unité et la démocratie (Frud armé), qui opère le long de la frontière érythréenne. N’est-ce pas le signe que la réconciliation est inachevée ?

Le Frud est un mouvement suscité et entretenu par l’Érythrée qui, à défaut de recruter ici, en est réduit à enlever de jeunes Afars pour les emmener de l’autre côté de la frontière. C’est une nuisance externe, rien de plus.

L’un de ses dirigeants, Mohamed Ahmed, dit Jabha, est détenu à Djibouti depuis près de sept ans. En octobre 2016, la justice a ordonné sa libération, laquelle se fait toujours attendre. Pourquoi ?

Parce que le parquet a fait appel de cette décision. En réalité, ce Jabha, dont certaines ONG font grand cas, n’est pas un Djiboutien mais un Érythréen en service commandé auprès du Frud. Sachant cela, feu Ahmed Dini, qui dirigeait alors le Front, avait refusé de le compter parmi ses membres lorsqu’il a déposé les armes en 2001. Jabha s’est alors enrôlé sous la houlette des irréductibles proérythréens que Mohamed Kadamy continue d’agiter depuis Paris. Lorsqu’il a été arrêté en brousse en mai 2010, il a déclaré ceci : « Je suis un combattant, je ne sais pas faire autre chose. Si vous me relâchez, je recommencerai. »

Mohamed Kadamy vous accuse de restreindre les distributions d’aide alimentaire aux Afars, dans le Nord. Que répondez-vous ?

Ces distributions se font en toute transparence, conjointement avec le Programme alimentaire mondial et les organisations internationales. Si c’était le cas, pensez-vous sérieusement que nos partenaires occidentaux se tairaient ? Le plus étonnant, c’est qu’il existe encore des naïfs pour croire à ces mensonges.

La prochaine échéance politique, ce sont les législatives de février 2018. Face à une opposition qui, pour l’instant, peine à retrouver son unité, vos partisans affichent leur optimisme. Et vous ?

Moi aussi, sans problème.

Lutter contre la pauvreté et l’ignorance afin de traiter le mal à sa racine, c’est cela notre jihad

Les islamistes constituent-ils toujours un danger à vos yeux ?

Ils nous ont fait mal lors des élections de 2013, mais nous les avons depuis combattus comme il le fallait. Le gouvernement a mis en place un contrôle strict des prêches du vendredi, lesquels sont désormais rédigés exclusivement par une commission spécialisée du ministère des Affaires musulmanes et envoyés par internet à toutes les mosquées du pays.

Quant aux imams, ils sont maintenant répertoriés et salariés de l’État. Les prédicateurs étrangers suspects ont été expulsés.

Nous avons obtenu de l’Arabie saoudite qu’elle fasse le ménage dans son institut culturel de Djibouti et qu’elle cesse de n’accorder des bourses qu’aux seuls étudiants en théologie. Enfin, nous menons une lutte sans relâche, multiforme et de longue haleine contre la pauvreté et l’ignorance, afin de traiter le mal à sa racine. C’est cela, notre jihad.

Le taux de croissance de l’économie djiboutienne est de 7 %, mais une moitié du million de Djiboutiens vit encore au-dessous du seuil de pauvreté. Comment expliquez-vous cela ?

Je conteste ce dernier chiffre. Si la misère atteignait de telles proportions, comment expliquez-vous que des dizaines de milliers d’Éthiopiens, de Somaliens, de Yéménites viennent se réfugier à Djibouti en quête d’une vie meilleure ? Comment expliquez-vous que la sécheresse et la disette qui frappent la région ne nous atteignent pas ?

Nous sommes l’unique pays de la Corne de l’Afrique dont la population bénéficie de l’assurance-maladie, de l’aide au logement et de programmes d’assistance financière aux plus précaires. Je suis assez consterné par l’assurance avec laquelle certains commentateurs occidentaux se trompent sur nos réalités. Quarante ans après, il serait temps de retirer les lunettes coloniales !

L'éco du jour.

Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles