Raphaël Confiant : « La majorité des Antillais a fait la guerre d’Algérie sans état d’âme »

Dans « Du Morne-des-Esses au Djebel », l’essayiste martiniquais évoque la trajectoire d’appelés antillais qui rejoignirent le FLN. Une occasion de l’interroger sur la colonisation, le mouvement décolonial et Frantz Fanon.

L’écrivain martiniquais Raphaël Confiant devant l’enceinte du lycée Petit-Manoir, dans la ville du Lamentin. © DR

Il a fêté au début de cette année ses 70 ans, mais le Martiniquais Raphaël Confiant est toujours sur la brèche dans les innombrables domaines où il intervient comme professeur, intellectuel et écrivain. Universitaire et chercheur, il est devenu dans les années 2010 le principal responsable de la Faculté de lettres et sciences humaines de l’Université des Antilles, après avoir été un temps professeur de lycée dans diverses disciplines.

Diplômé aussi bien en sciences politiques – avec pour spécialité les relations internationales – qu’en anglais et en linguistique, titulaire d’un doctorat en langues et cultures régionales, il dispose de plusieurs cordes à son arc, ce dont témoigne son œuvre imposante et variée : quelque 80 ouvrages, en créole ou en français. À la fois des romans, des nouvelles, des contes, des dictionnaires et des essais.

Un livre très prenant et superbement écrit dans un français mâtiné d’expressions créoles

Du Morne-des-Esses au Djebel, le dernier roman de ce militant de toujours de la cause créole, qui irrigue la plupart de ses écrits, a pour cadre la guerre d’Algérie. Il raconte dans cet ouvrage le parcours de certains de ces nombreux soldats antillais partis guerroyer outre-Atlantique contre les indépendantistes algériens dans les années 1950 et 1960.

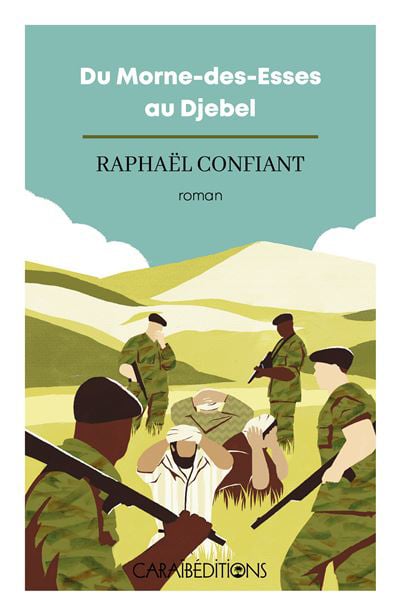

« Du Morne-des-Esses au Djebel », de Raphaël Confiant, est paru chez Caraïbéditions (420 pages, 21,30 euros). © Caraïbéditions

Avant, dans quelques cas, notamment celui de deux des héros du livre, de déserter pour rejoindre le FLN, sur les traces de leur illustre prédécesseur martiniquais Frantz Fanon, l’auteur de Peau noire, masques blancs et des Damnés de la terre, déjà rallié au combat anticolonialiste.

Dans ce livre très prenant et superbement écrit dans un français mâtiné d’expressions créoles, l’auteur évoque des thèmes qui lui sont chers : les différences culturelles, le colonialisme, le nationalisme, le racisme, la guerre, l’humanisme ou les droits de l’homme. Il nous offre une lecture très documentée mais surtout peu commune de la guerre d’indépendance algérienne.

Jeune Afrique : Pourquoi vous être intéressé aujourd’hui à la guerre d’Algérie telle que l’ont vécue des Martiniquais ?

Raphaël Confiant : Cet intérêt vient de loin. Après mes études à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence au milieu des années 1970, j’ai décidé de partir en Algérie. À la poursuite, en quelque sorte, du rêve fanonien. C’était aussi l’époque où l’on appelait encore Alger « La Mecque des révolutionnaires ». On y rencontrait des Américains des Black Panthers, des Tchadiens du Frolinat [Front national de libération du Tchad], Amilcar Cabral, des exilés de l’IRA [l’Armée républicaine irlandaise] et bien d’autres militants.

J’ai beaucoup aimé le pays, où j’ai vécu un an et demi. J’ai alors croisé des Antillais, comme l’écrivain Daniel Boukman, qui faisait partie de ceux qui avaient déserté l’armée française pendant la guerre pour rejoindre le FLN et qui est ensuite resté vingt ans en Algérie.

Aux Antilles, la guerre d’Algérie a été presque complètement effacée de nos mémoires

Quand je suis retourné à la Martinique, je me suis vite replongé dans les affaires antillaises. Mais avec déjà l’idée en tête qu’il fallait que je rende un jour hommage aux milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais qui ont participé à la guerre, que ce soit comme appelés ou comme militaires de carrière.

Aux Antilles, la guerre d’Algérie, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, très présente, a été presque complètement effacée de nos mémoires, gommée. Alors que c’est un événement important de notre histoire, qui a fait beaucoup de morts. Et que, de surcroît, il s’agit d’un épisode essentiel de la décolonisation.

On n’était pas très fier d’avoir participé à ce conflit

Pourquoi un tel oubli ?

Sans doute parce que, pendant longtemps, on n’a pas considéré qu’il s’agissait d’une véritable guerre : ne parlait-on pas simplement des « évènements d’Algérie » ? De plus, quand les informations sur la torture et les atrocités commises par l’armée française ont commencé à être connues aux Antilles, il y a eu chez les anciens militaires une sorte de honte. En tout cas, on n’était pas très fier d’avoir participé à ce conflit.

Comment vous êtes-vous documenté pour écrire ce roman ?

Je n’aurais évidemment pas pu écrire un tel livre si je n’avais pas vécu à Alger, senti la culture, la langue, la cuisine, la musique du pays. J’ai aussi été très proche, en Martinique, d’un lieutenant qui avait fait Saint-Cyr, qui a été envoyé en Algérie et qui a déserté.

Les trois principaux personnages du roman, deux militaires qui ont rejoint le FLN et un autre qui a combattu sans état d’âme les indépendantistes, ont réellement existé – deux sont morts aujourd’hui, l’un, Daniel Boukman, est toujours vivant. Je leur ai donné des noms légèrement modifiés, mais les Martiniquais peuvent savoir de qui il s’agit. Ils m’ont tous trois longuement parlé.

Outre mon parcours personnel et les récits de ces soldats, j’ai évidemment lu beaucoup de livres. Mais en privilégiant les mémoires de bidasses, parfois de sous-officiers ou d’officiers. Personne n’en parle, mais ils sont très nombreux à avoir raconté, dans des ouvrages publiés par de petits éditeurs régionaux qu’on peut trouver sur Internet ou chez des bouquinistes, leur expérience algérienne. Ce qui est précieux pour un romancier qui est obligé de privilégier l’anecdote, le petit fait vrai qui compte, par rapport aux explications sociologiques ou politiques.

Dans la toute première scène du livre, spectaculaire et violente, des villageoises algériennes montrent leur sexe poilu aux militaires français car, dans la culture musulmane, cela pouvait prouver qu’aucun soldat du FLN n’était passé par là depuis longtemps. On m’a dit que j’avais fait preuve en l’occurrence d’une imagination délirante. Or cette scène, je l’ai justement trouvée dans les mémoires d’un bidasse. Seul quelqu’un comme ce soldat pouvait raconter cela.

En Algérie, les lois de la guerre n’existaient tout simplement pas. Des deux côtés d’ailleurs

De même que seul un officier martiniquais qui a fini par déserter pouvait me raconter comment il a volé en hélicoptère et eu à jeter hors de l’appareil des suspects qui refusaient de parler.

Dans ces scènes comme dans bien d’autres dans le livre, vous ne craignez pas de décrire la guerre d’Algérie comme une guerre extrêmement violente. Plus que les autres guerres ?

Bien sûr, elle a fait moins de morts que la grande boucherie de la Première Guerre mondiale et même que la Seconde Guerre mondiale. Mais il s’agissait là de conflits conventionnels, où, si l’on ne respecte pas toujours les fameuses lois de la guerre, il y a quand même des règles. Les prisonniers sont respectés, et libérés à la fin des hostilités.

Dans le cas de l’Algérie, les lois de la guerre n’existaient tout simplement pas. Des deux côtés d’ailleurs. On commettait des atrocités, des exécutions sommaires.

Je ne voulais pas que le lecteur de la Martinique, qui n’a qu’une vague idée de ce qu’est le Maghreb et ne connaît pas son histoire, s’imagine que la guerre d’Algérie fut une guerre conventionnelle entre deux armées face à face. On ne faisait presque pas de prisonniers. Et il y avait un véritable déchaînement de la violence, de la part des colonisateurs bien sûr, mais aussi des résistants algériens, comme lors du fameux attentat du Milk Bar, évoqué dans le livre.

En quoi une vision martiniquaise de la guerre d’Algérie est-elle spécifique ? Est-on plus sensible aux Antilles qu’ailleurs au phénomène de la colonisation et donc à celui des inégalités au sein de la population ? En l’occurrence, en Algérie, à l’inégalité institutionnelle entre les musulmans et les Européens avant l’indépendance ?

Il ne faut pas tricher avec la réalité. La majorité des soldats antillais a fait la guerre d’Algérie sans aucun état d’âme. La vision qu’on a aujourd’hui de cette guerre en Martinique est entièrement faussée par la grande image de Frantz Fanon. Celle-ci a occulté la réalité, à savoir que ces soldats se sont comportés comme ceux de Vendée, de Bourgogne ou d’ailleurs.

Les autorités algériennes n’ont pas considéré le rapport Stora à sa juste valeur

Il était, il est vrai, très difficile pour un Antillais de fraterniser avec les Algériens, tellement la différence culturelle était importante. Seuls des intellectuels pouvaient le faire. Comme les personnages du livre, des officiers issus de Saint-Cyr, des étudiants en philosophie de La Sorbonne.

Qu’avez-vous pensé du rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie et des réactions qu’il a suscitées ?

Je tiens d’abord à le préciser : je ne peux évidemment pas parler à la place des Algériens. Mon avis est celui de quelqu’un d’extérieur au problème, qui n’entend pas être un donneur de leçons. Ceci dit, j’estime qu’il s’agit d’une avancée considérable et que le rejet que le rapport Stora semble susciter de la part des autorités algériennes est, pour moi, attristant.

Pourquoi attristant ? Les peuples se battent, mais, au bout d’un moment, avec le temps long, il faut quand même faire la paix, accepter au moins un modus vivendi. La France a fait je ne sais combien de fois la guerre avec l’Allemagne, puis les deux pays ont construit la Communauté européenne. Les autorités algériennes n’ont pas considéré ce rapport à sa juste valeur.

En Algérie, il y a une jeunesse qui ne ressasse plus les vieilles rancœurs

Est-ce parce que ces autorités sont en difficulté avec le Hirak qu’elles ont adopté une attitude outrageusement nationaliste ? Pour essayer de dissimuler ce qui se passe à l’intérieur du pays et met en cause le régime, son incompétence ? Il y a en tout cas une jeunesse qui ne ressasse plus les vieilles rancœurs. Qui veut participer à la modernité.

Il faut certes que la France continue à faire des efforts, à prendre toutes les mesures préconisées par Stora. Mais après ce premier pas de sa part, il incombe aux Algériens de faire le second pas. Pas de refuser de tout compromis.

in Le Quotidien d'Oran, 29 avril 2021: "Le Rapport Stora est un manuel anti-ressentiment. Contre la rumination du passé qui intoxique et empoisonne le présent, il propose un passage à l'acte où l'apaisement des mémoires pourra se faire par le biais de l'étude et l'éducation".

— benjamin stora (@b_stora) April 30, 2021

Un refus qui serait en rapport avec la tendance du régime à instrumentaliser l’Histoire ?

Il y a en tout cas une instrumentalisation de l’image de Fanon. Car Fanon aurait certainement désapprouvé ce que fait ce régime.

Pour quelle raison, à votre avis, Fanon est-il aujourd’hui redevenu plus que jamais un repère emblématique, un homme et une œuvre auxquels on se réfère sans arrêt un peu partout ?

Tout dépend de quel endroit on parle. Aux États-Unis, Fanon a toujours été valorisé. Dans les départements de black studies, de cultural studies en particulier, Fanon, tout comme Edward Saïd et d’autres, n’a jamais cessé d’être étudié. N’oublions pas que les Black Panthers se sont beaucoup appuyés sur Les Damnés de la terre pour mener leur combat.

Le retour de la pensée de Fanon en France est lié à l’émergence d’une identité franco-immigrée

Il est vrai que pendant longtemps, son œuvre n’a pas eu le même écho en France. À quoi attribuer le retour de sa pensée au premier plan ? Il est lié à l’émergence d’une identité immigrée, je dirais même franco-immigrée. On caricature souvent ce mouvement, on le dénigre en parlant surtout des Indigènes de la République, d’après le nom de ce parti. On peut contester cette appellation, dire qu’il est contestable d’affirmer que les quartiers sont des colonies intérieures. Mais tout cela n’empêche pas qu’il y a une identité des enfants d’immigrés de la troisième ou de la quatrième génération qui a émergé.

Et Fanon leur apparaît comme une arme idéologique dont ils peuvent se servir par rapport au système en place. L’interprètent-ils bien pour autant ? Ce n’est pas sûr. Notamment s’agissant de la violence, dont Fanon ne parlait pas dans le sens habituel du mot. Aucun groupe terroriste ou classé comme tel n’a jamais pu revendiquer Fanon ni même tenter de le faire. La violence fanonienne, ce n’est pas la violence aveugle, on le caricature en en faisant un apôtre de la violence.

N’est-ce pas dû au fait qu’en France, on connaît surtout Fanon à travers la fameuse préface de Sartre aux Damnés de la terre, dans laquelle il évoque le recours à la violence comme pouvant être nécessaire ?

En effet. Qui a dit : « Un bon colon, c’est un colon mort » ? Sartre, et non pas Fanon. Sartre avait cette habitude malheureuse d’exagérer dans ses préfaces à propos des thèmes défendus par les auteurs. Quand on lit la préface de Sartre puis le texte des Damnés de la terre, on s’aperçoit que le plus excité, le plus enragé, ce n’était pas Fanon. Dans le livre que j’ai récemment consacré à Fanon, j’ai tenté de démontrer que Sartre avait été trop loin.

Je ne condamne pas le mouvement décolonial, pas plus que je ne condamne l’intersectionnalité

Autour des Indigènes de la République, du mouvement décolonial, de ceux qui appellent à une convergence des luttes de toutes les minorités et parlent d’intersectionnalité, à propos encore des réunions non mixtes entre victimes d’oppressions, il y a en ce moment bien des polémiques. De qui vous sentez-vous proche ?

Je ne condamne pas le mouvement décolonial, pas plus que je ne condamne l’intersectionnalité. Je comprends d’ailleurs que dans une situation bloquée, car elle est bloquée pour les minorités, qu’elles soient raciales, sexuelles ou autres, il peut être nécessaire à un moment ou un autre de se renfermer sur soi-même, de réfléchir entre soi.

C’est bien ce qu’ont fait autrefois les fameuses « 343 salopes » qui militaient pour la liberté de l’avortement. Leurs réunions préparatoires étaient composées uniquement de femmes, les hommes en étaient exclus. Sinon, disaient-elles, « même inconsciemment, nous serons amenées à relativiser nos souffrances quand on les évoquera ».

On ne peut pas condamner ceux qui veulent se retrouver entre eux dans un premier temps pour évoquer une oppression en libérant la parole. Mais je dis bien « dans un premier temps ». Si l’on s’enferme dans une posture victimaire, je suis résolument contre. À un moment, il faut ouvrir la porte à l’autre.

Fallait-il déboulonner des statues, y compris celle de l’homme qui a obtenu l’abolition de l’esclavage, Victor Schoelcher, comme on l’a fait aux Antilles après la mort de George Floyd ?

C’est une fraction de la jeunesse exaspérée par l’immobilisme des politiciens martiniquais qui a agi ainsi. Quand je parle des politiciens, je parle bien sûr de ceux qui se réclament d’un certain anticolonialisme, des autonomistes du parti de Césaire et des indépendantistes. Cela fait un demi-siècle que ce sont eux, et non plus la droite assimilationniste, qui dirigent les Antilles. Or depuis qu’ils sont au pouvoir, les autonomistes n’ont pas fait avancer l’autonomie d’un seul millimètre, ni les indépendantistes la cause de l’indépendance.

Je ne pense pas que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir. Si c’était le cas, elle serait rattrapée par la réalité

Alors, imaginez à quel point la jeunesse, qui est au chômage, qui n’a pas d’avenir, peut être exaspérée, ressentir du désarroi et de la colère. Et donc se livrer à des déboulonnages, à des destructions. Mais on peut comprendre ce qu’elle fait tout en pensant que tout n’est pas équivalent, que déboulonner une statue de Joséphine de Beauharnais [l’épouse de l’empereur Napoléon qui a rétabli l’esclavage] est moins discutable que faire de même avec celle de Schoelcher.

Cette colère, c’est aussi la vôtre, vous qu’on considérerait volontiers comme un autonomiste ?

Je suis plutôt considéré aujourd’hui comme un écologiste. Je suis membre d’un petit parti écologiste qui appartient à la coalition qui dirige le conseil régional de la Martinique. J’ai d’ailleurs écrit, bien avant qu’on en parle autant qu’aujourd’hui, deux livres sur l’empoisonnement des Antillais par le chlordécone, ce pesticide qu’on employait dans les bananeraies. Hélas, cela n’intéressait pas grand monde il y a quatorze ans, notamment à l’Assemblée nationale.

Disons donc que je suis un écologiste souverainiste. Pour moi, il faut que les Martiniquais obtiennent progressivement des pans de souveraineté. Notre histoire n’est pas celle des peuples ataviques qui avaient des milliers d’années d’histoire derrière eux avant l’arrivée du colon. Nous, nous sommes le produit de la colonisation, donc dans une situation beaucoup moins confortable.

Je suis avec intérêt ce que font les autonomistes corses, qui protègent leurs terres, le littoral, qui ne font pas que bavarder comme nous. J’aimerais que l’on se dirige vers une sorte de modèle corse.

Les sondages semblent indiquer qu’il n’est plus totalement impossible d’imaginer une élection de Marine le Pen à la prochaine présidentielle en France. Une éventualité qui vous fait peur ?

D’abord, je ne crois pas à cette éventualité. Je ne pense pas que cela puisse arriver. Et si c’était le cas, de toute façon, elle serait rattrapée par la réalité. Regardez comme elle a reculé sur l’euro et d’autres choses. Sauf à transformer le pays en une dictature à la latino-américaine, ce qui est peu envisageable, une fois aux manettes, vous devez composer.

Travaillez-vous sur un nouveau livre ?

On va croire que je suis un opportuniste, puisqu’on fête cette année le bicentenaire de sa naissance, mais, par pur hasard, j’ai écrit un livre autour de Baudelaire. Ou plutôt, j’ai écrit un ouvrage qui s’appelle La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, évoquant la vie de la mulâtresse qui a partagé son existence pendant quinze ans. Il sortira au Mercure de France en septembre.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines