Elgas : « Toute pureté identitaire est une forme d’illusion »

Dans premier roman, « Mâle noir », le sociologue sénégalais met en scène un narrateur au parcours amoureux tout aussi sinueux que ses tiraillements identitaires. Un regard plein d’acuité et d’autodérision sur les questions sociétales.

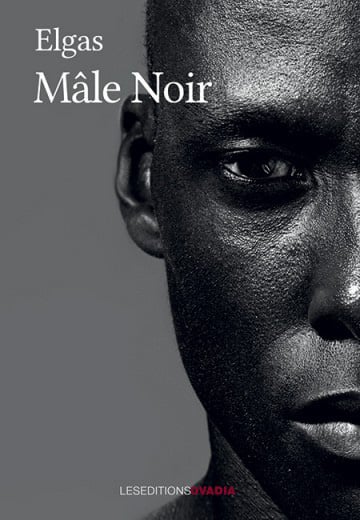

L’auteur sénégalais Elgas. © Jérôme Lagaillarde

Elgas, de son vrai nom El Hadj Souleymane Gassama, a été révélé en 2015 avec Un Dieu et des Mœurs, récit de voyages où il jetait une lumière crue sur la société sénégalaise à travers le regard de plusieurs personnages. Mâle noir conserve ce style incisif mais se concentre sur un seul narrateur. Si ce dernier n’est jamais nommé, on peut toutefois lui trouver des similitudes avec l’auteur, né à Saint-Louis en 1988 et qui a grandi à Ziguinchor.

La première ressemblance, qui ouvre le roman, est la thèse que le personnage s’apprête à soutenir à l’université de Caen… Son titre, La Dette originelle, pourrait aussi qualifier les relations du narrateur avec sa mère. Il la revoit pour la première fois depuis plusieurs années à l’occasion de cette soutenance et en ressent une certaine culpabilité sur sa façon de vivre, aux antipodes de ce qu’elle aimerait…

« Aussi loin que je me souvienne, on ne m’a jamais appris à aimer », tel est l’incipit de Mâle noir. Un premier roman sur le mal-amour, aux nombreuses racines et ramifications, intimes, culturelles, sociétales et politiques. Rencontre avec son auteur.

Jeune Afrique : Tout comme votre narrateur, vous avez soutenu une thèse à l’université de Caen, le 21 décembre 2018, intitulée La Dette originelle – Analyse des ressorts de la solidarité des immigrés sénégalais en France avec leur pays à travers le don, l’engagement et l’entrepreneuriat. À quel point votre roman est-il autobiographique ?

Elgas : Le terme autobiographique, même s’il n’a pour moi aucune connotation négative, me paraît étriqué. Il n’est pas en mesure de rendre justice à la panoplie d’émotions et de situations qui traversent le roman. L’on peut dire, sans hésitation, que je prête beaucoup à ce narrateur, et qu’il me prend aussi énormément ! Dans cette relation, de don, de legs et d’arrachement, il y a, me semble-t-il, un dédoublement, exercice à mon sens très intéressant en termes de construction romanesque et de gémellité inassumée.

Il y a, dans l’angoisse identitaire, un mal-dosage de l’amour de soi et des autres. »

Bien sûr, des termes que l’on connaît, comme l’autofiction, pourraient être de bons compromis. Pour autant, j’insiste sur mon rapport avec le réel : c’est une donnée importante de mon énergie littéraire, l’ancrage, la vraisemblance. Ce narrateur est une somme de plusieurs facettes et identités, à la fois personnelles et empruntées. Et justement, dans certaines parcelles indéfinies, il y a une possibilité de littérature – et pas « d’en faire », ce qui relève souvent, pour moi, de la pose.

Votre narrateur n’a pas appris à aimer et il ne sait ni aimer ni s’aimer. Cette quête idéalisée de l’amour est-elle le miroir grossissant de sa quête identitaire ?

Le parallèle est juste. Cette quête n’est pas tellement idéalisée, car, à mon sens, elle recouvre toutes les couleurs de la palette des sentiments, qui vont du pathétique au sublime amour. Elle n’est pas à elle seule l’horizon ultime : la quête de liberté est au moins aussi importante, si ce n’est plus. Les deux trajectoires s’emmêlent, parce que, j’en suis quasi convaincu, il y a en premier lieu, dans l’angoisse identitaire, une question de « mal-dosage » de l’amour de soi et des autres.

« Quand les immigrés donnent de l’argent à leur famille, ils essaient de rembourser une dette morale ou psychologique », écrivez-vous. Cette dette est-elle à l’origine des maux d’amour du narrateur ?

Je suis hanté – obsession sans doute malsaine – par la question de la dette. Les jours heureux, c’est une ombre protectrice ; les jours malheureux, c’est un fardeau. Chérir l’échappée, alors que les attaches ont parfois un caractère carcéral, est une forme de tragédie absolue, où, de chaque côté, la seule chose qui est garantie est l’insatisfaction. Face à ces murs, on cherche des recours, dont les plus vils se révèlent parfois les plus exaltants.

Vous écrivez aussi : « Je me dis que j’étais un Noir. Que je ne devais pas l’oublier. Cela implique de ne pas être seulement soi, un individu comme un autre, mais d’endosser une part d’histoire, écrite avant soi. D’être un héritier, fidèle à une mémoire. » La dette vis-à-vis de la famille est-elle le reflet de la dette vis-à-vis de l’Histoire ?

La dette pourrait être perçue comme une forme paradigme beaucoup plus générale, une forme de structure inamovible des rapports humains. Notre rapport à cette « redevabilité » est construit par l’Histoire, par le présent et par le devenir.

D’une certaine manière, l’histoire personnelle et la grande Histoire sont fatalement liées, dans la mesure où les assignations nous précèdent et nous dépassent. Mais, comme l’a dit Georges Balandier, « l’homme n’est pas nécessairement victime de son débat avec l’Histoire ». Je veux croire en cette parcelle de lumière.

Sous couvert de science, l’ethnologie coloniale servait un but politique de domination. »

Le narrateur émet parfois l’idée d’émancipation vis-à-vis de sa mère et, avec humour, parle même de « se séparer » d’elle. Cette émancipation par rapport à sa famille et à sa mémoire est-elle souhaitable ?

C’est probablement une question de proportion. Des individus qui flottent, sans attaches, sont à la merci d’une perdition. L’errance n’est pas une promenade. Quand elle est une condition, et non une volonté, l’acculturation guette, dans le sens le plus dévitalisant du terme.

C’est une équation anthropologique de l’universel et du singulier. Le narrateur est dans cette recherche d’équilibre, où il a tantôt des airs de funambule, tantôt des airs de soldat. Mais en toute chose, il y a, pour magnifier l’altérité, une condition : être libre. Défier les catastrophes et les injonctions, qu’elles soient extérieures ou intérieures, représente une vie de brûlures, bien sûr. Je pense que nous sommes bons pour en garder les cicatrices, parce que toute pureté identitaire est une forme d’illusion, et, dans bien des cas, le stade primaire du racisme.

Je vous cite à nouveau : « Je ne m’interdisais pas un tabou : les approches culturalistes […]. Si les sciences sociales ont été très manipulées pour la domination des sociétés colonisées, le redressement ne se ferait pas, pensais-je, dans une symétrie inversée. J’avais l’ambition de refaire de l’anthropologie une science, pas le bras armé de la réparation. Je réinstituais mes enquêtés dans leur souveraineté totale, pas comme victimes uniquement. » Pensez-vous qu’il existe une tendance à instrumentaliser les sciences sociales pour en faire un objet militant ?

L’exemple type de ce dévoiement de la science est l’ethnologie coloniale. Sous couvert de science, elle servait un but politique de domination. Toute une forme d’architecture purement raciste sous des dehors académiques a contribué à pérenniser – et à justifier – l’exclusion et l’infériorisation.

C’est un vieux débat. La science a toujours dû se défendre contre ces instrumentalisations et contre des desseins politiques plus obscurs. Aujourd’hui, nous en voyons d’autres expressions, entre autres en France. Dans l’idéal, les sciences sociales expliquent et dissèquent, froidement, rationnellement. Dans les faits, c’est une autre histoire.

© éditions ovadia

Cet idéal est bousculé par des intentions parfois louables, d’où l’extrême délicatesse de la question, mais il y a un horizon, qui pourrait être un bon compromis : celui de l’honnêteté et de la conscience de soi et des autres, dans leur pleine souveraineté, comme acteurs et non victimes de l’Histoire.

Le mélange des genres crée toujours une situation très inconfortable. Lutter contre soi-même, ses propres intuitions, appartenances, opinions et préjugés, reste la démarche première des sciences sociales. Aujourd’hui, dans les querelles post-raciales, cet idéal s’efface devant un impératif de justice sociale non moins légitime. Tenir tous les enjeux est un défi quasi-impossible, qui confine à la folie, mais qui doit être notre effort constant.

Être bourreau ou victime n’est pas un statut définitif. »

Il est plusieurs fois question de race et de classe comme clés de décryptage de la société. L’une prime-t-elle sur l’autre ?

Race et classe ne s’excluent pas. On peut rendre hommage à [la féministe américaine] Kimberlé Crenshaw, qui a grandement contribué à développer le concept d’intersectionnalité, à la seule condition, toutefois, qu’on en fasse un moyen et non une fin, un outil de recherche et non un étendard de combat militant. C’est une arme de plus.

La négation de la dimension de la race, tout comme la négation de la classe, nuisent à la perception globale des enjeux. Avec une perception beaucoup plus approfondie, la classe offre à l’échelle de l’humanité un angle d’analyse plus inclusif, parce qu’elle dépasse la race, sans la nier.

Le présent ne doit pas seulement solder le passé, mais anticiper l’avenir. Être bourreau ou victime n’est pas un statut définitif. Il n’y a pas de hiérarchie, mais une question de dosage des deux grilles.

Le rapport amoureux, intime à l’autre, est-il aussi une question politique, un prolongement des tiraillements identitaires et raciaux ?

Le corps est éminemment politique. À la suite de chercheurs, des activistes et militants s’en sont emparés. La tension perpétuelle de l’énergie sexuelle, dans le livre, veut se défaire de cette politisation entêtante qui résiste à toutes les lessives internes.

La mixité n’est pas anodine, quelle que soit sa nature. C’est toujours un combat permanent, contre les évidences, où le pire est toujours sûr ; il change juste de forme et d’expression. Tout choix conduit donc au risque de trahison. Et l’amour, dans cette profusion, est orphelin de la liberté et condamné, car la possibilité du cheminement librement consenti aboutit fatalement au procès.

Le narrateur ne se débine pas, il essaie, justement en assumant sa lâcheté, de veiller sur une étoile dont la modeste lumière se révèle, entre mille inconforts, réconfortante.

Je me réserve le droit de m’indigner quand il le faut, pas par principe. »

« À ce moment, le racisme, la colonisation me paraissaient franchement des choses moins urgentes que le plaisir gratuit de la nature qui défilait devant les yeux. J’étais un apatride naturel, la France était un pays où j’avais trouvé un équilibre, la haïr en y vivant me paraissait un masochisme insoutenable. » Aimer son pays d’accueil revient-il à trahir son pays d’origine, au moins aux yeux des autres ?

Ce passage, je le confesse, était plus long : il disait en substance, qu’il est difficile de faire des procès coloniaux en contemplant le paysage, en balayant du regard la campagne française et ses vaches, abandonnées à leurs prairies… Manière de dire qu’il y a un temps pour tout.

La langue dans laquelle on écrit devient l’un de nos seuls trésors. Il m’est par conséquent difficile de la tenir en horreur, de renier tout ce que la littérature m’a appris, dans un acte d’effacement cruel et surtout vain.

J’ai passé dix-sept années de ma vie au Sénégal et presque autant en France. Que je le veuille ou non, je prends une part de ce pays. Aimer la France est toujours coupable. Tout dépend de ce que l’on met derrière ce mot : pour ma part, les paysages et la littérature ont été des agents de liaison ; la politique et l’histoire, certainement pas.

Au lieu de vivre une guéguerre permanente avec les accusateurs, il faut parfois assumer, ne pas tomber dans la schizophrénie du rejet systématique tout en ayant la laisse affective au cou. Je me réserve le droit de m’indigner quand il le faut, pas par principe.

Mâle noir d’Elgas (éd. Ovadia, 230 p., 20€)

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines