Pap Ndiaye : « On cherche à intimider ceux qui réfléchissent sur les questions raciales »

L’ACTUALITÉ VUE PAR… Chaque samedi, Jeune Afrique invite une personnalité à décrypter des sujets d’actualité. Près d’un an après sa nomination à la tête du Musée de l’immigration à Paris, et alors qu’il publie un ouvrage sur les Africains-Américains, le chercheur Pap Ndiaye souligne la nécessité de regarder en face l’histoire des populations noires.

Pap Ndiaye devant le palais de la Porte Dorée, à Paris, en mars 2021 © DMITRY KOSTYUKOV/The New York Times-REDUX-REA

L’Afrique en 2022

L’année de tous les dangers ? Démocratie, sécurité, Covid-19, dette… Les signaux d’alerte et les motifs d’inquiétude se multiplient comme jamais depuis près de 20 ans. Il n’est pourtant pas trop tard pour réagir.

Il y a un mois, il assistait avec émotion à la restitution de vingt-six objets d’art au Bénin par le musée du Quai Branly. La semaine dernière, il applaudissait la panthéonisation de Joséphine Baker. Si ces « pas en avant » ne « changent pas la face du monde », le spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités – qu’il a régulièrement chroniquée dans Jeune Afrique – les attendait depuis longtemps. Il a été l’un des premiers chercheurs de l’Hexagone à s’intéresser aux black studies – La condition noire, qu’il publie en 2009, s’est imposée comme l’un des ouvrages fondateurs de ce champ d’études en France. Dix ans plus tard, il a aussi collaboré à l’exposition Le Modèle noir, de Géricault à Matisse, montrée à New York, au musée du Quai d’Orsay et à Pointe-à-Pitre et co-rédigé un rapport sur la diversité à l’Opéra de Paris.

En mars dernier, ce chercheur né d’un père sénégalais et d’une mère française est devenu le premier directeur ayant des origines africaines à diriger un grand musée national français : le Palais de la porte dorée, musée de l’immigration implanté dans l’ancien Palais des colonies, en bordure du bois de Vincennes à Paris pour l’Exposition internationale de 1931. Nous le rencontrons dans cet imposant édifice paré d’immenses fresques de propagande coloniale, dont il a accepté de prendre la tête pour contribuer à raconter une autre version de l’Histoire.

Jeune Afrique : Alors que vous êtes un spécialiste de l’histoire et de la sociologie des populations noires, votre nomination à la tête du Musée de l’immigration, celle d’un homme métis, a beaucoup été qualifiée de symbole. N’est-ce pas réducteur ?

Pap Ndiaye : Je n’ai pas été présenté que comme cela, on a aussi reconnu, enfin je crois, que je suis un historien avec quelques mérites professionnels. Mais le symbole compte pour moi, je ne veux pas lui tourner le dos. Plutôt que de m’éloigner de la dimension symbolique, je l’assume en disant qu’en France, encore plus qu’ailleurs peut-être, on a besoin de symboles et de role models. Je suis le premier directeur d’un musée national français à avoir des origines africaines. Pourquoi devrais-je le cacher comme si cela remettait en cause mes compétences ? Je suis plusieurs choses à la fois. Donc j’assume.

Cela fait un siècle qu’on réfléchit sur l’antiracisme et sur la situation des Noirs en France

Vous avez annoncé votre intention de mettre en avant dans le musée la question de la traite négrière et de la colonisation. Où en est ce projet ? Les crispations actuelles autour de l’immigration et du passé colonial le compliquent-elles ?

Depuis ma nomination, les projets du musée ont pris beaucoup de consistance. Notre parcours permanent, qui va ouvrir dans un an, commence en 1685, avec la révocation de l’édit de Nantes et la publication du Code noir qui régit l’esclavage dans les colonies françaises. La première salle sera ainsi, notamment, consacrée à la traite. Par ailleurs, nous travaillons à ce que la décoration, les bas-reliefs, les fresques de cet ancien Palais des colonies, inauguré il y a 90 ans, qui témoigne de la propagande coloniale de l’époque, soient historicisés, mieux conceptualisés. Nous saisissons à bras le corps la question de l’esclavage et la question coloniale.

L’immigration est un sujet délicat, depuis longtemps, et en parler sérieusement va à contre-courant de beaucoup de choses dans l’espace public. Mais télés et réseaux sociaux ne disent pas tout de la société française, il y a en son sein des forces bienveillantes et ouvertes. Attention à ne pas tirer trop vite de conclusions à partir de quelques figures et de sondages hâtifs. Je regarde plus du côté de la société, avec ses complexités et son métissage, que du côté de certaines chaînes d’infos.

Alors que l’extrême-droite progresse dans les sondages en France, vous inquiétez-vous de son éventuelle arrivée au pouvoir et de son impact sur la condition noire et sur les perspectives des personnes issues de l’immigration ?

C’est un sujet de vigilance pour tous ceux qui sont attachés aux droits humains et à l’égalité réelle que de voir la progression d’idées qui tendent à construire des murs, à dénoncer celles et ceux qui n’auraient pas le droit de vivre ici et n’auraient pas la bonne tête ou le bon prénom. La mission du Musée de l’immigration est justement de promouvoir l’importance de l’histoire de cette dernière dans notre pays. Il ne s’agit pas de dire que tout est formidable mais de montrer que cette histoire n’est pas une note de bas de page, qu’elle est centrale si on veut comprendre ce qu’il se passe en France depuis le XVIIe siècle.

En France, on oppose parfois à ceux qui s’intéressent aux questions raciales et à la condition noire qu’ils ne font qu’exporter des problématiques propres aux États-Unis. Qu’en est-il ?

Aujourd’hui, il y a un intérêt manifeste pour ces questions dans la jeunesse, et je m’en réjouis. Mais comme il fallait s’y attendre, cet essor a suscité des réactions et des oppositions. Dans les années 1990, le terme à la mode était le « politiquement correct ». Puis on a parlé de bien-pensance, d’islamo-gauchisme il y a quelques mois, et aujourd’hui, du « woke ». On lance ainsi des chimères afin t’intimider celles et ceux qui réfléchissent sur ces questions en les renvoyant à une supposée américanisation de la société française.

Réclamer une meilleure lutte contre les discriminations, est-ce tourner le dos à l’universalisme ?

Mais cela fait un siècle qu’on réfléchit sur l’antiracisme et sur la situation des Noirs en France. Il y a eu la création de ligues de défense des Noirs dans les années 1920, la négritude dans les années 1930 et Frantz Fanon dans l’après-guerre. On ne parle donc pas d’américanisation mais d’un espace atlantique de réflexion (États-Unis, Caraïbes, Afrique, Europe) très ancien.

On accuse aussi ces militants et ces chercheurs de s’opposer à l’universalisme…

On leur reproche en effet de s’exprimer au nom d’une cause particulière, au mieux secondaire, au pire hostile à l’esprit des Lumières. Mais la plupart ne sont pas du tout opposés à l’universalisme. Césaire parlait d’un « universalisme décharné » à propos de celles et ceux qui promeuvent un universalisme complètement abstrait, indifférent à son effectivité. Réclamer une meilleure lutte contre les discriminations et une meilleure prise en considération des violences sexistes et sexuelles, est-ce tourner le dos à l’universalisme ou au contraire considérer qu’il doit être valide pour toutes et tous ?

Toutes ces accusations sont donc largement infondées. Ce qui ne signifie pas que certaines expressions de ce militantisme ne doivent pas être condamnées. Il existe certainement un discours moralisateur qui peut être sectaire, claquer la porte aux nez de celles et ceux qui sont de bonne volonté mais qui ne disent pas la dota du moment.

Faites-vous référence à la cancel culture, au déboulonnage de statues ? Alors que Rama Yade a récemment affirmé vivre comme une « micro-agression » le fait de devoir passer devant la statue de Colbert, auteur du Code noir, à l’entrée de l’Assemblée nationale française, vous avez l’ambition de parler de traite négrière au sein même du monument colonial qu’était le Palais de la porte dorée. Est-ce une façon de montrer une autre voie ?

Il y a plein de voies possibles. Je pense que le déboulonnage de la statue du général Lee, grand partisan de l’esclavage, à Charlottesville, ou le déplacement de la statue de Joséphine de Beauharnais à Fort-de-France, ne sont pas un problème. Enlever est une option, mais ce n’est pas la seule. Il y en a d’autres qui sont parfois plus créatives, comme celles qui consistent à s’appuyer sur un monument pour faire de l’Histoire. Et quoi de mieux que ce Palais de la porte dorée pour parler de ces questions ? Ce n’est pas un musée de la colonisation, il n’en existe pas pour l’instant en France – et c’est regrettable –, mais nous assumons notre part.

Il ne faut pas vider les musées européens mais permettre à l’Afrique de retrouver une partie de son patrimoine

Vous avez assisté, le 27 octobre dernier, à la restitution au Bénin de vingt-six objets d’art au musée du Quai Branly. Comment avez-vous vécu ce moment et que doit-il annoncer selon vous ?

Cela n’aurait pu n’être qu’un moment solennel mais il y a eu de l’émotion, parce que tout le monde a bien saisi sa dimension historique et a réalisé qu’il se passait quelque chose d’important. Cette question des restitutions est permise par la loi du 24 décembre 2020, qui remet en cause le principe d’inaliénabilité des œuvres. Mais en l’absence de loi-cadre – ce que réclament Felwine Sarr et Benédicte Savoy –, il faut chaque fois une loi pour autoriser l’État à restituer tel ou tel objet.

La prochaine étape consiste à dépasser la restitution de très peu d’objets – que ce soit les bronzes du Bénin, le sabre du Sénégal ou le tambour de Côte d’Ivoire – pour quelque chose de plus systématique. Les marges de manœuvre sont considérables. Il n’est pas question de vider les musées européens mais de rééquilibrer les choses en permettant à l’Afrique de retrouver une partie de son patrimoine, ce qui est complètement légitime.

Qui des œuvres, beaucoup plus nombreuses, des collections privées ? Peut-on envisager un retour ?

Personne n’empêche les collectionneurs ou les musées privés de restituer des objets. Néanmoins, les pouvoirs publics doivent déjà faire leur part et balayer devant leur porte, ce qui commence à être fait.

Panthéonisation de Joséphine Baker à Paris, le 30 novembre 2021 © MAX PPP

Un mois après ces restitutions, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. La France commence-t-elle, sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, à regarder son passé en face ou ces gestes participent-ils avant tout d’un soft power opportuniste en direction de l’Afrique ?

L’historien que je suis vous dira tout de suite que la politique a toujours une dimension opportuniste, et ce n’est pas forcément un problème quand ça va dans le bon sens. Je pense qu’il y a eu des évolutions positives ces dernières années sous le quinquennat de Macron – y compris le sommet Afrique-France de Montpellier, avec des propositions très intéressantes issues du rapport d’Achille Mbembe.

Saluons ces avancées positives plutôt que les fustiger au motif que ça ne suffirait pas. Il convient d’abandonner les positions hyper critiques qui finissent par ne plus distinguer le modérément positif du « rien du tout » ou du très négatif. Le sommet, les restitutions et la panthéonisation sont de très bonnes choses. Cela ne change pas la face du monde, mais reconnaissons les pas en avant quand il y en a.

Que retenez-vous du rapport d’Achille Mbembe ?

Deux propositions m’ont marqué : la création d’une maison de l’Afrique à Paris et le Fonds pour la démocratie, même s’il reste à en imaginer le fonctionnement. Ces deux propositions me semblent très positives. Elles peuvent, je l’espère, contribuer à tourner définitivement la page de la Françafrique et engager la France dans un nouveau chemin dans ses relations avec le continent.

Doit-on passer par-dessus la tête des États africains pour s’adresser directement aux sociétés civiles ?

Sur ce nouveau chemin, on a l’impression que c’est la France qui définit le cap et le tempo. Quel rôle les États africains devraient-ils jouer ?

C’est une vraie question, parce que le sommet Afrique-France de Montpellier a fait appel à des jeunes plutôt qu’à des chefs ou des représentants d’État, ce qui était bien vu. La question qui se pose pour les années à venir est de savoir si on passe par-dessus la tête des États – dont certains sont autoritaires ou tournent le dos à la démocratie – pour s’adresser directement aux sociétés civiles. À mon avis, c’est une bonne chose.

Pour la première fois en France, lors de ce sommet, une politique diasporique s’est esquissée. La partie de la population qui est issue indirectement – par les parents, les grands-parents – du continent africain a des attaches multiples avec l’Afrique, et c’est un grand atout pour ce pays.

Votre sœur, Marie Ndiaye, a publié cette année un nouveau roman La vengeance m’appartient. L’avez-vous lu, et s’intéresse-t-elle, de son côté, à votre travail ?

Marie était justement au musée la semaine dernière, parce qu’elle va présider pour 2022 le jury du prix littéraire de la Porte dorée, qui a déjà récompensé plein d’auteurs importants avant qu’ils ne soient connus comme les lauréats du prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr et Mathias Enard. Je parle très souvent avec ma sœur de ce que nous faisons ici et je lis ses romans quand ils sortent. Je n’ai pas de droit de regard, je ne suis pas compétent là-dessus. Elle est du côté de la fiction, moi pas, mais nous nous réunissons autour de plein d’autres choses.

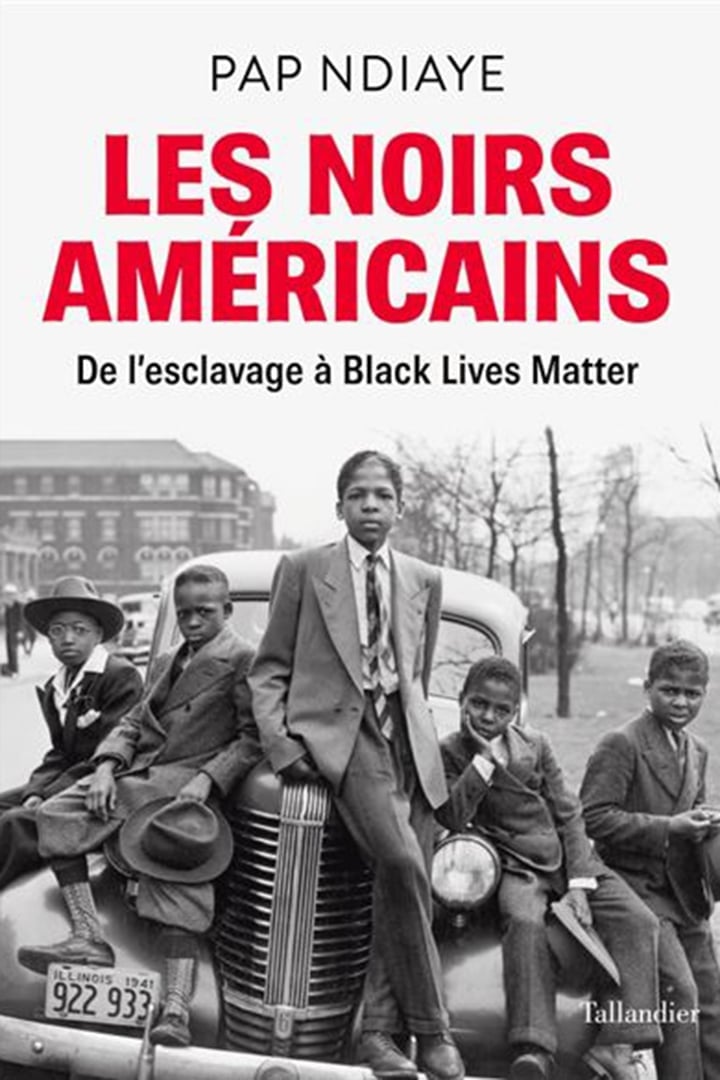

"Les noirs américains" de Pap Ndiaye, éditions Tallandier, 272 pages, 18,90 euros © Editions tallandier

Vous sortez vous-même un nouveau livre, Les Noirs américains, dans lequel vous affirmez que la guérison de la blessure raciale des États-Unis, que l’élection d’Obama semblait traduire, n’était qu’une illusion. Qu’est-ce que l’arrivée au pouvoir de Trump puis de Biden dit de l’évolution de cette blessure ?

Même si l’élection d’Obama était historique, elle n’a pas changé structurellement le pays. Celle de Donald Trump a montré qu’on avait sous-estimé l’ancrage profond et la force du ressentiment d’une partie de la population blanche à l’égard des minorités, que le Républicain a profondément travaillé lors de sa campagne, avec des propos très violents. Il a capitalisé sur les peurs, les inquiétudes, le ressentiment d’une partie du monde blanc américain, la plus populaire surtout, qui estime depuis plusieurs décennies que l’État en fait trop pour les Noirs, les hispaniques et tous les « autres ».

Quant à l’élection de Joe Biden, elle est due à la mobilisation de l’électorat noir. Si Biden était l’héritier d’Obama, il était surtout le candidat qui, de leur point de vue, leur offrait le plus de chances de se débarrasser de Trump. Mais l’influence de Black Lives Matter sur le programme de Biden a aussi joué. Et la force mobilisatrice qui l’a porté à la présidence est héritière de ce mouvement.

Black Lives Matter emprunte à la fois à l’histoire de la radicalité noire et au sens du rassemblement d’un Martin Luther King

Black Lives Matter s’inscrit-il dans la lignée du Black Power des années 1960, qui a selon vous échoué mais « aiguillonné les plus modérés et politisé les plus modestes » ?

Black Lives Matter s’inscrit dans une histoire de la radicalité, celle de la mobilisation populaire, du militantisme Black Power par contraste avec une organisation très modérée comme la NAACP [National Association for the Advancement of Colored People], qui misait d’abord sur les tribunaux et le lobbying. Mais la force de ce mouvement a été d’arriver, surtout après la mort de Georges Floyd, à rassembler des parties très importantes de la population américaine, bien au-delà des Noirs. Black Lives Matter emprunte à la fois à l’histoire de la radicalité noire et au sens du rassemblement d’un Martin Luther King.

De Éric Adam et Lori Lightfoot, respectivement maires de New York et Chicago, à Cori Bush et Ilhan Omar, élues au Congrès, on compte de plus en plus d’élus noirs aux États-Unis. Cela a-t-il un réel impact sur les inégalités dont les Africains-Américains sont victimes ?

Quand le programme de discrimination positive a été lancé dans les années 1970, l’objectif était d’avoir des « locomotives » qui tireraient l’ensemble du train. On pensait que la réussite des uns allait pouvoir bénéficier à tous. Mais les Noirs qui s’en sont sortis, qui sont allés à l’université et ont eu accès à des emplois valorisants, se sont éloignés des mondes pauvres, ne serait-ce que par le logement – ils ont pu quitter les ghettos en profitant de la déségrégation urbaine. Le train n’a pas été tiré et un bon quart de la population noire américaine est restée à quai. La discrimination positive a bénéficié à ceux qui n’étaient pas loin de la surface, ce qui est déjà très bien, mais elle n’a pas sorti tout le monde hors de l’eau.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

L’Afrique en 2022

L’année de tous les dangers ? Démocratie, sécurité, Covid-19, dette… Les signaux d’alerte et les motifs d’inquiétude se multiplient comme jamais depuis près de 20 ans. Il n’est pourtant pas trop tard pour réagir.

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines