Leïla Slimani : « Je veux être à la hauteur de la vision que mon père avait du Maroc »

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre, « Regardez-nous danser », l’ex-collaboratrice de Jeune Afrique se confie sur son rapport à l’écriture, sa relation avec le Maroc, et revient sur son rôle de représentante spéciale pour la Francophonie.

Leïla Slimani en septembre 2020, à Paris © Sebastien CALVET/REA

Celles et ceux qui ont apprécié le premier volume ne devraient pas avoir grand-chose à redire sur le second. Dans ce nouvel opus de cette trilogie intitulée Le pays des autres, Leïla Slimani prolonge sans discontinuité l’histoire de Mathilde, une jeune Française originaire d’Alsace, et d’Amine, un Marocain qui a combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Le couple se rencontre en 1944 et décide de s’installer en périphérie de Meknès peu après la fin de la guerre.

L’histoire se déroule plusieurs années après le premier tome, qui retraçait les premiers pas difficiles des jeunes mariés. Á présent, les enfants ont grandi, et le récit de leur trajectoire constitue une part essentielle de cette fresque intéressante du Maroc des années 1970, peinte avec un grand sens du détail.

Mais plus qu’une simple épopée familiale avec ses rebondissements et ses moments plus atones, Regardez-nous danser est aussi un roman de l’idéalisme presque consubstantiel aux années prospères des Trente glorieuses, sans négliger les spécificités liées à la conjoncture marocaine de l’époque. C’est aussi une quête de l’émancipation que Leïla Slimani propose, sous des angles différents, propres à la situation de chaque personnage.

Après avoir effectué plusieurs séjours au Portugal, la lauréate du prix Goncourt 2016 a décidé de s’installer en famille à Lisbonne. Elle avoue s’être laissée séduire par le cadre de vie qu’offre ce pays de la péninsule ibérique, semblable en plusieurs aspects à celui du royaume. Peu avant son départ pour une tournée au Maroc, elle a accordé un entretien à Jeune Afrique.

Depuis 2017, vous êtes la représentante personnelle d’Emmanuel Macron pour la Francophonie. Quel bilan dressez-vous de votre action ?

Dès le départ, nous nous sommes mis d’accord avec le président de la République autour de l’idée de transformer l’image de la Francophonie, qui ne se cantonnerait pas à l’aspect institutionnel ou à l’expédition des affaires courantes. Notre vision était celle d’une Francophonie transversale et moderne, qui ne place plus la France au centre et les autres pays à la périphérie, mais traite chacun en égal. La langue française n’est pas figée, elle est parlée sur des territoires très divers, elle se créolise, et c’est ce qui la rend riche. Voilà pourquoi tout le monde doit pouvoir s’en emparer.

La nouvelle génération ne veut plus être otage des vieux débats sur la colonisation et s’approprie sans complexe la langue française

Je suis aussi très contente de la sortie, l’an dernier, du Dictionnaire des francophones, pour lequel j’avais beaucoup milité, qui permet de rentrer un mot et d’obtenir son équivalent dans d’autres pays comme le Rwanda ou le Maroc. Nous avons par ailleurs organisé les États généraux du livre français à Tunis, en novembre 2021, pour mettre à plat les questions relatives au mode de distribution des livres francophones. Actuellement, au sein de tout l’espace francophone, 85 % des revenus générés par cette distribution se trouvent en France. Nous souhaitons que le livre circule mieux, coûte moins cher, et nous avons senti un véritable appétit pour que les choses se transforment.

Au début, beaucoup d’acteurs demeuraient méfiants et craignaient une méthode qui laisserait transparaître des relents de « Françafrique ». Mais grâce au travail de nombreux artistes et écrivains, comme Mohamed Mbougar Sarr, qui a obtenu le prix Goncourt, qui revendiquent une francophonie plus ouverte, les choses ont évolué dans le bon sens. Cela a également été rendu possible grâce à la nouvelle génération, qui ne veut plus être otage des vieux débats sur la colonisation et qui s’approprie sans complexe la langue française. Notre institution est vieille et toutes ces transformations prennent beaucoup de temps, mais je suis contente du chemin parcouru. En somme, j’estime que notre bilan est positif.

Qui doutait de la sincérité de votre démarche ?

Il ne s’agit pas d’individus en particulier. Simplement, certaines personnes n’étaient à l’origine pas très convaincues par le projet, il a fallu convaincre. La restitution d’œuvres d’art à des pays africains et les commémorations des soldats africains qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale ont été des signaux très importants. Car on ne peut pas se contenter uniquement de discours sur la Francophonie, il faut aussi des actes de reconnaissance.

Le troisième tome sera le roman de l’islamisme et de l’immigration

Dans le premier volume de la série, l’histoire tourne autour de l’acclimatation de Mathilde, une jeune Alsacienne, au Maroc. Dans le second, on suit les premiers pas d’Aïcha, sa fille, en France. Teniez-vous particulièrement à relater ce sentiment d’appartenance conflictuel chez les jeunes binationaux ?

Je ne fonctionne pas en me disant : « J’ai envie de raconter ça, donc je dois trouver une scène pour pouvoir le faire ». Je pars même du procédé inverse. J’ai déjà la vie des personnages en tête, dont certains sont inspirés par des membres de ma famille, et c’est à posteriori que je me rends compte que ce sentiment d’étrangeté, de toujours devoir s’acclimater, a été partagé par de nombreuses femmes avant moi. Ce sentiment qu’on croit individuel, on réalise avec du recul qu’il s’inscrit dans une histoire beaucoup plus longue et qui nous précède. Cela donne une forme d’ampleur à quelque chose que l’on vit de manière très solitaire.

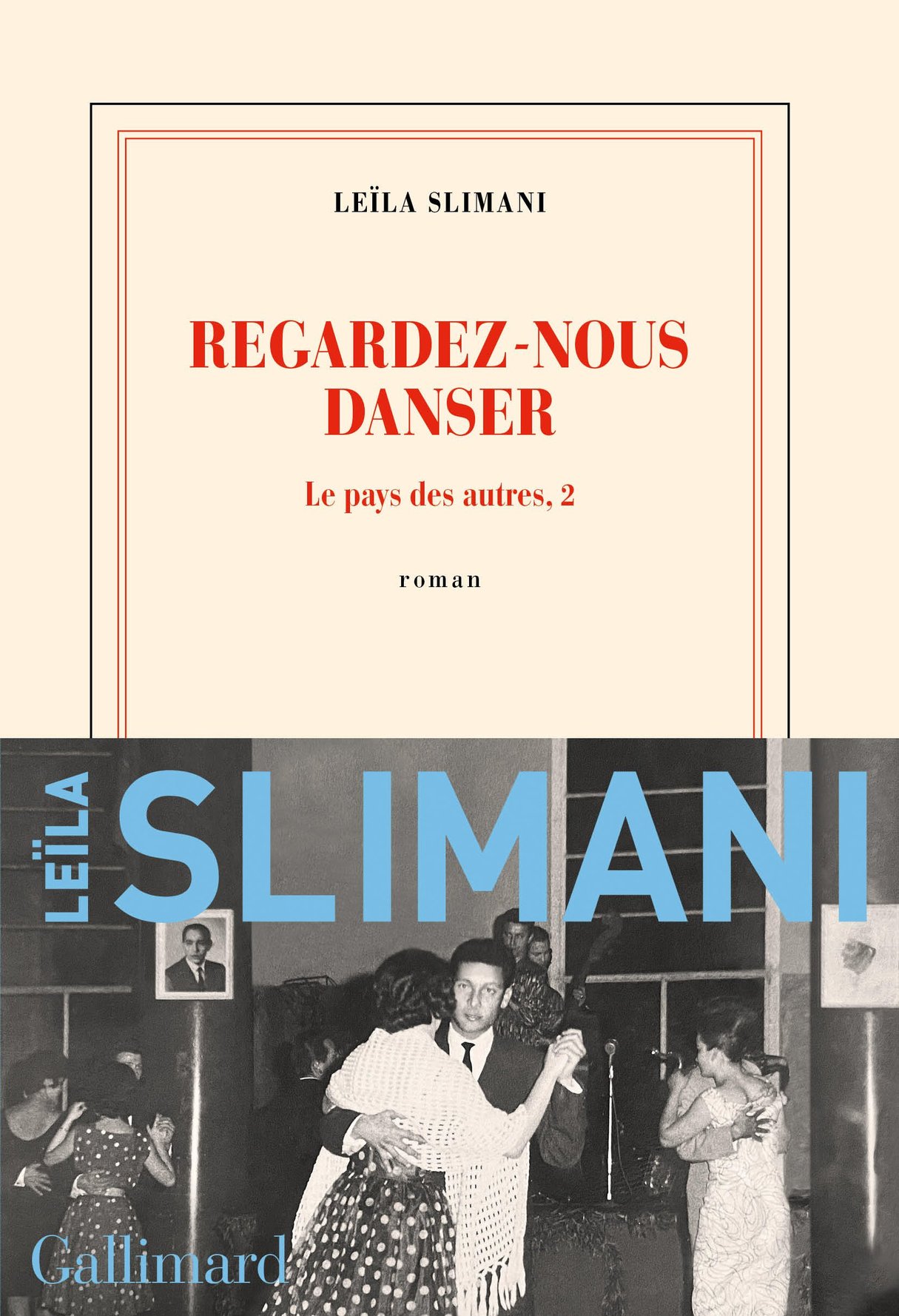

« Regardez-nous danser », de Leïla Slimani, Gallimard, 368 pages, 21 euros © DR

À quoi doit-on s’attendre pour le troisième et dernier volume ?

Le troisième livre traitera des années 1980 – 1990, lors desquelles nous sommes entrés dans les périodes de la mondialisation, des migrations, des grandes diasporas. Ma génération est celle qui voyage, fait ses études et vit à l’étranger.

L’aspect de la mobilité est devenu beaucoup plus important et a engendré de grandes crispations dans les pays occidentaux mais aussi dans les pays du Maghreb, comme au Maroc, avec la montée des radicalités et des conservatismes. Le troisième tome sera le roman de l’islamisme et de l’immigration. Je pense que ce sont les thèmes qui structureront mes personnages. Mais tant que je n’ai encore rien écrit, il est difficile de se projeter.

Votre roman est aussi celui des comportements individuels et collectifs au sein de la structure politique, familiale et religieuse marocaine des années 1960-1970. Certains personnages cherchent à s’en affranchir alors que d’autres, comme Amine, le père de famille, s’en accommodent très bien. Partagez-vous cette grille de lecture ?

Tout à fait, bien que ce ne soit pas quelque chose que je cherche à montrer de manière consciente. En effet, cette société est extrêmement hiérarchique et grégaire. On vous demande en permanence de qui vous êtes le fils. Vous appartenez d’abord à une famille, puis à un clan, une classe sociale. Enfin, vous prêtez allégeance à une entité, qu’il s’agisse du roi ou de Dieu.

Chaque tentative pour acquérir un début de liberté vous pousse dans la marginalité

Dans cette configuration, les espaces de libertés individuelles, propres ou intimes sont très réduits, voire totalement absents. On vous fait comprendre, surtout à cette époque, que vous serez de toute façon amenés à vous compromettre. Chaque tentative pour acquérir un début de liberté, qu’il s’agisse de liberté sexuelle ou d’une autre, vous pousse dans la marginalité. J’interroge le fait que mes personnages se rendent bien compte que le prix de leur liberté individuelle sera très lourd. Cette structure que vous évoquez est en quelque sorte une pieuvre qui vous enlace et vous oblige à prendre parti : tu es avec moi ou tu es contre moi, sans véritable alternative.

Votre écriture a beaucoup évolué depuis votre premier livre, s’orientant vers un style plus « académique ». Partagez-vous ce constat ?

Oui et heureusement ! Le style s’adapte toujours au sujet que l’on traite et à la forme que l’on choisit. Le style du Parfum des fleurs la nuit est différent de celui de Chanson douce, qui, en tant que thriller, nécessite de faire des phrases plus courtes et de laisser plus d’imagination et de liberté d’interprétation au lecteur. On ne peut pas s’engager dans une trilogie familiale et intime, qui contient un substrat historique, avec ce genre de style. Au contraire, lorsque l’on veut faire ressurgir un pays et une époque disparus et créer une atmosphère, il faut adopter un registre plus lyrique et plus fleuri. Ensuite, c’est en se laissant habiter par le sujet que cette langue propre arrive d’elle-même.

Avez-vous rencontré des difficultés dans l’écriture après avoir obtenu le prix Goncourt ?

J’ai publié plusieurs livres depuis, il n’y a jamais eu de rupture et je n’ai jamais vraiment arrêté de travailler. Le plus important est de garder un rythme d’écriture. Le seul problème que j’ai rencontré est un problème de temps. J’ai dû le reconquérir pour pouvoir me dégager des plages d’écriture.

Il existe un rapport émotionnel très fort entre les Marocains et leur monarchie

L’image d’Hassan II est assez présente dans votre livre. Comment expliquez-vous que, plus de vingt ans après sa mort, la figure du défunt roi fascine toujours autant au Maroc ?

Je ne suis pas politologue, mais je le constate et je l’expliquerai par plusieurs facteurs. D’abord, par le rapport très intense que les Marocains entretiennent avec leur roi. Dans le monde occidental, notamment en France, les gens ont du mal à appréhender cette relation et nous sommes parfois perçus, de manière assez caricaturale, comme des sujets ou des soumis. C’est infiniment plus complexe. La dynastie marocaine est très ancienne, vieille de quatre siècles. Il existe un rapport émotionnel très fort entre les Marocains et leur monarchie.

La deuxième explication est selon moi d’ordre littéraire. Nous parlons d’un roi qui a traversé et marqué toute la seconde moitié du XXe siècle, et dont l’histoire et le destin sont romanesques. Il survit à deux attentats, organise la Marche verte, s’implique dans le conflit israélo-palestinien. C’est aussi quelqu’un de médiatique, qui est souvent accompagné de caméras, fait des conférences de presse et s’exprime avec une grande éloquence dans plusieurs langues. Regardez son enterrement, et la présence de tous les grands du monde de l’époque qui marchent côte à côte, cela en dit long.

Le dernier facteur tient à sa face plus sombre, car c’est aussi le roi des années de plomb et de la répression. Tous ces éléments concourent à en faire une figure exceptionnelle, presque mythique, toujours très présente dans l’imaginaire collectif marocain.

Le Maroc, c’est mon enfance, ce sont des sensations. Ce qui compte le plus à mes yeux, ce sont les gens

Malgré l’histoire de votre père, qui a été incarcéré au Maroc puis acquitté à titre posthume, vous conservez de bonnes relations avec le royaume. Comment l’expliquez-vous ?

Tout dépend ce qu’on entend par le Maroc. Pour moi, le Maroc, ce n’est pas une vision théorique. C’est mon enfance, ce sont des goûts, des odeurs, des sensations. Ce qui compte le plus à mes yeux, ce sont les gens. Je fais des conférences au Maroc avec plusieurs associations, je rencontre des tas de gens qui ont des envies de liberté, d’écrire, ou de devenir artiste. C’est en ce Maroc là que je crois énormément et pour lequel j’ai envie d’être présente.

C’est justement ce que mon père aurait voulu. C’est de lui que j’ai hérité cette forme de gratitude que j’entretiens avec ce pays. Lorsqu’il se trouvait dans l’incapacité de travailler en raison de ses ennuis judiciaires, beaucoup lui conseillaient de quitter le territoire et de partir. Mais il a choisi de rester parce qu’il croyait en la justice de son pays. Je veux être à la hauteur de la vision que mon père avait du Maroc.

Vous avez obtenu le prix Simone de Beauvoir en 2020 pour votre prise de position contre l’article 490 du Code pénal marocain, qui réprime les relations sexuelles hors mariage. Comment jugez-vous l’évolution de la société sur ces questions, à l’heure où le Maroc connait à son tour un mouvement #Metoo, notamment au sein des universités ?

Nous avons accompagné ce mouvement. Je suis plutôt optimiste, même si la situation reste bloquée à plusieurs niveaux. Mais au moins et pour la première fois, le débat existe. Le collectif qui est né du mouvement que nous avons lancé, Moroccan Outlaws, accomplit un travail extraordinaire. Nous avons envoyé des revendications à tous les partis politiques sur les changements que nous jugeons indispensables. Tous n’ont pas répondu, mais je sens que les jeunes générations sont de plus en plus intéressées par ces questions.

Comptez-vous vous engager dans la campagne présidentielle française ou apporter votre soutien à un candidat ?

Je ne pense pas, en tout cas, je ne le ferai pas de manière publique.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Politique

- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?

- Législatives au Sénégal : Pastef donné vainqueur

- Au Bénin, arrestation de l’ancien directeur de la police

- L’Algérie doit-elle avoir peur de Marco Rubio, le nouveau secrétaire d’État améric...

- Mali : les soutiens de la junte ripostent après les propos incendiaires de Choguel...