Koyo Kouoh : « Ce n’est pas à nous de déconstruire les préjugés euro-américains sur l’Afrique »

Commissaire de la Triennale de photographie de Hambourg, la Camerounaise dirige depuis 2019, au Cap, le Zeitz Mocaa, le plus grand musée d’art contemporain africain. Décolonisation des musées, restitutions, pandémie, elle a répondu à nos questions.

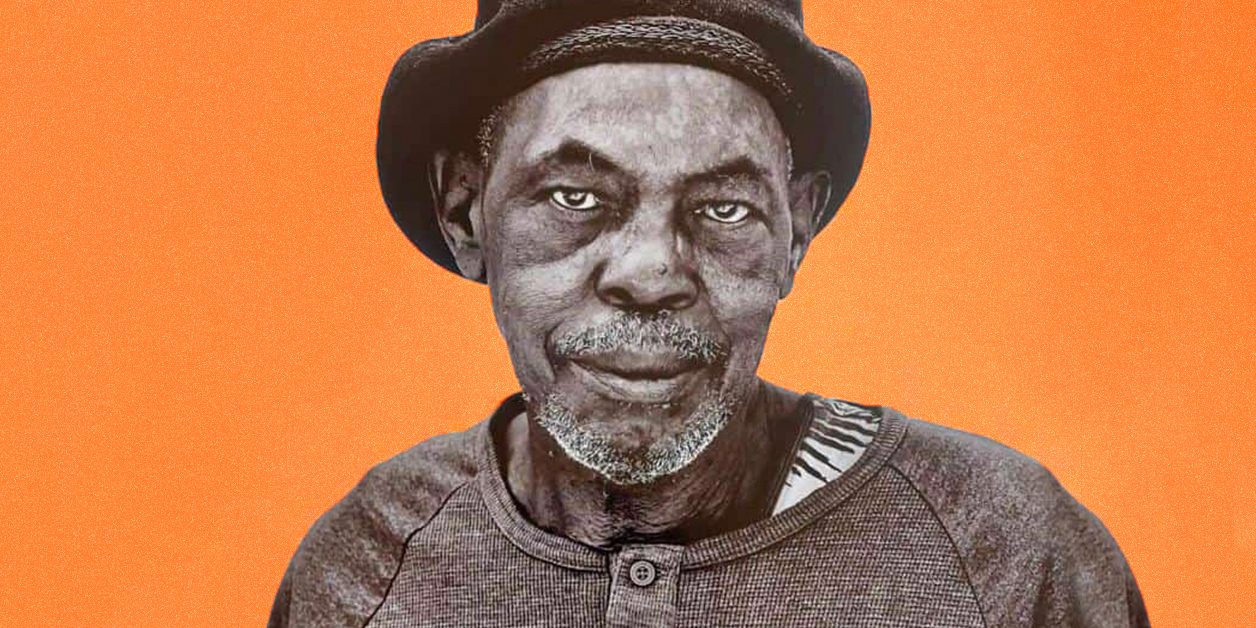

Koyo Kouoh, directrice du Zeitz Mocaa, en 2015. © Antoine Tempé.

Née à Douala en 1967, Koyo Kouoh ne se réduit pas à un territoire. Polyglotte, nomade, adepte de la rencontre et de l’échange, elle officie comme commissaire d’exposition ou directrice artistique, aussi bien sur le continent (Biennale de Dakar, Rencontres de Bamako) qu’ailleurs dans le monde (Foire 1-54 à Londres, la Biennale d’Irlande-EVA International). À Dakar, elle a créé le centre culturel Raw Material Company et, depuis 2019, elle dirige le Musée Zeitz d’art contemporain d’Afrique (Zeitz Mocaa), au Cap. Rencontre à Hambourg, à l’occasion de la Triennale de photographie organisée dans la ville hanséatique allemande.

Jeune Afrique : Pourquoi avez-vous choisi cette thématique plutôt économique, « Currency », pour la Triennale de photographie de Hambourg ?

Koyo Kouoh : Currency peut se traduire par « monnaie courante » : ce qui circule, est fréquent, normalisé et éventuellement devient une forme de référence. Au cours des trente dernières années, l’humanité a produit plus d’images que durant tous les siècles passés. Comme l’écrit la critique de cinéma française Nicole Brenez : « Avant, les images étaient dans le monde. Maintenant le monde est dans les images. » Les rôles ont été inversés quant à la place de l’image dans la société et dans nos relations. J’ai réfléchi sur la base de ces éléments avec les commissaires que j’ai invités à travailler avec moi. Nous sommes arrivés à l’idée que la photographie est un outil de transaction et de négociation, profondément lié au capitalisme et au système de domination – ce qui apparaît notamment dans l’immense corpus mondial de photos ethnographiques. Cela a un impact sur la manière dont nous voyons le monde et, surtout, sur la manière dont nous nous projetons dans le monde.

C’est-à-dire ?

L’image occupe aujourd’hui une place centrale dans nos vies. Au Congo ou en Papouasie, la plupart des gens possèdent un smartphone à même de photographier. Les millenials prennent parfois jusqu’à 200 photos d’eux-mêmes par jour. Il y a quelque chose d’atavique entre se voir et se projeter. J’essaie de comprendre comment les photographes et les professionnels de l’image vivent ce chamboulement. Quelle réponse la photographie propose-t-elle à cette évolution ?

Vous évoquez un système de domination…

Même si l’idée centrale de la Triennale tourne autour de ce tsunami d’images et de ce changement de rôle de la photographie dans le monde, il demeurait important d’aller contre le canon, contre le courant, et de revenir à une photographie qui prend position. Par exemple contre la représentation des territoires, souvent erronée dans les images mainstream. J’ai aussi voulu m’intéresser au rapport des photographes avec ce qu’ils photographient. Cela vient de l’intérieur. Nous ne sommes pas étrangers à ce que nous désirons représenter, mais parties intégrantes d’un sujet, d’un espace, d’un environnement : il s’agit de « faire communauté ».

Était-il difficile de préparer cette Triennale pendant la pandémie ?

Ma pratique curatoriale est liée à la rencontre, aux savoirs, à l’histoire des idées et, d’une manière générale, à la géographie. Avec le confinement, nous ne pouvions pas voyager, mais cela nous a libérés de la pression d’avoir à présenter le dernier cri – dans ces grandes manifestations, beaucoup de gens veulent voir ce qui est le plus en vogue. Nous nous sommes retrouvés face à nos propres obsessions, avec les artistes qui nous ont toujours inspirés, avec qui nous avions travaillé ou avec qui nous voulions le faire. Nous avons pu prendre la liberté d’une approche transgénérationnelle : Claudia Andujar a 91 ans et la plus jeune artiste seulement une vingtaine d’années.

Très souvent, la France se retrouve dans des positions d’avant-garde, impulse un débat, puis… va dormir et se laisse dépasser par tous les autres !

La question dite « décoloniale » affleure dans plusieurs expositions de la Triennale.

Les institutions allemandes sont sensibles au sujet depuis longtemps, d’une manière discrète mais continue. Cela fait bientôt vingt ans que je circule et travaille régulièrement en Allemagne, où je vois l’engagement, la curiosité, l’intérêt d’élargir les univers. Ce pays pratique l’autoflagellation depuis plus de soixante-dix ans pour les raisons que l’on connaît, et a développé une sensibilité qui pousse à la prudence. Ce n’est pas étonnant pour moi que le Musée du travail de Hambourg ou que celui des cultures du monde adoptent des positions décoloniales poussées, puisque ce sont des établissements qui se remettent en question depuis longtemps. Ce n’est pas juste pour les besoins de la Triennale, ce n’est pas circonstanciel.

Ce n’est pas vous, Koyo Kouoh, qui avez dû donner un coup de pied dans la fourmilière ?

Non, au contraire. Je travaille en équipe, ce n’est pas comme s’il y avait une sorte de supracommissaire qui impose ce qui est montré. Mais j’ai accueilli ces initiatives avec beaucoup d’enthousiasme évidemment. C’est différent de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont entamé une autocritique qui s’étend jusqu’à leurs institutions culturelles – ce n’est pas juste une autocritique politique. Je trouve même parfois qu’ils vont un peu trop loin dans l’autoflagellation !

Vous parlez de la France. Le rapport Sarr-Savoy commandé par Emmanuel Macron a eu des répercussions partout en Europe.

Ce rapport a en effet accéléré la prise de conscience. Très souvent, la France se retrouve dans des positions d’avant-garde, crée la sensation, impulse un débat, puis… va dormir et se laisse dépasser par tous les autres ! Le rapport Sarr-Savoy est le produit d’un débat commencé dans les années 1970. Il y a eu plusieurs tentatives au cours des années, notamment quand Amadou-Mahtar M’Bow était directeur général de l’Unesco. Mais ce nouveau texte a dépoussiéré et redynamisé un débat endormi, et accéléré le mouvement un peu partout – l’Italie et la Grèce formulent, elles aussi, des demandes inspirées par ce rapport. L’onde de choc dépasse les géographies concernées.

La France a rendu vingt-six objets au Bénin, un ou deux au Sénégal… et depuis l’on ne sait pas trop où cela va.

Nous faisons dans le dilatoire. C’est pour cela que je n’aime pas vraiment m’exprimer sur ce sujet. Cette très bonne initiative se fourvoie dans des systèmes bureaucratiques juridico-culturels interminables qui laissent à penser que nous agissons pour la galerie. Le président pourrait décréter une restitution, mais refuse de le faire quand cela ne convient pas.

Pourquoi, à votre avis ?

Il ne faut pas oublier que nous parlons d’objets dont le marché est très friand. Il ne s’agit pas juste de préserver des mémoires et des œuvres. Tout ce débat entre en tension avec un marché hyperpuissant, sur lequel des institutions culturelles à but non lucratif, comme les musées, sont les clients des mêmes fournisseurs que les galeries commerciales et les collectionneurs privés. La question des restitutions représente une menace pour cette économie, pour les collectionneurs privés, pour les institutions. Imaginez que nous décidions vraiment de restituer : une grande partie des musées se videraient !

La résistance à l’idée d’un cadre juridico-culturel de restitution rapide est très forte. Alors nous restons dans le dilatoire, avec de petits événements de com’ avec vingt-six objets par-ci, un sabre par-là, sans aller à la moelle ! Ce ne serait pas compliqué de s’engager sur le principe de restituer. Affirmer que le Sénégal, le Bénin ou le Nigeria doivent faire la demande, c’est n’importe quoi. Tous ces musées ont étudié les œuvres qu’ils conservent depuis des années et des années, et connaissent très bien leur provenance. Quant à demander aux pays africains de prouver qu’ils ont un cadre de réception adéquat, c’est d’une insolence et d’un mépris hallucinants.

Reste que la question du privé est très peu évoquée.

Le marché privé alimente tout et a toujours été à la base de tout. Même les explorateurs qui ont participé aux expéditions de collecte étaient actifs sur le marché privé – nous l’oublions ! De fait, la plus grande résistance émane des grands collectionneurs privés, des galeries, car ils ne pourront plus conclure leurs affaires de la même manière.

Vous dirigez le Zeitz Mocaa, au Cap, l’un des plus grands musées d’Afrique, depuis 2019. Comment avez-vous vécu la pandémie ?

Cela a été très dur. Je venais à peine de prendre mon poste en mai 2019, après avoir été nommée en mars de la même année, et j’ai dû fermer en mars 2020 pour ne rouvrir qu’à la fin d’octobre 2020, et ce, de manière graduelle – quatre jours par semaine au lieu de sept jours sur sept. J’ai pris les rênes d’une institution déjà en crise et quelque mois plus tard, une autre crise s’y est ajoutée.

Quelle était cette première crise ?

Une crise de démarrage. Le premier directeur n’est pas resté, l’intérim n’a pas vraiment fonctionné, et l’orientation institutionnelle du musée, au-delà du bâtiment, était à revoir complètement pour pouvoir bâtir une identité programmatique respectable et crédible. J’exerçais un triple travail et la crise liée au Covid-19 en Afrique du Sud a été très dure. Je suis restée six mois chez moi, avec le droit à seulement une heure de sortie par jour pour faire des courses. Comment faire un musée quand nous ne pouvons pas l’ouvrir ? Mais je suis de la trempe des personnes qui trouvent que les défis sont aussi des opportunités.

Comment avez-vous profité de cette opportunité ?

Nous avons passé beaucoup de temps dans la discussion, dans la structuration. Je ne suis pas seulement commissaire en chef, je suis aussi directrice générale. Un musée est aussi une structure avec du personnel, des problèmes de lumières et de canalisations, mais, surtout, des problèmes de gouvernance. Je me suis servi de ce temps pour repenser et transformer toute la gouvernance qui n’était pas appropriée.

Vous l’avez transformée ?

Le conseil d’administration était notamment constitué des deux fondateurs : le directeur général de Harley Davidson, Jochen Zeitz, et David Green, le représentant du V&A Waterfront, la société immobilière qui a la charge de refaire tout le port de Cape Town, dans le périmètre duquel se trouvent les silos à grain rénovés pour devenir un musée. En plus d’eux, siégeaient également l’épouse de Jochen Zeitz, ainsi qu’un représentant du conseil d’administration de GrowthPoint, le fonds des retraites du personnel public sud-africain.

Le conseil d’administration est beaucoup plus diversifié maintenant

Cette configuration ne fonctionnait pas et j’ai réussi à l’élargir. Tout le monde pense que nous recevons des millions de dollars de Jochen Zeitz chaque année, mais ce n’est pas vrai. Son nom est associé au musée grâce à sa collection et à la contribution qu’il continue d’apporter, mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin d’autres ressources. Le nouveau conseil d’administration est devenu payant pour garantir un apport financier auto-généré. Il s’est diversifié, avec l’arrivée de nouveaux membres tels que Hasnaine Yavarhoussen, le collectionneur et philanthrope malgache, Atose Aguele, un industriel et collectionneur nigérian aussi puissant que discret, et Jody Allen, une philanthrope américaine. Gavin Jantjes, un artiste sud-africain qui a une longue expérience d’institutions d’art, y siège également.

Nous avons aussi créé un Global Council, qui regroupe des collectionneurs, des artistes et des professionnels de différents domaines désireux de contribuer à l’essor du musée. Les plasticiennes Julie Mehretu et Wangechi Mutu sont membres du Global Council, qui est présidé par le collectionneur camerounais Acha Leke.

De quels moyens le musée dispose-t-il désormais ?

Je m’appuie sur trois piliers, dont deux autogénérés. Le premier, c’est le conseil d’administration payant, qui doit apporter un tiers des ressources dont j’ai besoin. Le deuxième, c’est naturellement la billetterie, le restaurant, la boutique, les événements privés… Le troisième, c’est tout ce qui peut être généré dans le domaine de la culture avec les ONG, les fondations, les partenariats de sponsoring.

Renforcer les institutions en Afrique doit aller de pair avec la refondation des imaginaires

Quelle sera votre politique en matière de programmation ?

Sur le fond, j’oriente le musée vers des expositions individuelles et des rétrospectives pour écrire d’autres pages de notre histoire de l’art. Il ne faut pas oublier que, durant les trente dernières années, l’art contemporain africain a toujours été contextualisé à travers des expositions de groupe. C’était nécessaire pour affirmer toute la richesse de cette production, pour les Africains eux-mêmes mais aussi pour le reste du monde. Il y avait un besoin de rattrapage et j’y ai participé en tant que commissaire.

Le Zeitz Mocaa, au Cap. © HUFTON AND CROW.

Arrivée à la direction du Zeitz Mocaa, j’ai pris le temps de réfléchir à ce dont notre espace avait besoin. Un des axes essentiels est de se démarquer de cette ubiquité des expositions de groupe. Cela ne veut pas dire que Zeitz Mocaa n’en fera plus – je suis d’ailleurs en train d’en préparer une sur la figuration noire qui rassemblera plus de 150 artistes –, mais j’entends privilégier les rétrospectives sur un artiste ou un collectif pour faire ressortir les généalogies esthétiques, les influences intergénérationnelles. La rétrospective de Tracey Rose que j’ai ouverte en février en est un exemple, l’exposition individuelle de Johannes Phokela en est un autre. Pour le moment, aucune autre institution en Afrique ne peut faire ce travail, sans prétention. Nous sommes le seul musée du continent à avoir autant d’espace, quelque 5 000 m². De quoi nous montrer ambitieux et généreux !

Vous avez créé le centre d’art Raw Material Company à Dakar. Maintient-il son existence sans vous ?

Raw Material Company continue, pour mon grand bonheur. J’ai toujours dit que ce genre d’initiative n’avait de validité que dans sa longévité. Mais cette dernière est toujours précaire car de tels établissements dépendent de soutiens financiers locaux ou internationaux. En outre, ils ne parviennent souvent pas à se démarquer de leur initiateur – cela a toujours été pour moi un point d’honneur de pouvoir quitter Raw, et que Raw persiste. Cela fait trois ans maintenant que la jeune commissaire Marie Helene Pereira a repris la direction – je suis encore dans le conseil d’administration avec Felwine Sarr et Sylvain Sankalé –, et elle continue à mener un programme enrichissant. Mais l’avenir n’est jamais gagné.

Entre décoloniser les imaginaires occidentaux et renforcer les institutions culturelles africaines, quel est votre choix ?

Je n’aime ni les hiérarchies ni les classifications. Même si cela peut aider à la réflexion, à la contextualisation, à la compréhension. La simultanéité m’apparaît fondamentale en matière de création d’institutions culturelles. Renforcer les institutions doit aller de pair avec la refondation des imaginaires, en Afrique comme en Europe. Mon propos ne s’adresse pas forcément à cette dernière d’ailleurs. Je suis d’une génération de professionnels africains qui veulent se parler à eux-mêmes, qui habitent le monde à partir d’un territoire panafricain et qui, d’abord, parlent à l’Afrique.

Si ce que je dis, ce que je fais est entendu au-delà de l’Afrique, tant mieux. Mais je n’ai pas la prétention de corriger tous les stigmates sur l’Afrique qui ont été développés ailleurs. Ça, c’est le problème des Euro-Américains. Ce n’est vraiment pas le mien et cela ne l’a jamais été. Nous avons tellement de choses à reconstruire en Afrique que, si nous essayons de comprendre ou de répondre à toutes les aberrations culturelles, politiques, intellectuelles qui nous ont été imposées, nous perdons notre temps. Ce n’est pas à nous de déconstruire les préjugés Euro-Américains sur l’Afrique. Nous avons d’autres chats à fouetter.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Trick Daddy, le rappeur qui ne veut pas être « afro-américain »

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- À Vertières, les esclaves d’Haïti font capituler les troupes de Napoléon

- Émigration clandestine : « Partir, c’est aussi un moyen de dire à sa famille qu’on...