Touhfat Mouhtare : « Les femmes sont instrumentalisées, mais n’en ont pas forcément conscience »

Avec son nouveau roman, « Le Feu du milieu », mettant en scène deux héroïnes aux statuts sociaux bien différents, la romancière comorienne propose un conte allégorique au carrefour des croyances ancestrales et de l’islam.

Touhfat Mouhtare, écrivaine comorienne. © Vincent Fournier/JA.

On avait lu en Vert cru de Touhfat Mouhtare, un excellent roman et une promesse : celle d’une autrice à suivre. Le Feu du milieu confirme tout le bien que l’on pensait de l’écrivaine comorienne née en 1986 à Moroni.

Gaillard est une jeune servante dans la cité d’Itsandra, aux Comores. Un jour où elle va chercher du bois, elle tombe sur Halima, jeune fille de noble qui fuit un mariage arrangé. Deux personnes, deux statuts sociaux, mais un destin commun, même lorsque, par la suite, elles sont séparées pendant dix ans. Entre elles, il y a un dé aux pouvoirs surnaturels. Plus qu’un objet, c’est un lien qui leur permet de rester connectées par-delà l’espace-temps et de défier la matière.

Comme le dé, la narration du Feu du milieu transcende les genres, entre le conte allégorique, le roman picaresque et le réalisme magique. Il convoque les sens dans un feu d’artifice de saveurs, de couleurs, d’odeurs, de goûts et nous ouvre à d’autres dimensions de l’existence. Le trait d’union entre ces dimensions : l’amour. Les fabuleux voyages de Gaillard, de son maître, le Fundi, et d’Halima sont une odyssée des temps modernes nourrie par une imagination et une sensibilité débordantes. Une quête de sens, aussi, au carrefour des croyances et de la connaissance.

Jeune Afrique : Le Feu du milieu est un roman qui se lit et qui se ressent. Êtes-vous une écrivaine des sens ?

Touhfat Mouhtare : Je ressens intensément les choses, et j’ai mis du temps à l’assumer. Je n’ai pas de recul sur ce que j’écris, sur ce que je ressens. Je vis les choses de manière très intense. Le Feu du milieu est le livre dont je suis le plus fière, parce que je me suis posée devant mon cahier et mon ordinateur, et que j’ai décidé de laisser parler ce que je portais. Je ne m’attendais même pas à ce qu’il soit publié. Je me suis juste dit que je voulais laisser parler cette histoire, ces personnages qui me hantaient. Je me suis permis de ressentir. C’était magique, c’est un livre qui m’a fait beaucoup de bien. Finalement, j’ai trouvé une éditrice sur la même longueur d’onde que moi, et je rencontre un public qui ressent, lui aussi, les choses.

Que ce soit Gaillard, esclave, ou Halima, princesse, les femmes sont les objets du désir masculin. Quelle que soit sa condition sociale, on ne peut pas échapper à sa condition de femme ?

Je n’ai pas voulu écrire intentionnellement un roman sur la condition féminine, mais j’ai voulu adopter le point de vue de femmes, fidèlement retranscrire la manière dont elles vivaient les circonstances, leur vie. En effet, on se rend compte en lisant à travers leur regard qu’elles sont instrumentalisées, mais n’en ont elles-mêmes pas forcément conscience ». Elles découvrent naïvement les choses.

Deux personnalités cohabitaient en moi : celle qui a asservi et celle qui a été asservie

Cette idée que la femme a pu être un objet ou un instrument pour l’honneur du père et de la mère est un sujet de conversation que j’avais abordé avec mes parents. Ils me racontaient des anecdotes qui étaient pour eux des événements normaux, à propos de mariages forcés, arrangés, etc. Cependant, ils n’utilisaient jamais les termes « forcé » ou « arrangé » : c’était leur réalité. Je me suis rendu compte que je m’offusquais, ancrée dans mon époque, d’un événement datant d’une autre époque, d’une autre vision des choses, et cela m’a posé question. Ces femmes se sentaient-elles considérées comme des objets ? J’ai voulu coller au maximum à leur regard, sans juger.

Les croyances ancestrales et la « nouvelle religion », l’islam, se confrontent parfois. Y a-t-il eu un effacement d’une partie de l’histoire comorienne, une relecture arabe et musulmane ?

J’ai inventé la reine Abé et sa mythologie car, malheureusement, je ne trouvais pas de traces des croyances anciennes. En revanche, les mécanismes d’effacement, de remplacement ont existé. Énormément d’éléments de langage permettent d’attester que nous avons dû renier des éléments du passé pour embrasser une nouvelle idéologie. Après en avoir discuté avec mes parents, je me suis rendu compte que deux personnalités cohabitaient en moi : celle qui a asservi et celle qui a été asservie. Si je m’attaque à l’un ou à l’autre, je m’attaque à moi-même.

Ma seule façon d’être en paix, c’est de construire un mythe qui permette de penser la pacification de tous ces mélanges

Je me suis demandé s’il n’y avait pas un moyen de pacifier ces antagonismes et, ayant des enfants, je me suis demandé quelle histoire j’allais leur raconter. Je n’avais plus envie d’alimenter cette colère, cette haine. Je pense que nous aurions pu faire cohabiter ces croyances et qu’il n’est pas trop tard aujourd’hui.

Des amis se replient sur des anciennes croyances africaines en s’opposant aux Occidentaux et à d’autres populations qui nous ont asservis. Seulement, comme me l’a rappelé un jour Sami Tchak à juste titre, faute de connaître son histoire ou de disposer de traces de celle-ci, il se produit un phénomène troublant (et je ne suis pas à l’abri de cet écueil) : on oppose à l’idéologie de l’ancien colonisateur des idées, des principes, des modes de vie et une culture qui eux-mêmes ont été importés… par le colonisateur lui-même. Cela crée une double confusion !

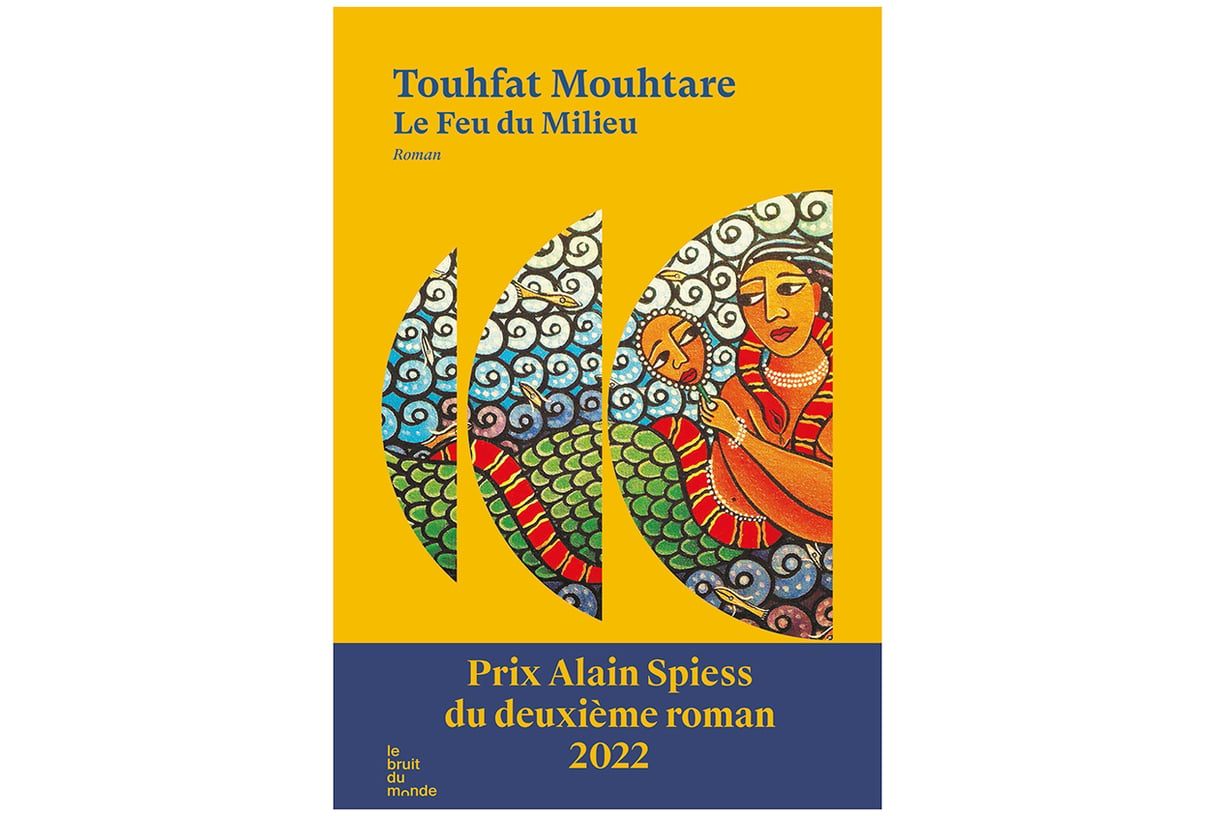

Couverture du livre « Le feu du milieu » © Éditions Le Bruit du Monde.

J’ai décidé de répondre à ce dilemme en acceptant ceci : j’ai du sang de colons, du sang arabe, du sang indonésien, du sang bantou qui coule dans mes veines. Ma seule façon d’être en paix, c’est d’accepter tout cela, puis de construire un mythe qui permette de penser la pacification de tous ces apports, tous ces mélanges.

Tamu, la mère adoptive de Gaillard, et le Fundi, son maître coranique, lui inculquent que connaître la religion musulmane la protégera. La connaissance du Coran était-elle une stratégie de survie pour les Comoriens ?

Je pense que oui. Consciemment ou pas, pour de nombreuses élites aux Comores et dans la plupart des pays islamisés, c’était une manière de s’illustrer et ça reste une manière de se donner un statut social. Lors des repas auxquels j’étais invitée avec mes parents, j’ai été marquée par les joutes oratoires à coup de versets coraniques. C’était inévitable et de préférence en arabe. C’est une façon d’exister aux yeux de la société.

Il peut arriver que lors d’une de ces joutes oratoires dans les mosquées, un homme qui estime qu’il a été insulté enlève son turban, sa djuba (long manteau) et qu’il dise : « Nous nous sommes affrontés sur le plan religieux, maintenant confronte-moi sur le plan de la tradition ! » Il y a eu tellement de mélanges et de déplacements que l’on ne sait plus sur quel sol on se tient. Ce dernier est changeant, mouvant, et l’on se crée alors des couches de statut, de classe sociale, d’identité, pour se donner de la contenance. La religion, la maîtrise du Coran, de ses phrases, tout cela fait partie de la stratégie de survie sociale.

Et cette foi devient-elle sincère ?

Oui, au point qu’aux Comores comme dans d’autres pays islamisés, on apprend le Coran sans en connaître la signification. Ce qui est beau et fascinant, c’est de pouvoir vivre une expérience cathartique en lisant un texte que l’on ne comprend pas, mais que l’on « ressent ». Cela peut conduire à une foi sincère, une dévotion entière à la cause.

J’ai envie de réhabiliter la citoyenne inférieure

Plusiers de vos personnages remettent en cause l’interprétation masculine de certains versets du Coran. Voulez-vous rendre la place des femmes dans la religion musulmane ?

C’est avant tout une volonté de restaurer l’image de la servante fourbe, bête et méchante que véhiculent certains contes de mon enfance. J’ai envie de réhabiliter la citoyenne inférieure. Aujourd’hui encore, il existe des villages d’esclaves affranchis qui ne disent plus leur nom, dont le chef peut proposer ceci à un visiteur venu de la « ville maîtresse » : « J’ai 30 enfants, en veux-tu une pour te servir chez toi ? »

Pour lui, c’est un honneur de proposer cela. Ces servantes sont perçues comme idiotes, dépourvues de toute émotion, de toute ambition, de toute velléité de liberté. Je ne voulais pas les rendre victimes, mais au contraire montrer qu’elles savent très bien ce qu’elles sont en train de vivre. Elles l’analysent, ironisent, c’est juste qu’elles ne savent pas quoi faire pour en sortir.

Le Fundi, le maître de Gaillard, est un personnage ambigu qui transmet à la fois les messages religieux qui véhiculent la peur des femmes et le savoir pour les libérer. Pourquoi ?

C’est un paradoxe que j’ai observé chez beaucoup d’hommes. Ils sont tiraillés entre leur statut et leur sensibilité, ce qu’ils ont découvert. Si le Fundi s’autorisait à dire en public ce qu’il dit à ses servantes, ce serait un suicide social. En même temps, il a besoin de transmettre cette connaissance et ne peut s’empêcher de le faire parce qu’il aime ses élèves. Elles sont les fils qu’il n’a pas eus : leur apprendre ce qu’il sait constitue une forme de revanche.

Fille d’un érudit de la religion, j’ai moi-même vécu ce paradoxe. Lors de débats parfois houleux, mon père me disait : « Pour certaines connaissances, je ne peux pas passer cette porte, c’est à toi d’aller au-delà. » Il prenait pour exemple l’ascension céleste du prophète Mohamed, accompagné de l’ange Gabriel. Ils traversent les cieux jusqu’au septième ciel et une fois arrivés, il y a un portail et l’ange Gabriel dit : « Je ne peux pas aller au-delà. »

Je cite l’un de vos personnages : « Ils sont sur le point de donner à mon message la même portée qu’une loi, et cela le tuerait définitivement. » Le dogme tue-t-il le message religieux ?

Toutes les religions, toutes les spiritualités se ressemblent sur beaucoup de points. Elles tentent de répondre à cette question : comment vivre ensemble avec nos différences, notre vulnérabilité en tant qu’espèce ? Ces vérités nous échappent. Le dogme est une tentative de les saisir, comme si l’on essayait de saisir le temps ou l’eau. C’est impossible car ces vérités sont amenées à voyager, à se métamorphoser. Quand on essaie de les saisir et de les enfermer, on crée quelque chose d’autre à partir de nos peurs, de nos convictions personnelles tirées de notre vécu.

Votre roman parle aussi de voyage à travers le temps, l’espace, il laisse place au mysticisme, à la réincarnation… Est-il d’inspiration soufie ?

Il y a du soufisme, de l’hindouisme et d’autres sources d’inspiration spirituelle. Le Coran est l’outil initial des personnages, le seul outil qu’ils possèdent ; il leur a ouvert la porte vers d’autres choses.

Au cours de mon cheminement avec Gaillard et Halima, je me suis autorisée à vivre d’autres expériences qui n’avaient rien à voir avec celles dans lesquelles j’ai été éduquée. J’ai adoré l’aventure : les emmener à travers l’espace, le temps, à travers des corps, d’autres matières, d’autres formes de vie. « Être à peu près tout », disait Arundhati Roy… Pour moi, il n’y a que la vie qui est vérité. On peut essayer de lui donner plein de définitions, de la saisir, mais finalement, ce que la vie nous offre, c’est elle-même.

Le feu du milieu de Touhfat Mouhtare, Le bruit du monde, 352 pages, 21 euros.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines