Racisme, sexisme, capitalisme… Quand le rap français fait du « sale »

Dans son essai « À qui profite le sale », la philosophe Benjamine Weill dresse un état des lieux d’un secteur musical lucratif et régulièrement taxé de sexisme, tout en s’interrogeant sur ceux qui en tirent vraiment profit.

Damso (ici lors du festival Solidays 2022, à Paris) résume bien les travers du rap français dans « Comment faire un tube ? » : “Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de putes.” © Benoit Durand/Hans Lucas via AFP.

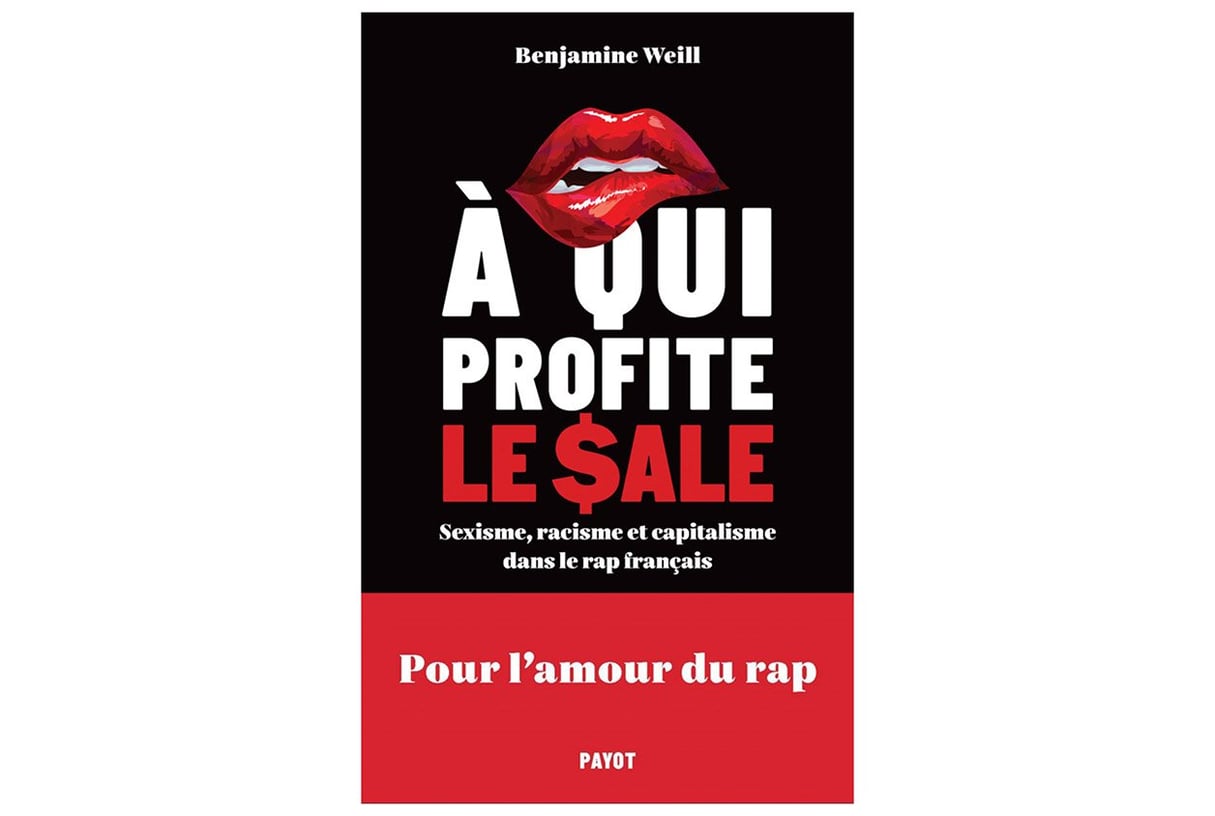

La couverture a priori racoleuse dit déjà beaucoup d’À qui profite le sale – Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français. Une bouche rouge vermillon se mordillant les lèvres, lesquelles écrasent à moitié la lettre « Q » de « qui » – mais aussi en clin d’œil à son équivalent phonétique. Le « S » de Sale, lui, emprunte le symbole de la devise américaine. Le tout inscrit en lettres capitales blanches et rouges sur fond noir, comme pour marquer la binarité d’un monde en noir et blanc gouverné par la violence et la passion. Le sale, donc.

Passé l’étude des codes couleur marketing, reste un ouvrage qui tente de déconstruire la perception d’un genre taxé de sexisme, véhiculant à travers ses textes et ses clips un imaginaire putophobe – « pute » est le terme le plus employé dans le rap français aujourd’hui, rappelle l’autrice –, où la femme est au mieux un accessoire, au pire un objet sexuel.

Un genre contestataire

La musique dite « urbaine », représentait 658 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, d’après le dernier rapport en date de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). Et depuis 2017, entre 9 et 11 albums de rap français se sont classés au top 20 des ventes de disques.

Éludant la question des chiffres, Benjamine Weill, philosophe de formation et passionnée de rap depuis son adolescence, ausculte dans son essai les rouages d’un genre qui rapporte gros, incarné majoritairement par des artistes non-blancs, et ceux d’un système pourtant piloté par une majorité blanche et masculine. La même qui est aussi la première à jeter l’opprobre sur une musique véhiculant des valeurs machistes et capitalistes.

Mais à qui profite le sale ? s’interroge celle qui a d’abord été biberonnée au hip-hop américain avant de découvrir la scène hexagonale au début des années 1990 avec les émissions de Sidney. Une époque qu’elle juge marquée par un élan contestataire, anti-colonial et, sinon féministe, inclusif. Elle rappelle ainsi l’importance de la communauté aux couleurs défendue par la France « Black-Blanc-Beur » d’alors, de celle aussi d’un groupe qui se veut mixte – avec la naissance des Ladie’s Night, première bande de filles à s’imposer dans le game en plein pendant l’ascension de NTM et l’émergence d’un genre incluant plusieurs disciplines (danse, musique, graff…) –, comme gage d’expressivité et d’émancipation dans une société française divisée entre la banlieue et la capitale.

« Le milieu hip-hop des années 1990 était un espace inclusif, de réflexion sur les notions d’émancipation et de stigmatisation, où afroféminisme et intersectionnalié étaient présents sans forcément être nommés, faute de références suffisantes à ce sujet. »

Avènement du capitalisme

C’est au tournant des années 2000 que l’autrice remarque un virage mainstream avec l’arrivée de Booba (en solo, après avoir débuté avec Lunatic en 1994), La Fouine ou encore de Rohff dans le rap game. « Le rap se fait bling-bling et donne à voir des femmes à moitié nues. […] Seule la figure de la mère est valorisée », indique Benjamine Weill.

Un tournant qui s’accompagne de l’avènement des radios commerciales dédiées au genre, comme Skyrock, alimentant ce nouvel imaginaire sexiste, la culture du clash et du rap game. « C’est dans cette vision commerciale et caricaturale de 2000 à aujourd’hui que le terreau rapologique devient de plus en plus glissant d’un point de vue féministe, souligne-t-elle. Damso le résume parfaitement dans le titre explicite Comment faire un tube ? : “Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de putes”. »

Les personnes minorées d’alors, rejetons des banlieues pauvres, ont pris le pouvoir en gagnant de l’argent et jouent le jeu du capital et de la culture dominante machiste. Pourtant, « les artistes restent en dehors des zones d’exercice de pouvoir comme la Sacem, où quasiment aucun [artiste] ne siège alors même que [ce sont les principaux intéressés]. Le capital culturel, c’est ça aussi : connaître le système jusque dans ses moindres recoins », écrit l’autrice, accusant ainsi « les non-blancs de jouer le jeu de la blanchité quand le libéralisme (la moula) devient le maître […] ». Et de s’interroger : « Le rappeur ne joue-t-il pas le rôle de chien de garde dans un système qui le méprise ? »

Préjugés classistes et racistes

Pour Benjamine Weill, le rap est un objet intersectionnel croisant en son sein sexisme et racisme noué autour du capitalisme. Si elle ne passe pas sous silence les affaires de violences sexistes et sexuelles qui ont émergé dans le rap suite au mouvement MeToo sous le mot-dièse #meetoomusique, l’autrice dénonce un acharnement et une stigmatisation médiatique à l’encontre d’une seule et même scène, épargnant au passage les autres genres plus nobles, comme le jazz, ou plus blancs, comme le rock, pourtant concernés par ces phénomènes.

« Fétichiser le rap, c’est le résumer à une de ses parties (le sale). Cette fétichisation justifie la condescendance médiatique », déplore-t-elle avant de citer la politologue, militante féministe et décoloniale Françoise Vergès : « Le fait que le rap est né dans les communautés noires, qu’il a été représenté publiquement par des hommes noirs et des Arabes n’a-t-il pas influencé la manière dont ce féminisme [blanc et bourgeois] le perçoit comme sexiste par nature ? »

Benjamine Weill replace ainsi au centre de son analyse les questions classistes et racistes qui émanent des perceptions dominantes. En témoigne un épisode qui a fait couler beaucoup d’encre, lorsque la chanteuse française Lou Doillon a remis en cause la libération sexuelle de la rappeuse africaine-américaine Nicki Minaj, coutumière des tenues sexy et des danses lascives, qui faisait selon elle « honte au féminisme ». Un « combo de slutshaming (sexisme qui consiste à déconsidérer une femme qui assume sa sexualité) et de racisme, cette injonction à rester sobre ne s’adresse qu’aux femmes racisées ».

Émancipation et indépendance

Pourtant, les femmes noires dans le rap français comme américain sont celles qui déclament souvent haut et fort des proses émancipatrices, qu’elles soient anticoloniales – comme avec Casey, dès 2008, dans Nos histoires (« Ils ont battu des nègres, violé des négresses, donc nos plaies sont grosses et mon crâne endosse ») –, sexuelles avec les rappeuses féministes « pro sexe », gage de reprise de pouvoir, ou, plus récemment, de genre – avec les nouvelles figures du rap féminin fluide et queer comme Lala &ce ou Meryl, lesbiennes revendiquées, qui « brouillent les lignes de la sexualité et s’autorisent à parler des violences masculines dans leurs morceaux ».

Du côté des hommes, des chefs de file de l’anti-rap game comme le Gabonais Benjamin Epps prennent à rebours l’imaginaire du voyou « en y amenant un peu d’humour et d’autodérision », note la philosophe. Autant de nouveaux artistes publiés sur des labels indépendants représentant un « terreau de la résistance » à la culture du sale.

À qui profite le sale. © © Editions Payot

À qui profite le sale – Sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français, de Benjamine Weill, éditions Payot, 20,50 euros, 318 pages

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines