Abd al Malik : « La France est toujours cette terre d’accueil qu’elle a été, et elle le sera toujours »

Le rappeur, auteur, compositeur, cinéaste rend hommage dans son livre « Juliette » à la chanteuse française Juliette Gréco. Et prêche, avec une ferveur intacte, le dialogue et le vivre-ensemble.

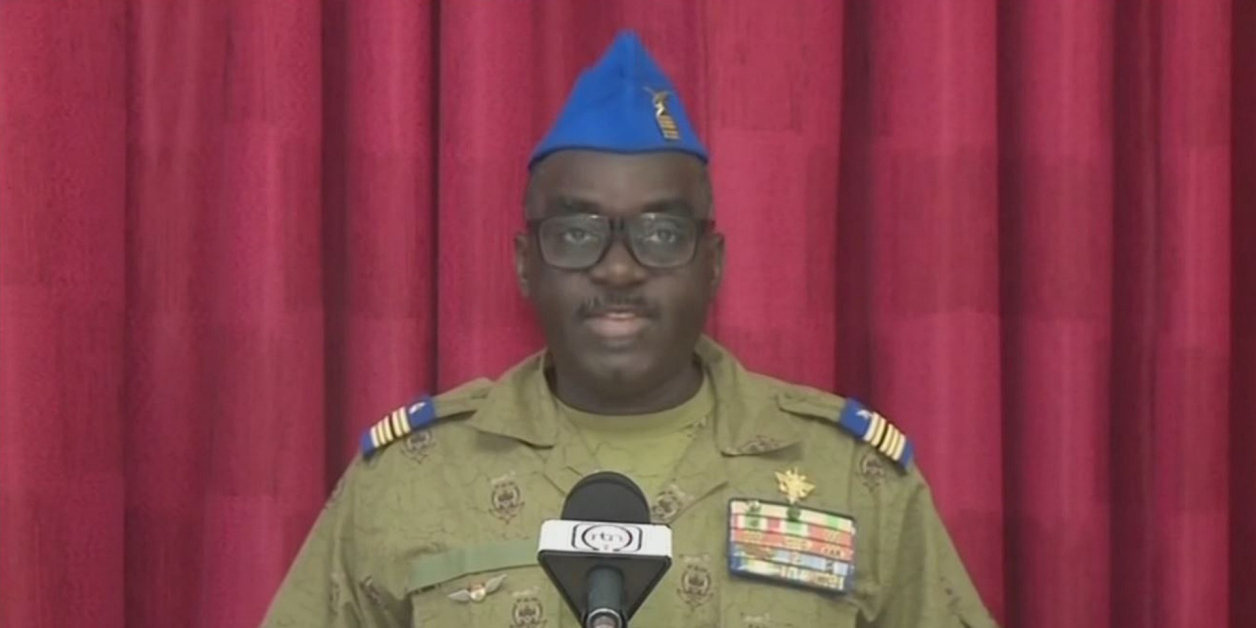

Abd Al Malik à Paris, le 5 septembre 2023. © David Niviere/ABACA

En 2004, Abd al Malik sort à la fois son premier album solo, Le Face à face des cœurs et son premier livre, Qu’Allah bénisse la France, dont l’adaptation au cinéma, dix ans plus tard, est nommée aux César, dans la catégorie de la meilleure première œuvre de fiction. Il mène ainsi de front plusieurs carrières, dans la musique, dans le cinéma et dans la littérature, avec des romans, des essais, des textes poétiques, une pièce de théâtre…

Éclectique et prolifique, l’auteur compositeur français, né en 1975, triomphe en 2006 avec Gibraltar, lauréat d’une Victoire de la musique et immense succès commercial. Parmi les collaborations prestigieuses de cet album : Gérard Jouannest, le pianiste de Jacques Brel, qui est aussi le mari de Juliette Gréco. La rencontre entre la chanteuse et le chanteur est un choc artistique et humain.

Trois ans après la mort de ce monstre sacré de la musique française, celui qui était devenu son ami évoque sa mémoire dans Juliette, avec un « langage de cœur à cœur », selon Abd al Malik, qui l’a accompagnée jusqu’au bout dans sa villa de Ramatuelle. Son onzième livre est un hommage à une femme, et aux femmes. Un texte inclassable entre biographie, récit, roman et poésie, et une ode à l’amour d’un humaniste qui prêche inlassablement le dialogue et le vivre-ensemble dans une société fracturée.

Jeune Afrique : Comment vous est venue l’idée d’écrire sur Juliette Gréco ?

Abd Al Malik : Quand Juliette est partie, beaucoup de personnes m’ont conseillé d’écrire sur elle, étant donné notre relation particulière. Mais la tristesse a pris le pas sur l’inspiration. Puis, il y a un ou deux ans, je suis parti à Ramatuelle, où elle vivait. C’était la première fois que j’y allais sans qu’elle y soit. Dans le train du retour, j’ai été saisi par des émotions fortes, comme si elle me visitait. Le soir, je me suis mis à écrire le texte. Retourner dans cet endroit, où l’on avait tellement partagé, où l’on avait eu de si belles discussions, où l’on avait fait de la musique, cela a ravivé quelque chose de puissant et j’ai fini Juliette en trois jours et trois nuits. J’étais comme habité.

Dans certains chapitres, vous vous mettez dans sa peau. Est-ce que cela a été difficile ?

Il faut comprendre que notre lien était profond : je la comprenais, elle me comprenait. Parler d’elle à la première personne a été naturel parce que je parle de quelqu’un que je connaissais de cœur à cœur.

Je vous cite : « Et ce sont bien tes encouragements et ta perpétuelle sollicitude qui ont dessillé mon existence poétique. » Aviez-vous besoin de son regard pour vous assumer comme poète ?

Je pense qu’on a tous besoin d’un regard bienveillant pour s’assumer en tant qu’être tout court. Ma démarche, mon ambition ont toujours été poétiques. Le fait que Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, l’incarnation de la poésie et de l’inspiration, reconnaisse, aime et encourage mon travail a été une forme d’adoubement qui m’a permis de m’assumer totalement en tant qu’artiste-poète.

Je vous cite à nouveau : « Le hip-hop, comme l’existentialisme pour la génération de Juliette, a répondu à nombre de nos questionnements, de notre spleen et de nos frustrations adolescentes. » Pourquoi « le hip-hop est un existentialisme » ?

Pour faire court, la philosophie existentialiste énonce que l’existence précède l’essence. Dans le hip-hop et dans les quartiers populaires, l’important, ce n’était pas tant qui nous étions mais comment nous vivions : notre rapport aux autres, notre rapport à la police, aux enseignants, à nos parents. En ce sens, c’est un existentialisme. J’évoque « nos frustrations adolescentes » parce qu’avec le temps, on comprend qu’il faut prendre en considération non seulement notre existence mais aussi qui nous sommes, et qu’il faut trouver un équilibre entre les deux.

J’emploie « racisé » à dessein pour montrer que la langue évolue. Utiliser ce terme polémique, c’est s’inscrire dans un débat philosophique et intellectuel constructif

Vous rapprochez Juliette Gréco d’une personnalité soufie, Rabi’a al Adawiyya, apparemment à l’opposé d’elle mais liée par le désir éperdu de liberté. Pouvez-nous nous parler de ce qui les rapproche ?

Ce qui les rapproche, c’est la liberté que l’on est obligé de connecter à l’amour avec un grand A. Ces deux femmes adorent le Dieu amour, qui revêt pour elles des visages différents. Ces idées de liberté et d’amour sont consubstantielles, chacune l’actualise à sa manière, dans son contexte, dans son époque, dans sa culture, mais au fond, ce ne sont que des formes. Qu’importe les époques, le vêtement extérieur, le contexte socio-culturel, ce qui compte, c’est le rapport qu’on a avec ces notions qui enrichissent notre individu.

J’ai aussi voulu dire que dans une époque qui a la prétention de parler le langage universel, il faut célébrer des figures qui l’incarnent. Et le langage universel est forcément articulé par la liberté et par l’amour. Juliette Gréco et Rabi’a al Adawiyya, aux deux extrêmes, incarnent ces deux notions et en cela, elles sont liées.

C’est un livre sur une femme, Juliette Gréco, mais aussi « à toutes les femmes ». Vous définiriez-vous comme féministe ?

Totalement. Mais je vais au-delà d’une démarche féministe au sens militant. Juliette vise à magnifier les femmes, ce qu’elles sont. Ce n’est pas par flagornerie que j’écris que la femme est supérieure à l’homme. J’ai été élevé par des femmes et j’ai bien vu qu’elles sont plus fortes que les hommes. Je ne parle pas de force physique mais de résilience, d’adaptation, de capacité à s’assumer pleinement et à combattre tous les préjugés.

En parlant de Juliette Gréco, vous parlez aussi de vous : « Les lointains souvenirs de ma mère nettoyant à grandes eaux (de Javel) notre petit appartement HLM rue des Eyzies […] de ma jeunesse pauvre, délinquante et racisée ; je savais que ma terre ici – qui n’était pourtant pas celle de mes ancêtres – avait accepté, elle, avec joie et depuis longtemps, de me voir fleurir aussi naturellement que n’importe quel Blanc. » Pensez-vous que la France soit encore une terre d’accueil ?

Bien sûr, la France est toujours cette terre d’accueil qu’elle a été, et je pense qu’elle le sera toujours. Le fait de parler une langue structure l’imaginaire, l’être au monde. La langue française s’est construite en s’enrichissant d’autres langues, d’une littérature qui était d’ici et qui venait d’ailleurs. Elle est habitée par cet ailleurs. L’accueil premier se situe dans la langue, qui invite à l’universel, à l’acceptation de l’autre dans la différence et en cela, les gens de l’écrit, les artistes, les poètes, les poétesses, sont ceux qui disent le plus justement ce qu’est la France, plus que les politiques qui cèdent à des agendas ou à des pensées extrêmes.

Comprenez-vous que le terme « racisé » fasse débat ?

Tous les termes méritent d’être débattus. On doit réfléchir, philosopher sur tous les mots. J’emploie « racisé » à dessein pour montrer que la langue évolue. Tout s’origine dans la langue et autant les mots peuvent tuer, autant ils peuvent donner la vie. Utiliser ce terme polémique, c’est s’inscrire dans un débat philosophique et intellectuel constructif.

J’ai un mantra dans la vie, à la fois en tant qu’artiste et en tant qu’être humain et citoyen : préserver le patrimoine et cultiver la modernité

Un autre extrait de Juliette : « Je me souviens que dans les nuits chaudes de la cité […] Lorsque les nuits étaient longues et que l’acte délinquant hésitait à se muer en émeute légitime. » Dans votre chanson « Soldat de plomb », vous écriviez aussi « Sans oublier les histoires bêtes/ Un contrôle d’identité. On finit une balle dans la tête […] Alors ça finit en émeute/ En guerre rangée/ CRS casqués contre jeunes en meutes, enragés ». Quel regard portez-vous sur les émeutes consécutives à la mort de Nahel Merzouk à Nanterre ?

Quand les quartiers populaires brûlent, c’est la France qui brûle. Quand une problématique se pose dans ces quartiers, c’est l’âme de la France qui est touchée. Les quartiers populaires ne sont pas à côté de la République, ils sont dans la République. Les gens qui y habitent ne sont pas une communauté à part, ils font partie de la communauté nationale. Être français, ce n’est ni une couleur de peau ni un sexe ni une religion, c’est le fait d’adhérer à des valeurs, à une philosophie, à un être au monde et en ce sens, il n’y a pas des France, il n’y a qu’une seule France.

Des gens mettent de l’huile sur le feu, fracturent. On ne réfléchit plus en termes d’empathie, de dialogue mais en termes d’opposition et de guerre intestine liée à des problématiques identitaires. Il faudrait qu’on puisse débattre frontalement de ces problématiques d’identité et aussi d’éducation, des violences policières sans se dire que c’est s’extraire de ce qu’est la France. Au contraire, on a envie de participer à cette idée républicaine, à cette idée laïque. On doit être capable de comprendre que l’autre, que l’on croit différent de nous, c’est nous. C’est dans cette discussion qui doit pacifier que j’ai envie de m’inscrire.

À propos de fractures, que pensez-vous du débat sur la liberté né de la polémique sur l’interdiction du port de l’abaya dans les établissement scolaires ?

Je pense que c’est un problème mineur. Aujourd’hui en France, il y a des enfants harcelés qui se suicident, des classes surchargées dans les quartiers populaires, une éducation dont la qualité baisse chaque année, des jeunes qui ne savent plus lire ou qui lisent mal. Ce sont de vraies problématiques pédagogiques de fond. Je veux me concentrer sur l’état de l’école républicaine comme outil qui permet de transcender sa condition, qui nous permet de nous élever dans l’échelle sociale.

Dans Cités, une série que vous avez réalisée sur TiKToK, vous filmez une France « arc-en-ciel, unie », pour citer votre chanson « Soldat de plomb ». Est-ce une réalité, un rêve, une utopie ?

Toute société qui veut créer de l’harmonie se construit sur de l’utopie et des rêves mais l’idée est de rendre concrètes ces utopies et ces rêves. C’est pourquoi dans Cités, je mets en avant des auteurs et autrices qui ont écrit la société idéale dans laquelle on pourrait vivre tous ensemble. Pour moi, c’est une erreur d’attendre du politique, qui est un gestionnaire, qu’il réalise cette société. Étymologiquement, démocratie signifie « le pouvoir du peuple », pas le pouvoir des politiques.

Le plus grand danger, c’est de déléguer sa vie, son destin aux politiques, alors qu’en réalité, c’est à nous, femmes, hommes, citoyennes, citoyens, d’avancer ensemble, d’être force de proposition et ensuite, les politiques feront en sorte que les choses se réalisent sur le terrain. Il faut que l’on continue à être des gens responsables, concrets et aussi des rêveurs, des utopistes pour que l’harmonie et la beauté adviennent.

Au début de votre livre, vous rappelez l’origine arabe du nom Ramatuelle et, par ailleurs, vous racontez un épisode où Juliette Gréco se réfugie chez Hélène Duc, sa professeure de littérature à Bergerac. Est-ce que ce sont des façons de rappeler les origines multiculturelles de la France, et que les périodes sombres de son histoire permet d’avoir un rapport plus apaisé à son identité ?

J’ai un mantra dans la vie, à la fois en tant qu’artiste et en tant qu’être humain et citoyen : préserver le patrimoine et cultiver la modernité. Je pense que le devoir de mémoire est essentiel pour que les horreurs ne se reproduisent plus. Ce qui est oublié est voué à se reproduire donc c’est important de se souvenir : de la Shoah, de l’esclavagisme, des différentes guerres fratricides dans l’Histoire. Il est fondamental de travailler pour la mémoire mais aussi pour cultiver positivement le vivre-ensemble. On doit marcher sur ces deux jambes si on a envie d’être en paix avec soi, avec les autres et avec le monde.

Juliette, d’Abd al Malik, éd. Robert Laffont, 133 p., 18 €

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Esclavage : en Guadeloupe, un nouveau souffle pour le Mémorial ACTe ?

- Fally Ipupa : « Dans l’est de la RDC, on peut parler de massacres, de génocide »

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- Janis Otsiemi et la cour de « Sa Majesté Oligui Nguema »

- Francophonie : où parle-t-on le plus français en Afrique ?