En 1595, à São Tomé, le roi Amador mène les esclaves à la révolte

Non, les esclaves n’étaient pas des victimes passives !

À l’occasion de l’exposition de Raphaël Barontini au Panthéon, Jeune Afrique vous propose une série historique sur les plus importantes révoltes d’esclaves à travers le monde depuis le IXe siècle.

LES GRANDES RÉVOLTES D’ESCLAVES (2/8) – Sur São Tomé-et-Principe, tous les 4 janvier sont chômés depuis 2005. Ce jour-là, le pays honore la mémoire d’Amador Vieira, qui prit la tête d’une révolte d’esclaves en 1595 et se donna le titre de « Roi Amador » avant d’être sauvagement exécuté par les colons. Si celui-ci apparaît sur les billets de 5 000 dobras et si une statue en sa mémoire a été inaugurée par le secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, en 2004, ce ne sont là que des vues d’artiste : le vrai visage du rebelle n’est aujourd’hui connu de personne… Et son histoire, celle d’une des premières révoltes contre l’esclavage sur le continent, ne l’est guère plus.

Quand São Tome-et-Principe acquiert son indépendance vis-à-vis du Portugal, le 12 juillet 1975, c’est à presque 500 ans d’occupation que le pays met fin. Comme le signale l’historien Gerhard Seibert dans un texte très complet sur la révolte de 1595, c’est dès 1976 que le roi Amador apparaît sur les billets de banque en dobras qui remplacent ceux en escudos santoméens. Dans un manuel scolaire produit à la même époque par Cuba (Organização dos Pioneiros de São Tome e Príncipe), Amador est présenté comme l’un des pionniers des luttes de libération. Il y est dit qu’il « libéra une grande partie du territoire national et, le 13 juillet 1595, fut proclamé roi ».

Criminels déportés et enfants juifs

C’est en 1471 que les navigateurs portugais mettent pour la première fois le pied sur l’île de 964 km2 apparemment inhabitée. Une dizaine d’années plus tard, celle-ci acquiert pour eux une importance stratégique avec la construction du fort São Jorge da Mina, connu aujourd’hui sous le nom d’Elmina (Côte de l’or, actuel Ghana), qui devient l’un des centres majeurs de la traite des esclaves. Les Portugais, qui atteignent le fleuve Congo en 1483 et développent leur empire, entendent faire de São Tomé-et-Principe à la fois une colonie de peuplement, un port permettant à leurs navires de faire relâche et une zone de production sucrière.

Plusieurs tentatives de colonisation, dans les années 1480, échouent en raison du climat tropical, des maladies et du manque de nourriture. La première colonie solide est établie par Álvaro da Caminha entre 1493 et 1499, dans le nord-ouest de l’île. À partir de 1522, l’île est propriété de la couronne portugaise et est dirigée par un gouverneur. Les premiers habitants en provenance d’Europe sont essentiellement des criminels déportés et des enfants juifs enlevés à leurs parents réfugiés au Portugal après avoir fui l’Espagne en 1492.

Unions mixtes autorisées

Bien entendu, dès le début de cette colonisation, les colons importent des esclaves africains pour effectuer les tâches les plus pénibles. Ils se fournissent au royaume du Bénin, à celui du Kongo et en Angola. « Sous Caminha, écrit Seibert, chaque colon recevait un homme et une femme esclave pour travailler avec lui, et chaque groupe de cinq enfants juifs recevait aussi un couple d’esclave pour prendre soin d’eux ». Alors qu’à Elmina et Arguim (au large des côtes de Mauritanie), les Portugais interdisent les unions mixtes, ils les autorisent à São Tomé-et-Principe, comme au Cap Vert. C’est une stratégie économique : les maladies tropicales déciment les Blancs et il faut assurer le maintien de la colonie.

Dès le début du XVIe siècle, les femmes africaines des premiers colons sont affranchies (décret royal de 1515) ainsi que les esclaves arrivés avec eux (1517). Ainsi naît une population d’Africains libres, les « Forros ». Mieux, les métis, alors appelés « mulâtres », peuvent obtenir des emplois de fonctionnaires, voter et siéger au conseil municipal pour peu qu’ils soient propriétaires et mariés. En 1534, le pape Paul III crée un diocèse à São Tomé, le second en Afrique après celui de Ribeira Grande, au Cap Vert. Entre le gouverneur, les propriétaires de plantations et l’évêque, les luttes de pouvoir sont fréquentes et entraînent une considérable instabilité politique sur l’île.

Boom de la production de sucre

Évidemment, la traite des esclaves constitue, en ce début de XVIe siècle, la principale activité économique de l’île. Capturés ou achetés sur le continent, les Africains sont employés sur l’île mais aussi exportés vers le Portugal ou vers Elmina. Autour de l’année 1525, ils commencent à être envoyés vers l’Amérique latine, dans les Caraïbes et au Brésil. Sur São Tomé, les captifs sont d’abord utilisés pour la production de nourriture (maïs, manioc, bananes, pommes de terre, etc.) mais très vite, ils vont aussi être employés à la production de sucre. Selon Robert Garfield (A History of São Tome Island 1470-1655. The Key to Guinea, Mellen Research University Press, 1992), cité par Seibert, le nombre total d’esclaves durant le boom du sucre atteindrait entre 9 000 et 12 000 âmes.

En 1517, l’île compte deux fabriques sucrières. En 1595, il y en a désormais 85. Les plantations qui alimentent ces fabriques sont concentrées dans les plaines du nord de l’île, entre Ponta Figo et Santana. Ailleurs règne la forêt tropicale, dense et difficilement accessible.

Des habitants de São Tomé e Príncipe célèbrent les 25 ans d'indépendance de leur archipel, en 2000. © PAULO NOVAIS/LUSA via AFP

La plupart des plantations, où peuvent travailler jusqu’à 400 esclaves, appartiennent à des nobles portugais, à des colons ou à l’Église catholique. Barricadés derrière des palissades, certains propriétaires disposent de leur propre milice d’esclaves et exercent sur leur petit monde une cruelle autorité. Comme partout où a existé l’esclavage, nombreux sont les esclaves qui rêvent de fuir – et certains tentent le tout pour le tout en rejoignant les zones forestières de l’île. Les caches de ces « marrons » sont alors connues sous le nom de « mocambos » et dès 1533, ils sont pourchassés par les autorités locales, qui mènent contre eux une « guerra do mato » (guerre de brousse).

Communautés marrons

« C’est durant le boom du sucre que le marronnage se développe le plus, au milieu du XVIe siècle, alors que le nombre d’esclaves dans les plantations a significativement augmenté, écrit Gerhard Seibert. En 1574, des esclaves marrons du mocambo ont attaqué la ville de São Tomé mais ont été repoussés par les colons. Des plantations plus isolées ont dû être abandonnées en raison de leurs fréquentes attaques. En dépit de leurs interventions militaires, les colons n’ont pas réussi à réoccuper les parties sud et ouest de São Tomé, demeurées peu sûres en raison de la proximité des communautés marrons. « Seibert précise par ailleurs que les communautés marrons de São Tomé-et-Principe ont d’abord été appelées « Angolas » et « Angolis », au XVIIIe siècle avant de gagner le nom d’ « Angolars » au XIXe siècle.

En 1595, l’industrie du sucre est en déclin dans l’île, concurrencée notamment par le Brésil qui propose un produit de meilleure qualité. En outre, les tensions politiques sont à leur comble entre l’évêque catholique Francisco de Villanova et le gouverneur Fernando de Menezes. La querelle, autour d’une question d’héritage et de propriété, s’aggrave au point que l’évêque excommunie le gouverneur en août 1594… mais doit ensuite fuir vers Lisbonne, craignant pour sa vie !

Sources portugaises

« En conséquence, l’autorité même du gouverneur fut remise en question par le conseil municipal, écrit Gerhard Seibert. Amador saisit l’occasion des divisions politiques à l’intérieur de la colonie. Le plus ancien compte rendu du soulèvement, titré Relatione uenuta dall’Isola di S. Tomé, n’est pas daté. Possiblement écrit par un prêtre italien de São Tomé, il est conservé dans les archives secrètes du Vatican. Le second rapport sur la révolte est inclus dans le manuscrit Relação do Descobrimento da Ilha de São Tomé achevé en 1734 par Manuel do Rosario Pinto (1669-1738 ?), un prêtre noir local qui devint doyen du siège de São Tomé. » Ce sont ces deux textes qui permettent de se faire une idée précise de ce qu’il se passe en ces journées de juillet 1595. Mais comme le précise Izequiel Batista de Sousa, auteur de São Tomé-et-principe de 1485 à 1755 : une société coloniale, du blanc au noir (L’Harmattan, 2008) : « La documentation qui existe est essentiellement portugaise et c’est important de le préciser. Les recherches archéologiques n’ont pas encore été menées. »

Vin de palme du calice sacré

Tout commence le 9 juillet 1595 quand, pour une raison non documentée, des esclaves créoles pénètrent dans la petite église paroissiale de Trindade et y tuent les Blancs qui assistent à la messe. Ces esclaves sont conduits par Amador, qui appartient à Bernardo Vieira, Lázaro, qui appartient à Bernardo Coehlo, et Domingos Preto, qui appartient à Afonso Rodrigues. Après ces premiers meurtres, Amador boit le vin de palme contenu dans le calice sacré et ordonne l’exécution du prêtre Matias Luís. Conduit à l’extérieur par un rebelle volontaire nommé Álvaro, l’homme de Dieu est relâché… « Bien que mineur, cet incident qui tend à diminuer l’autorité d’Amador démontre une certaine discordance et un malaise au sein du mouvement. Les méthodes sanguinaires du roi ne semblent pas, par la suite, avoir l’assentiment de tous. Cette discordance va s’amplifier avec le temps et les désaveux sur les méthodes provoquent dans premier temps des gestes de désobéissance qui, plus tard, s’achèvent par des abandons allant jusqu’à la trahison », précise Izequiel Batista de Sousa.

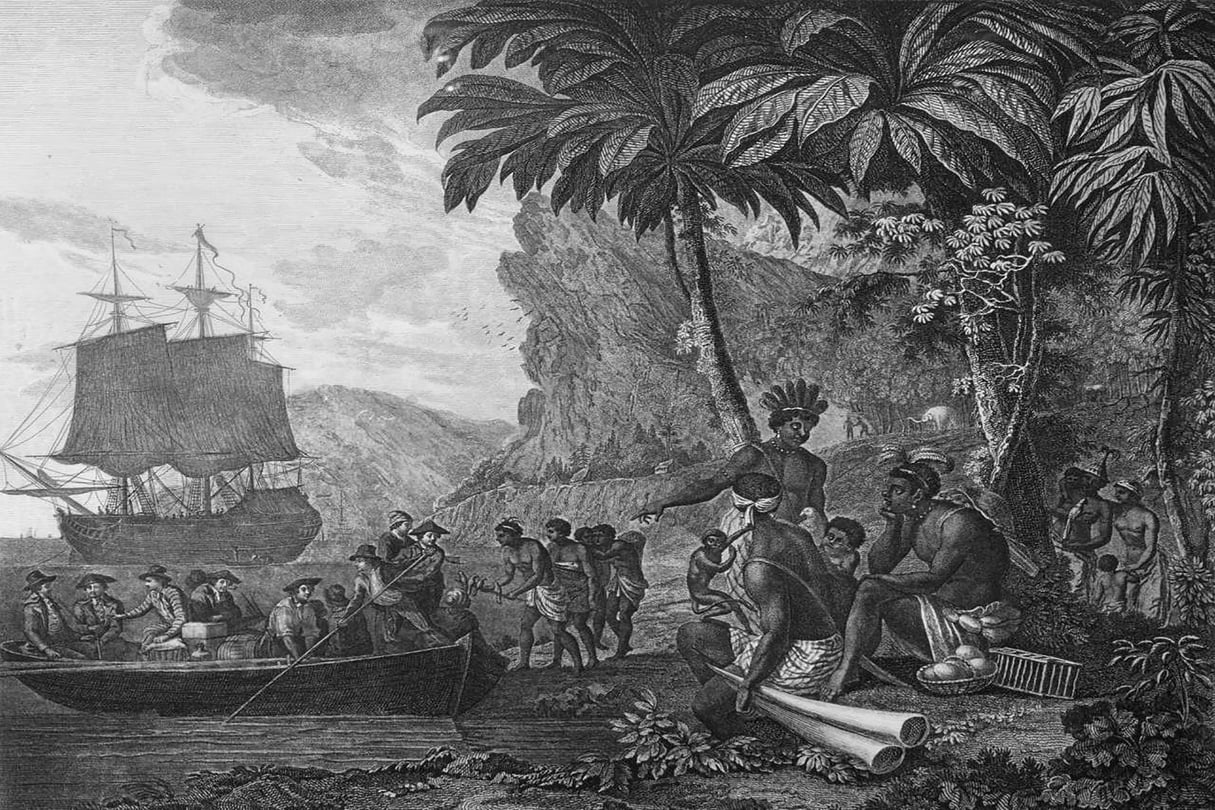

Arrivée d'Européens en Afrique à la recherche d'or et d'esclaves, gravure de Nicolas Colbert d'après Amédée Frerot, 1795, musée d'Acquitaine, Bordeaux. © Manuel Cohen

Après ce premier acte, les esclaves gagnent la plantation de Pedro Álvares Freire et le mettent à mort. Ils épargnent sa femme et sa belle-mère mais brûle sa maison et sa fabrique sucrière avec son corps à l’intérieur. En deux jours, la révolte prend de l’ampleur. Le 11 juillet, en divers points de l’île, les esclaves brûlent des plantations et détruisent 15 fabriques. Le gouverneur envoie des hommes armés mais, informés par un espion, les révoltés attaquent directement la ville, tuant trois Blancs et s’emparant de vêtements avant de battre en retraite. Le lendemain, leur colère n’a pas décru et ils poursuivent leurs exactions en détruisant quelque 30 fabriques. Désormais, Amador est à la tête d’une petite armée de 2 000 hommes. Le 14 juillet, il se proclame Roi de São Tomé et organise son armée en quatre unités de combat. En face, les colons et mulâtres autrefois désunis font désormais cause commune contre l’esclave rebelle et les siens. Amador entend prendre la ville par ses quatre entrées principales. Lazaro attaque par la rue Santo António, Cristóvão par Mato do Bois, Andre Gomes Garcia par Conceição et Domingos Preto par São João. Environ 800 esclaves participent au combat mais, moins bien armés, ils sont repoussés. Trois cents d’entre eux sont tués alors qu’ils ne font, du côté des colons, que trois ou quatre victimes.

Cinq mille hommes révoltés

Une dizaine de jours plus tard, le 23 juillet, informée par un espion, la milice des colons se rend dans la région d’Água Grande pour essayer d’y débusquer des rebelles. Prévenus par les cris de l’un des leurs, les esclaves sont réveillés en sursaut et affrontent les colons. Leur caporal, le Comte Silvestre, ancien esclave créole de la plantation de Rui Dias, est tué et ils doivent prendre la fuite. Apprenant la nouvelle, Amador fou de rage entend bien venger les siens en lançant une armée de 5 000 hommes contre la ville. Il met son projet à exécution le 28 juillet : après avoir fait halte derrière l’église de Santo António, Amador attaque par la rue Madre Deus tandis que ses lieutenants, Cristóvão, Adão et Domingos Preto entrent par Praia Pequena, Campos do Bois, São João… où ils tombent sur des colons bien préparés, protégés par des tranchées et des pièces d’artillerie.

Les combats durent environ quatre heures, dans toute la ville. Deux cents esclaves tombent, Lazaro est blessé, Adão est capturé et pendu. L’armée des colons ne perd qu’un homme, qui plus est un jeune esclave, et emmenée par le capitaine Cristóvão de Aguiar, elle se lance à la poursuite des rebelles dans les terres.

Pendu et écartelé

« Le 29 juillet, les esclaves qui s’étaient enfuis commencèrent à revenir en ville et à solliciter la clémence des autorités, laissant Amador seul et isolé, écrit Seibert. Sans pouvoir et sans soldats, Amador chercha refuge dans l’intérieur de l’île. Il fut cependant trahi par l’un des siens et capturé. Le 14 août 1595, Amador fut pendu, écartelé et ses restes publiquement exposés en quatre endroits différents. » Ses lieutenants furent eux aussi pendus, certains après avoir eu les mains tranchées. Seule consolation, les rebelles avaient réussi à détruire plus de 60 fabriques sucrières et il n’en restait plus qu’une vingtaine en état de fonctionner dans l’île… L’industrie du sucre ne retrouvera une petite forme que bien des années plus tard et sera remplacée par la culture du café, en 1787, et du cacao, en 1820. Le Portugal n’abolira l’esclavage qu’en 1875.

Roi des Angolars ?

Si Amador est célébré le 4 janvier, alors que sa mort daterait plutôt du 14 août, c’est parce qu’un livre de l’historien Raimundo José da Cunha Matos (1776-1839) paru en 1842 la situe au début de 1796. Le même Cunha Matos reprend à son compte l’histoire – ou la légende, selon les points de vue – d’une communauté d’Africains libres établi sur l’île vers 1540 après le naufrage d’un navire négrier : les Angolars. Gerhard Seibert souligne que certains historiens portugais, en particulier le géographe Francisco Tenreiro (1921-1963), ont fait d’Amador le chef des Angolars, de manière à mettre en doute l’existence d’esclaves marrons fuyant leurs atroces conditions d’exploitation. « Niant l’existence de l’esclavage sur São Tomé, Tenreiro a réinventé l’histoire de l’île en transformant la révolte des esclaves de 1595 en une attaque menée par Amador, décrit comme le chef des Angolars, eux-mêmes présentés, pour les mêmes raisons, comme les descendants d’un bateau négrier. Le mythe d’un Amador roi des Angolars a dissimulé la véritable dimension de l’histoire d’Amador, chef d’une des plus grandes révoltes d’esclaves. »

Pour Izequiel Batista de Sousa, ce mythe ne tient pas non plus : « Je pense pour ma part qu’Amador n’était pas un Angolar, c’était à mon avis un esclave créole né dans la plantation, très intelligent, éduqué et qui savait peut-être lire. Son armée était organisée à la manière portugaise. » Reste que la version d’un Amador chef des Angolars, que l’on doit à un historien en phase avec l’idéologie coloniale du régime d’António de Oliveira Salazar, au Portugal, a, de nos jours encore, la vie dure – même à São Tomé-et-Principe.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Non, les esclaves n’étaient pas des victimes passives !

À l’occasion de l’exposition de Raphaël Barontini au Panthéon, Jeune Afrique vous propose une série historique sur les plus importantes révoltes d’esclaves à travers le monde depuis le IXe siècle.

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines