Colonisations, explorations, mondialisations… L’Histoire vue d’ailleurs

L’exposition « Une autre histoire du monde » au Mucem, à Marseille (France), offre l’occasion de se décentrer par rapport à l’historiographie occidentale.

« Une autre histoire du monde » au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille, jusqu’au 11 mars 2024. © Julie Cohen/Mucem

« Sortir de sa zone de confort » : à la mode ces dernières années, l’expression mise à toutes les sauces a fini par ressembler à un fade slogan marketing dépourvu de profondeur. Pourtant, elle convient particulièrement bien quand il s’agit d’évoquer l’exposition « Une autre histoire du monde » qui se tient au musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille (France), jusqu’au 11 mars 2024. Les trois commissaires qui ont planché sur sa réalisation – le géographe Fabrice Argounès, la conservatrice Camille Faucourt et l’historien Pierre Singaravélou – ont en effet cherché à déstabiliser les visiteurs, supposés être occidentaux, en les confrontant sans ménagement à d’autres façons de voir et de penser.

« Les espaces-temps du monde »

Ainsi, dès la première salle, « Les espaces-temps du monde », le ton est donné : il n’y a pas qu’une seule manière de concevoir la géographie, il n’y a pas qu’une seule manière de concevoir le temps. En exposant différents calendriers (luni-solaire du Tibet, zodiacal chinois, aztèque, amérindien, hébraïque…) et différentes cartes n’ayant rien à voir avec la projection de Mercator communément utilisée en Occident, les commissaires invitent à se décentrer. Non, le monde ne tourne pas autour du nombril de la déesse grecque Europe, comme certains aimeraient le croire ou comme d’autres le pensent sans forcément savoir qu’ils se trompent !

En Europe, on apprend avec l’idée que le vieux continent a toujours joué un rôle majeur, ce qui est faux. Notre ambition est donc de raconter l’Histoire en incluant le reste du monde.

« En 2018, les équipes du Mucem m’ont contacté pour monter un projet sur la question coloniale », explique Pierre Singaravélou, directeur de publication du monumental Colonisations. Notre histoire (Seuil, 2023). « En réponse, j’ai proposé un contre-projet intitulé “Une autre histoire du monde”, qui permettrait d’inverser et de décentrer notre regard. Parler de la colonisation, ce serait toujours notre regard sur la question. Et comme je venais de faire “Le Monde vu d’Asie” avec Fabrice Argounès, il y avait une logique à prolonger la réflexion. Notre point de départ a donc été la manière dont on apprend – toujours – l’histoire à l’école. C’est-à-dire en étudiant une succession de civilisations qui se suivent dans l’espace et dans le temps. Avec, en Europe, l’idée que le vieux continent a toujours joué un rôle majeur, ce qui n’est pourtant pas vrai. Notre ambition est donc immense : raconter l’Histoire en incluant le reste du monde. »

Avec une certaine ironie, deux tableaux sont présentés au début de l’exposition. Le premier est une œuvre d’Alexandre Véron-Bellecourt, peintre du XIXe siècle, titrée Allégorie à la gloire de Napoléon. Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne. On y voit la muse de l’Histoire, à côté d’un buste de l’empereur et d’une liste de réalisations napoléoniennes, faisant la leçon à des représentants stéréotypés de l’Afrique, de l’Asie, des Amériques… Le tableau peut certes passer pour un éloge béat de l’empereur corse – mais lesdits représentants des nations du monde n’ont pas vraiment l’air convaincu par le code civil ou la conquête de l’Égypte….

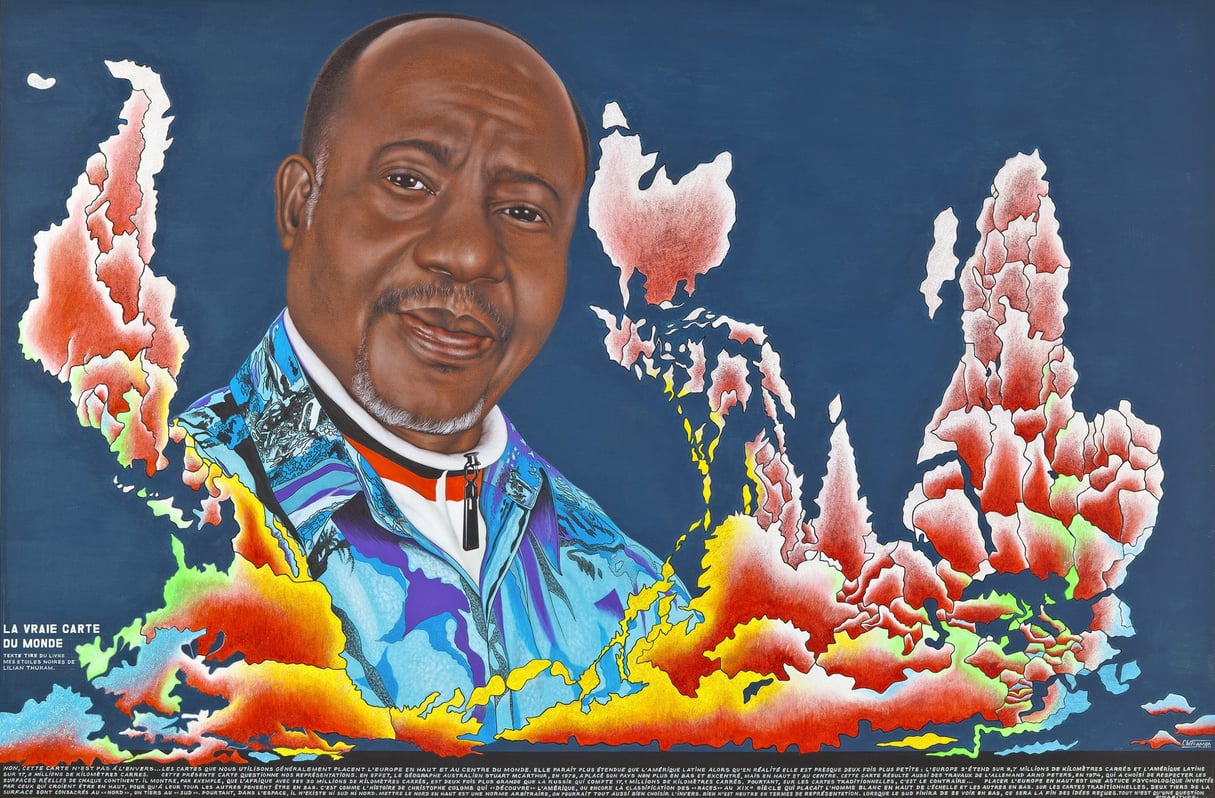

« La Vraie carte du monde » de Chéri Samba, 2011, acrylique et paillettes sur toile. © Florian Kleinefenn/Galerie Magnin

Non loin de là, un autre homme n’a pas vraiment non plus l’air convaincu de la supposée centralité européenne. Cet homme, c’est le peintre congolais Chéri Samba. Avec sa toile La Vraie carte du monde (2011), il se représente dans une projection de Mercator colorée, déformée et renversée : le sud se trouve désormais en haut et le nord, en bas.

Pulvériser les idées reçues

Nous voici prévenus et, dans les salles suivantes – « La multiplicité des explorations et des mondialisations », « Altérités plurielles », « Face au “vol de l’Histoire” », « réécritures contemporaines de l’Histoire » –, à travers plus de cent cinquante œuvres, installations ou objets (africains, américains, asiatiques, polynésiens), les commissaires s’attachent à pulvériser une à une certaines idées reçues.

L’histoire se transmettrait essentiellement par l’écriture et l’archive ? « Avant d’être consigné dans des livres, l’histoire se transmet de génération en génération par le biais des traditions orales », écrivent les commissaires, citant en exemple aussi bien les griots maliens que les chants et les danses du cycle manggatharra du nord de l’Australie.

La mondialisation que nous connaissons serait-elle unique, issue de la colonisation européenne ? « Aux XIIIe et XIVe siècles, la domination mongole de Gengis Khan et de ses successeurs s’étend de la péninsule coréenne à la mer Noire, sécurisant les routes terrestres et favorisant l’intensification des échanges, à l’échelle du continent eurasiatique, écrivent les commissaires. Aux XVe et XVIe siècles, le centre économique du Vieux Monde se situe non pas en Europe mais à la croisée des routes maritimes des épices, dans l’océan indien, interface commerciale depuis le Xe siècle entre l’Afrique, l’Asie et une Europe encore périphérique. »

Modèle dune pirogue à double balancier à voile de Nouvelle-Calédonie, appelée Vëkêkaré, datant de la fin du XIXe siècle. © Olivier Garcin

Les grands explorateurs s’appelleraient Fernand de Magellan, Christophe Colomb ou Vasco de Gama ? « À la fin du premier millénaire, les Polynésiens ont découvert et peuplé tout l’océan pacifique grâce à une révolution technique extraordinaire : l’invention de la double coque et du balancier qui permet de voyager sur de longues distances, soutient Singaravélou. En Europe, avec un certain mépris, on parle de barques ou de canoës, on n’emploie pas le terme de bateau. » Lesdits Polynésiens ont même « débarqué sur les côtes sud-ouest du continent américain bien avant Colomb et ont découvert au XIIIe siècle “l’île du nuage blanc” : la Nouvelle-Zélande ».

Grandes expéditions et faux cartographique

Les Européens auraient tendance à « exotiser » les autres peuples et à mystifier l’histoire ? Apparemment, ils ne sont pas les seuls : la représentation de Paris comme un grand port ouvert sur la mer dans Bankoku Meishu Zukushi no Uchi (« Comparaison des lieux célèbres dans le monde », Japon) laisse pour le moins songeur. Et si les sept grandes expéditions de Zheng He, amiral chinois musulman au service de la dynastie Ming « explorent entre 1405 et 1433 les routes maritimes jusqu’à la péninsule arabe et les côtes africaine », il n’en demeure pas moins que la carte dite de Liu Lang qui démontrerait que le fameux navigateur aurait mis les pieds en Amérique avant 1492 est très certainement… un faux cartographique.

Riche et labyrinthique, Une autre histoire du monde entraîne ses visiteurs de découvertes en découvertes, démontrant à travers œuvres et objets comment chaque peuple réécrit son passé pour nourrir son historiographie officielle – voire pour recouvrir d’un voile ce qu’il ne veut pas voir, reconnaître ou accepter. Plus classique, le chapitre sur le « vol de l’Histoire » revient sur la violence des captations coloniales qui, pour certaines, aboutirent à la destruction complète de certaines cultures…

Tout en évitant l’écueil du relativisme, l’exposition permet de prendre du recul, de s’ouvrir à d’autres horizons de pensée, et démontre que « l’histoire est faite de confrontations, d’hybridation et de métissages ». Dans l’une des salles, une vitrine a été laissée vide pour permettre à tout un chacun d’y passer la tête et de passer du statut de spectateur à celui d’objet regardé. Une expérience troublante qu’il conviendrait de faire plus souvent.

Représentation de la reine Victoria en habit officiel, avec de nombreuses décorations, et portant une couronne ajourée. Elle tient dans sa main gauche un éventail. Inscription à la base : « Native carving of Queen Victoria brought from Lagos, West Coast of Africa by R. M. Laycock. » © Patrick Gries, Vincent Chenet/musée du Quai-Branly – Jacques Chirac

« Une autre histoire du monde », Mucem, Marseille (France), jusqu’au 11 mars 2024

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines