Le XVIe siècle en Méditerranée : corsaires et barbaresques

Le XVIe siècle en Méditerranée : corsaires et barbaresques

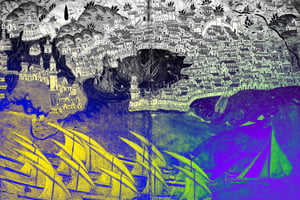

Alors que s’achève la Reconquista et que les lumières de la Renaissance commencent à éclairer l’Europe, c’est en Méditerranée que se déplace la lutte entre royaumes chrétiens et musulmans. Une épopée faite de grandes batailles, mais surtout de modestes coups de main.

Le XVIe siècle est, à bien des égards, un temps de bouleversements géopolitiques majeurs. L’Europe, électrisée par la Renaissance et la Reconquista, développe un autre rapport à la fois avec elle-même et avec le monde. L’heure est à l’expansion territoriale et ce sont les Portugais, suivis des Espagnols et des Italiens, qui mènent la danse sur les mers et les océans. La reconquête stratégique de la mer Méditerranée, longtemps aux mains des musulmans, s’amorce, tandis que les regards se tournent vers l’Atlantique et l’horizon américain.

Cette montée en force de l’Europe chrétienne provoque naturellement un bouleversement des équilibres mondiaux en général, et de ceux de la Méditerranée en particulier, où la dynamique chrétienne correspond au reflux musulman. Une date marque l’historiographie occidentale, celle de 1571 et de la bataille navale de Lépante (aujourd’hui Naupacte), située sur la côte occidentale de la Grèce, où la Sainte Ligue emporte une victoire éclatante sur les Ottomans. Ce triomphe marque le basculement du momentum militaire et sociétal du sud vers le nord. Mais si elle en est l’épisode le plus connu, Lépante ne symbolise pas à elle seule le conflit entre chrétienté et islam.

« C’est à la limite de deux bassins méditerranéens que se dérouleront les phases essentielles de la lutte : Djerba en 1560, Malte en 1565, Lépante en 1571, Tunis en 1573 et en 1574. La localisation géographique de ces champs de bataille ne manque pas de signification », confie l’historien français Fernand Braudel. En d’autres termes, il esquisse une ligne de front qui ne dit pas son nom, un choc des civilisations subreptice où l’Occident est sur l’offensive tandis que l’Orient est désormais sur la défensive.

Flibustiers et janissaires

Au début du XVIe siècle, l’Espagne de Charles Quint semble aux avant-postes de cette guerre ouverte contre les Arabes. Et l’épicentre de ce combat se trouve en Méditerranée occidentale. « Charles Quint intervient contre les barbaresques d’Afrique du Nord : il fait occuper Tlemcen en 1530 et Tunis en 1535, il vient bombarder et assiéger Alger, aux mains du corsaire Khayr al-Din, dit Barberousse », explique l’historien François Lebrun. Qui met le doigt sur l’un des phénomènes les plus énigmatiques du XVIe siècle : la flibuste. Les États islamiques du Maghreb, affaiblis de l’intérieur et sur le déclin à cause des divisions dynastiques, ne peuvent se confronter aux États chrétiens. Ce vide étatique est contre toute attente comblé par des corsaires.

Prudence tout de même, ils ne sont pas apparus ex nihilo. C’est bien la Sublime Porte, lorgnant sur les pays de l’Afrique du Nord, qui tire les ficelles. Les Barberousse sont des Turcs et, malgré leur installation à Tunis puis Alger, ils demeurent fidèles au sultan ottoman. « La conquête du Maghreb par les Turcs se fit […] par d’innombrables expéditions conduites par des corsaires, chefs de bande d’abord, puis de troupes parfaitement préparées au combat, où les janissaires de Turcs tenaient la meilleure place », insiste l’historien français Jacques Heers.

Les Barberousse et autres corsaires usent de tactiques dignes d’une guérilla des mers, qui consiste à aborder et arraisonner les vaisseaux chrétiens, peu importe leur tonnage. Mais aussi à attaquer puis razzier le littoral ibérique, provençal ou italien pour y faire le plein de butin et de captifs. Les populations européennes vivant sur la côte vont être terrorisées. Elles fuient leurs villages.

Tout cela avec la bénédiction des oulémas, ces maîtres de la religion islamique, qui voyaient dans leur action une guerre sainte contre les ennemis de la foi musulmane. Alors, les corsaires du XVIe siècle, hommes de foi et de courage ou simples bandits à l’affût de butin et de gloire ? Jeune Afrique décrypte pour vous les tenants et aboutissants de la course barbaresque au XVIe siècle.

Tous les épisodes de la série :

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Le XVIe siècle en Méditerranée : corsaires et barbaresques

Alors que s’achève la Reconquista et que les lumières de la Renaissance commencent à éclairer l’Europe, c’est en Méditerranée que se déplace la lutte entre royaumes chrétiens et musulmans. Une épopée faite de grandes batailles, mais surtout de modestes coups de main.

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines