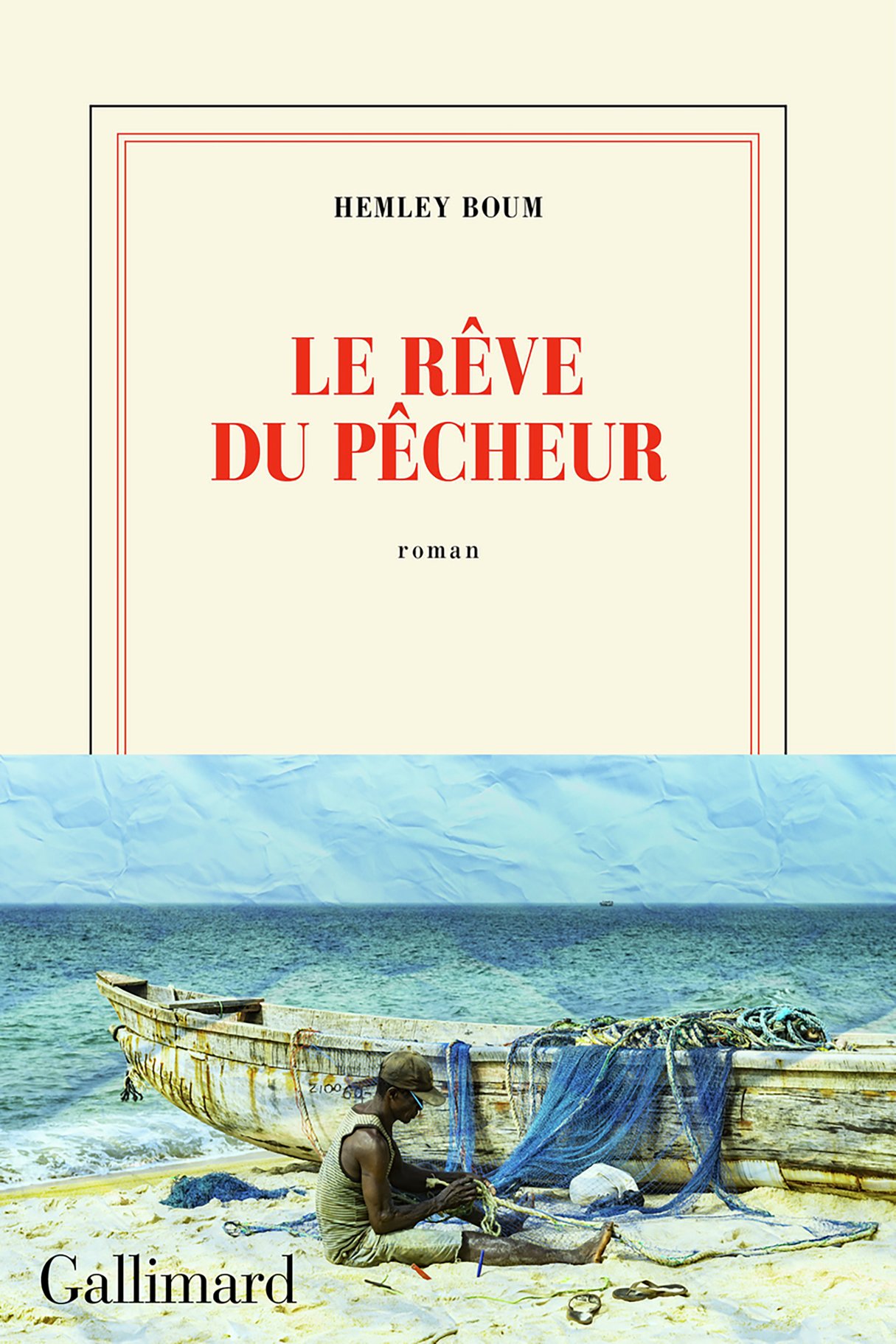

Hemley Boum : « Notre survie dépend de notre capacité à accueillir l’amour »

L’écrivaine camerounaise multiprimée publie « Le Rêve du pêcheur », son cinquième roman. Une puissante épopée, où il est question des tourments de l’exil, de la quête d’identité et de la solitude. Entretien.

L’écrivaine camerounaise Hemley Boum, à Paris, le 11 mars 2024.

C’est un village de pêcheurs hors du temps. Minuscule, il se dresse sur la pointe sud-est du Cameroun, à l’embouchure du fleuve Ntem, qui se jette dans l’océan Atlantique. Très peu connu, Campo charrie pourtant des vestiges du passé : des tombes de soldats allemands – un contingent y stationna jadis ; une excavation au bord de la mer, sépulture présumée d’un roi douala fait prisonnier par les Allemands, mort en exil, et dont les sujets auraient nuitamment dérobé la dépouille. Ladite tombe ne se serait jamais refermée.

Trois générations entre Campo, Douala et Paris

Le Bataillon d’intervention rapide (BIR) a pris ses quartiers dans cette zone frontalière sensible avec la Guinée équatoriale et le Gabon, et nul ne peut y circuler sans montrer patte blanche. La journée, Campo a des allures de cité fantôme : les pêcheurs sont en mer, les enfants à l’école, les femmes aux champs. Les pirogues reviennent au coucher du soleil, et l’on est alors saisi par la beauté du tableau.

C’est cet instant magique qui a séduit Hemley Boum, et qui l’a poussée à faire de Campo l’un des décors de son dernier roman, Le Rêve du pêcheur. Une épopée romanesque, où s’entrecroisent les trajectoires de trois générations, entre Campo, Douala et Paris. Roman hypnotique, où se côtoient maladie mentale douce, tourments de l’exil, quête d’identité, solitude existentielle. L’auteure raconte l’histoire de Zacharias, dont la vie est dévorée par l’irruption d’une compagnie forestière dans son village, et celle de son petit-fils, psychologue clinicien hanté par les démons du passé, qui a rompu tout lien avec les siens et s’est installé à Paris. Entretien.

Jeune Afrique : Le Cameroun est présent dans l’ensemble de votre œuvre. Ressentez-vous comme une envie de jouer les vigies ?

Hemley Boum : Absolument pas. Le Cameroun est le lieu où se déploie mon imaginaire et, aussi, celui qui m’inspire : les habitants, leur vie, les villages, l’histoire, la complexité de l’existence… La réponse à la question « d’où écris-tu ? » renvoie non seulement à un lieu géographique, mais aussi et surtout à celui où se déploie l’imaginaire.

Vous décrivez un Zacharias travailleur, comblé par la simplicité de sa vie. Une vie qui chavire dès qu’il se prend à rêver d’un horizon meilleur pour sa famille. Faut-il s’interdire de rêver ?

Non, surtout pas. Zacharias rêvait d’une meilleure version de lui-même, et n’a pas hésité à s’engouffrer dans la brèche qu’il entrevoyait. La vie est rude pour les rêveurs. Les communautés humaines sont peu indulgentes envers eux car ils troublent l’ordre public ou les fondements de la société en exhumant des réalités intimes et personnelles dérangeantes. Chaque rêve induit une prise de risque. Mais qu’est-ce qu’une vie sans rêve ?

Pourquoi faut-il que Zachary, son petit-fils, échoue à son tour, comme si son destin épousait celui de son grand-père ?

Mettre ces deux destins en miroir, c’est évoquer le sujet de la transmission. Que portons-nous en nous sans le savoir, au-delà de ce qui nous est transmis par l’éducation, par la façon dont nous habitons les groupes humains et interagissons avec eux ? Zachary tente de se délester des erreurs du passé, mais chute à plusieurs reprises. Pour lui, aller de l’avant, c’est sublimer la chute, car c’est elle qui lui donne la possibilité d’avancer, de prendre sa vie en main.

La plupart des Africains qui ont quitté leur village pour s’installer en ville veulent ensuite partir plus loin, persuadés que l’herbe est plus verte ailleurs. Or la vie nous enseigne que l’herbe est plus verte là où on l’arrose.

Enfant naturel d’une prostituée alcoolique et dépressive, Zachary est frustré, désabusé. Incarne-t-il une jeunesse camerounaise privée d’horizon ?

Une jeunesse africaine en mal de modèles et de repères, en effet. Comme bien des jeunes Camerounais, Zachary a obtenu son baccalauréat parce qu’il avait des facilités à l’école, mais il ne se projette pas dans l’avenir. Faute de clés pour s’inscrire à l’université ou pour décrocher un emploi, il se retrouve à vendre de la friperie sur un marché avec son ami Achille. Moins résignés que leurs aînés, ces jeunes ne se privent pas d’exprimer leur ressenti. Ils ont été trahis, ils n’ont été ni écoutés ni protégés, et ils se doivent de trouver les voies d’accès à une vie qui leur appartient.

La scène du cambriolage en dit long sur cette jeunesse prête à transgresser les règles…

Ces jeunes sont prêts recourir à la violence. Achille, le copain de Zachary, considère que leur victime s’est montrée irrespectueuse. Le plus inquiétant, c’est qu’ils acceptent que la spirale des vols, sans doute de plus en plus violents, qu’ils vont devoir commettre, est inéluctable : la société ne leur laisse pas d’autre choix puisqu’elle ne leur accorde pas la moindre place.

À la suite de cet épisode, Zachary est contraint de fuir. À vous lire, le destin d’un Africain, c’est souvent de partir.

Quand ils terminent leurs études, la plupart des Africains quittent leur village pour s’installer en ville. Puis ils veulent partir encore plus loin, persuadés que l’herbe est plus verte ailleurs. Or la vie nous enseigne que l’herbe est plus verte là où on l’arrose.

À la différence des hommes, les femmes affrontent leur destin. Les hommes, eux, fuient, s’éloignent, se tuent.

Vous écrivez que l’exil est un bannissement et une mutilation…

La façon dont Zachary et tant d’autres quittent leur pays n’autorise aucun espoir de retour, et c’est très dur. Les migrants qui bravent le Sahara et la Méditerranée sont condamnés à demeurer dans leur lieu d’exil tant qu’ils n’auront pas régularisé leur situation administrative. Personne ne devrait avoir à subir ça : couper les ponts, et ne plus pouvoir revenir en arrière.

Nul ne devrait être contraint d’avancer sans repères ni protection. C’est pourquoi j’ai mis en épigraphe de mon livre le refrain d’une chanson de Johnny Clegg, Scatterlings of Africa, dans laquelle le chanteur sud-africain rend hommage aux enfants dispersés de l’Afrique, qui, à travers le monde, cherchent le chemin qui les ramènera un jour vers la terre-mère. Cette chanson m’a parue parfaitement appropriée pour évoquer les personnages de ce roman.

Vous campez des femmes fortes, du moins en apparence, et montrez des hommes dans toute leur fragilité. Est-ce aller à contre-courant des idées reçues ?

Yalana veut transmettre sa lucidité à sa fille, envers laquelle elle se montre assez dure. Emplies de doutes, les femmes commettent de nombreuses erreurs. J’ai voulu montrer celles qui, loin de s’effacer devant les hommes, œuvrent à l’accomplissement de leur propre destin. Elles font parfois des choix douteux aux conséquences graves, mais, à la différence des hommes, elles affrontent leur destin. Les hommes, eux, fuient, s’éloignent, s’effacent pendant des décennies, se tuent.

Est-ce la métaphore d’une société en pleine déstructuration ?

Les rôles ne sont plus définis suivant les conventions sociales. Les femmes travaillent de plus en plus, et sont tournées vers un ailleurs qui charrie des modèles avec lesquels il faut composer. Leur contribution au budget familial et à l’économie est de plus en plus visible, ce qui crée des fragilités à l’intérieur du couple. S’installe alors une difficulté profonde à être un couple, à être une famille. Il faut repenser les liens et la place de chacun.

Nous sommes à la croisée des chemins, le rôle des hommes et des femmes est en train de se réinventer. Quelle liberté pour les femmes ? Lequel des deux conjoints prend la parole, et à quel moment ? Les femmes ne se contentent plus de murmurer aux hommes, sur l’oreiller, ce qu’ils diront publiquement. Elles s’expriment en leur nom propre.

Les histoires de vos personnages commencent et s’achèvent à l’embouchure du fleuve Ntem. Eest-ce de nouveau une métaphore ?

C’est un endroit où tout se mêle : la vie et la mort, le danger et la beauté – celle d’une nature préservée, à la fois étonnante et magnifique –, les légendes épiques et le prosaïque. Tout semble y prendre vie. C’est le symbole d’une forme de complétude.

Zacharias, qui rêvait de prendre la mer pour s’en aller au loin, y a été englouti, comme son père avant lui. Mais c’est sur ce même lieu que Zachary, son petit-fils, a besoin de revenir pour se réconcilier avec lui-même après qu’il a découvert son histoire. C’est le début d’une réflexion sur lui-même, sur les souffrances qu’il s’est infligées. Revenir à l’embouchure du fleuve, c’est revenir vers ceux qui l’aiment, qui l’ont attendu patiemment afin de lui dire qu’il est digne d’amour.

L’amour est présent à chaque page. Peut-on grandir, se réaliser et vivre sans lui ?

J’en doute. Malheureusement, il est des amours qui n’arrivent pas à destination, que l’on ne sait ni envoyer, ni voir, ni accueillir. Notre survie dépend pourtant de notre capacité à accueillir tous les amours : l’amour conjugal exclusif, l’amitié, la famille, la fraternité.

Le livre est néanmoins marqué par l’inconstance des sentiments…

Il ne s’agit pas de cela. Les couples n’en sont plus à donner et à recevoir l’amour, parce que celui-ci est parasité par d’autres sentiments, comme la peur. Yalana et Zacharias s’aiment toujours, mais ne savent plus comment se toucher, comment s’atteindre. Ils se perdent parce qu’ils sont perdus.

Tout commence avec l’irruption d’une société d’exploitation forestière dans leur ville de Campo…

Elle promet de transformer leur bourgade en ville moderne et d’améliorer leurs conditions de vie. La présence de telles multinationales est une réalité. En Afrique, tous les pays côtiers sont aujourd’hui en proie à la pêche sauvage des chalutiers, qui désorganise le travail des pêcheurs traditionnels et vide les eaux de leurs poissons. Les sociétés forestières ont la particularité de s’installer dans des zones rurales vierges. Avant même qu’on se rende compte à quel point elles sont destructrices, elles ont accompli un massacre.

Que faisons-nous de ceux des nôtres qui meurent quelque part dans le Sahara ou dans la Méditerranée ?

Chez moi, en pays bassa, on entend les scies à moteur hurler à longueur de journée, la forêt est méthodiquement détruite. Que dire du ballet des camions qui transportent le sable destiné à la construction ? Un sable prélevé au mépris du risque d’érosion, alors que la mer se rapproche des terres et que les populations érigent des barricades pour se protéger. Tout cela augure de graves problèmes.

Il y en a déjà au sein des familles…

À Campo, il n’y a pas de cimetière. On enterre ses morts dans la cour familiale, comme pour marquer son territoire. Cela en dit long sur l’idée que l’on se fait de la propriété. Pas besoin de titre foncier, la tradition scelle la possession des lieux. Comment, dès lors, céder ses terres et les restes des siens aux multinationales étrangères ? C’est dévastateur sur le plan émotionnel. Il ne s’agit pas juste de vendre un lopin de terre et d’aller s’installer ailleurs. Nos parents sont enterrés là.

Cela amène à s’interroger sur la façon dont nous allons gérer nos morts. Que faisons-nous de ceux des nôtres qui meurent quelque part dans le Sahara ou dans la Méditerranée ?

On retrouve, dans Le Rêve du pêcheur, des accents du Monde s’effondre, de Chinua Achebe : la psychologie des personnages et la description minutieuse de leur moi intérieur…

Cela me ravit. Chinua Achebe est, à mes yeux, l’un des pères fondateurs de l’écriture des Africains de l’intérieur. Le monde s’effondre offre des clés pour saisir toute la complexité de la rencontre primordiale entre l’Occident et l’Afrique. L’Aventure ambiguë, de Cheikh Hamidou Kane, Le Pauvre Christ de Bomba, de Mongo Beti, font également partie des ouvrages fondateurs sur l’inversion du regard. Ils nous ont inscrits, en tant que communauté, en tant que Noirs, en tant qu’Africains, dans cette littérature désormais mainstream.

Je rêve d’un Brics de la culture.

Les auteurs africains occupent-ils une juste place dans la littérature mondiale ? L’action du Rêve du pêcheur se déroule entre l’Afrique et l’Europe. Avez-vous voulu définir votre propre centre, loin de la périphérie où l’on tente de vous cantonner ?

Je ne me pense pas du tout comme une « périphérie ». En revanche, j’estime que les angles morts de l’histoire de la littérature, tous ces endroits qui n’ont pas encore été explorés, sont sur le point d’être mis en lumière, et cela crée du lien. La traduction des Jours viennent et passent m’en a apporté la preuve. Lors de sa parution en langue anglaise, j’ai rencontré, aux États-Unis, les diasporas péruvienne, caribéenne, nigériane, ghanéenne, et j’ai réalisé que nous avons de nombreux points communs. Je rêve d’un Brics de la culture.

Qu’entendez-vous par là ?

Un Sud global culturel profond, où l’on pourrait échanger des livres, où tout serait fluide, sans la barrière de la langue, où la traduction serait, comme disait Ngugi wa Thiong’o, la mère des langues et où tout le monde pourrait nous lire. La littérature occidentale est prisée parce qu’elle existe depuis très longtemps. Aujourd’hui, nous sommes nombreux à guetter un autre son de cloche, quelque chose qui nous ressemble davantage.

Les coéditions pourraient-elles contribuer à ces échanges ?

C’est déjà le cas. Je milite pour des coéditions africaines d’œuvres publiées en Occident, où les prix restent toujours très élevés pour le continent. Il nous faut des coéditions africaines à des prix raisonnables. Pour cette raison, j’ai conservé mes droits africains sur mes publications, et je négocie avec les maisons d’édition pays par pays. Je table sur un prix compris entre 5 000 et 10 000 F CFA [entre 7,60 et 15,30 euros], pour que mes livres existent en Afrique. Si je ne fais pas attention à leur prix et à la manière dont ils seront distribués, ma littérature n’y aura pas droit de cité.

J’ai écrit sur les pêcheurs de Campo. Ils s’inscrivent désormais dans une forme d’éternité, et il serait dommage qu’ils l’ignorent. Heureusement, la littérature peut se diffuser au moyen de supports autres que le livre, tels que les podcasts. Et pourquoi ne pas recourir à des lectures publiques, faites par des comédiens, notamment à l’intention de ceux qui ne savent pas lire ?

———–

Le Rêve du pêcheur, éditions Gallimard, 352 pages, 21,50 euros.

© Éditions Gallimard

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines