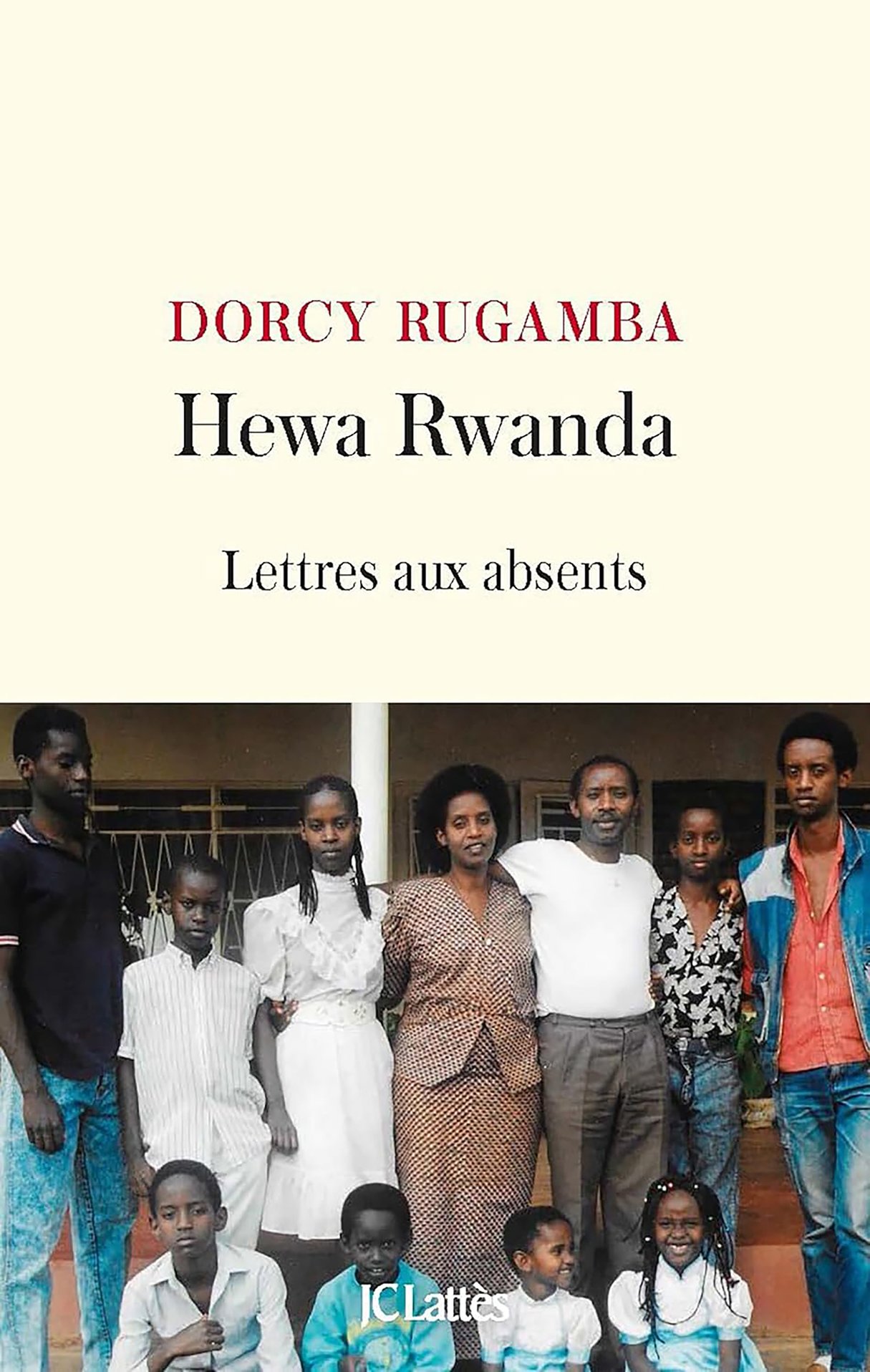

Dorcy Rugamba : « C’est par les absences que l’on comprend l’ampleur et la nature du génocide des Tutsi »

L’écrivain et metteur en scène rwandais raconte dans « Hewa Rwanda. Lettres aux absents », un texte puissant qui s’appuie sur sa propre histoire, comment on vit avec le génocide, 30 ans après.

Le rwandais Dorcy Rugamba, à Dakar, le 01 juin 2022. © SYLVAIN CHERKAOUI pour JA

Hewa Rwanda. Lettres aux absents, vient de paraître aux éditions JC Lattès. Dans ce texte puissant et intime, le Rwandais Dorcy Rugamba parle des siens, et en particulier de ses parents, avant que les tueurs ne viennent mettre fin au bonheur. Le récit commence ainsi : « Ma famille a disparu en un seul jour, ça n’a duré que trois quarts d’heure, c’était le 7 avril 1994 à 10 heures du matin. La météo n’annonçait aucun cyclone, les coucous chantaient, les volcans se taisaient, le Nil dormait tranquillement dans son lit. Nous vivions depuis des générations sur une terre généreuse, notre unique infortune en cette fin du XXe siècle aura été d’y côtoyer des hommes instruits. »

Dans ce récit incisif et poétique, Dorcy Rugamba se raconte en rescapé, en frère, en fils qui n’a pas eu le temps de dire tout son amour à ses parents. Nous l’avons rencontré à Kigali, peu après la lecture publique d’Hewa Rwanda, lors de la Triennale de Kigali. Il a bien voulu nous parler de son ressenti, 30 ans après le génocide des Tutsi au Rwanda.

Après la sidération, la réalité

« 1994… Trente ans après, ce dont je prends conscience, c’est que l’on comprend différemment l’événement au fil du temps. Sur le moment, nous étions frappés de sidération, la violence était telle tout autour de nous, il y avait tellement de familles endeuillées qu’il était presque impossible de se rendre compte. Nous étions au cœur de quelque chose d’inédit. Et puis 10 ans, 25 ans, 30 ans après, plus le temps passe, plus l’événement lui-même grossit. C’est plus violent, parce qu’en sortant de la sidération, on réalise. C’est par les absences que l’on comprend à la fois l’ampleur et la nature du génocide.

Évidemment, c’est différent pour la majorité des Rwandais. J’appartiens pour ma part à la génération qui a connu l’avant et l’après. La date de 1994 est une césure dans notre histoire et dans notre chronologie mentale. Il y a pour nous toutes ces victimes qui restent présentes dans nos vies, mais qui y habitent comme des absences douloureuses. C’est souvent dans les moments heureux que l’on perçoit la nature même du génocide. Quand on se marie et que l’on voit les chaises vides, les fauteuils qui normalement sont réservés aux parents. J’ai ressenti cela avec violence à la naissance de mon premier enfant. Tout de suite après sa naissance, j’ai visualisé mon père et ma mère tenant cet enfant dans leurs bras et ce que cela aurait pu représenter comme quintessence du bonheur.

Aujourd’hui encore, je croise de grands adultes qui ont été, pour certains, à l’école maternelle avec la benjamine de chez nous qui avait 7 ans seulement en 1994, qui a gardé 7 ans dans mon imaginaire et qui aura 7 ans pour l’éternité. J’ai rencontré notamment une femme qui avait été à l’école maternelle avec elle et qui était désormais mère de deux enfants. En la regardant, je me disais : “Mon dieu elle aurait ce statut aussi, elle serait grande, elle aurait son foyer, sa famille”. Dans mon esprit, les victimes n’ont pas bougé. J’imagine parfois tous ces disparus, ce qu’ils représenteraient pour nous, 30 ans après. Nous serions une famille tellement nombreuse, remplie de cousins, de neveux, de filleuls, et l’on passerait d’une fête à l’autre. C’est ce qui pèse le plus, 30 ans après.

Une absence abyssale

Au lendemain du génocide, je l’ai écrit, je ne ressentais rien, cela ne correspondait à rien de ce à quoi je pouvais me rattacher. C’était beaucoup trop gros, trop violent, trop inattendu. Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser que je ne verrais plus tous ces gens. Aujourd’hui, ils ne sont pas là et leur absence est abyssale. C’est le plus difficile à vivre. Cela ne changera jamais. Jusqu’au dernier jour, les gens qui ont connu les victimes ne pourront pas être consolées. Rien ne pourra panser leurs plaies.

Pourtant, dans ce pays qui est très vert, la nature a repris ses droits et le temps a fait son œuvre. Il y a une jeunesse qui est là, qui est déjà aux affaires. De jeunes adultes qui se retrouvent à tous les niveaux de la société et qui se projettent déjà dans l’avenir – comme on l’a vu à travers les arts lors de la Triennale de Kigali, en février. J’ai l’impression que ce pays est en train de se réconcilier avec son histoire et avec sa culture. Chacun se réconcilie avec lui-même. Nous nous réconcilions avec notre âme et c’est ainsi que le pays retrouvera son identité, sa culture et ce qui l’a tenu jusqu’ici.

Le Rwanda n’est pas un pays qui a été créé par la colonisation, il ne fait pas partie de ces territoires où l’on a rassemblé des peuples qui n’avaient pas vocation à l’être. C’est un pays de monoculture, qui a une histoire très longue, et je pense qu’il y a là aussi, 30 ans après, quelque chose d’assez beau, qui peut être une forme de consolation, de voir que ce pays est indestructible. La césure de 1994 est comblée dans le récit national. La jeunesse est en train de se moderniser sans se déraciner. En matière de socle social, d’identité, de projection dans l’avenir, il y a une possibilité de résilience, de renaissance.

De toute manière, à un moment donné, les Rwandais de ma génération ou plus âgés ne seront plus là. Et ce pays devra se trouver un souffle nouveau. Il n’y aura plus de témoignages, comme il ne peut désormais presque plus y en avoir au sujet de la Shoah, en Europe. Mais le traumatisme au sein du monde européen demeure. Il y a quelque chose dans la conscience commune qui permet de rassembler.

La mécanique de la violence de masse

Évidemment, j’ai à ce sujet mon propre regard à travers les arts, la communauté artistique et la culture. Je crois profondément en la nécessité des œuvres d’art – et en la manière de les présenter. Il y a plusieurs années, en 2007, j’ai monté L’Instruction de Peter Weiss, un texte écrit à partir du procès de Francfort, lors duquel l’Allemagne poursuivait des Allemands ayant commis des crimes abominables contre d’autres Allemands. J’avais choisi de monter cette pièce avec des Rwandais. D’universaliser et de faire dialoguer les mémoires. Je trouve cela fondamental.

Je ne peux pas, en tant que parent, condamner mes enfants à avoir un père coincé dans le passé. J’ai des devoirs envers les morts, mais j’ai des devoirs encore plus impérieux envers les vivants.

Pourquoi ? Au moment où le pays rajeunit et où les témoins disparaissent, les œuvres d’art vont jouer un rôle d’une importance capitale. Ce sera par ce biais que les générations futures pourront se faire une idée de ce que fut le génocide. Parce que les faits ne parlent pas. Ce sont des dates, des chiffres qui ne permettent pas de réaliser. C’est à travers les œuvres d’art que l’on prend conscience. À travers la littérature, à travers le cinéma, le théâtre. Tout mon travail de metteur en scène a consisté à donner une réalité aux personnes pour qu’elles cessent d’être seulement des nombres, des noms, des victimes qu’on ne regarde qu’à travers les conditions atroces de leur disparition. Bien avant, elles étaient des individus qui avaient des vies, des rêves, des projets, une famille, une existence.

La mécanique de la violence de masse est quasiment la même partout. Les moyens diffèrent, les contextes diffèrent, mais en général, on retrouve quelques constantes. Il y a notamment la violence des mots qui précèdent, l’animalisation des victimes, tout ce qui dans les diatribes finit par décomplexer ceux qui demain, après-demain, sont appelés à tuer.

J’étais à l’université pendant les quatre ans de guerre civile qui ont précédé le génocide. La plupart des génocides se déroulent durant les guerres, ces périodes où le temps est accéléré, dilaté, anormal, où certains tabous tombent, où la peur et la paranoïa s’invitent pour échauffer les esprits. En 1994, j’étais un jeune adulte, parmi ceux qui avaient eu la chance de faire des études supérieures, de voir quelques films et de lire quelques livres sur la Seconde Guerre mondiale. Mais cela ne nous a pas réellement alerté. Alors même que les auteurs parlaient. Alors même que leurs objectifs et leurs idées étaient dans les journaux, dans les caricatures et sur cette radio… Dans la manière dont elles nous sont parvenues, ces œuvres d’arts étaient trop contextualisées. Je peux même le dire d’une manière assez brutale : pour moi, c’était des histoires de Blancs. Je ne voyais pas le lien entre la Shoah et nous. Tous ces gens en pyjamas dans un centre enneigé, ça n’avait rien à voir avec nous. La représentation de l’événement, le contexte avait pris le pas sur l’ossature du crime.

Cette ossature du crime aurait pourtant pu nous permettre de savoir que l’on était en train de prendre un chemin que d’autres avaient déjà emprunté et qui, immanquablement, mène au génocide. Quand un camp comme celui-là, qui s’est totalement criminalisé, qui a basculé dans l’exclusion totale profère des menaces, il faut le croire sur parole. Ils vont le faire. L’histoire est là et c’est chaque fois la même. Le bourreau est un exhibitionniste qui annonce ce qu’il va faire. Aujourd’hui, les œuvres d’art doivent se penser dans leur format et dans leur esthétique pour ouvrir sur une connaissance universelle. Les nôtres ne reviendront pas, c’est sûr, mais ce qui serait une tragédie bien pire, ce serait que leur disparition ne serve pas à d’autres populations, ici ou ailleurs dans le monde.

Retour à la normale

Nous vivons aujourd’hui un retour à la normale. Et il est nécessaire. Dans les œuvres d’art des jeunes, il y a du quotidien, des histoires sur le genre, l’environnement, les mêmes questions qui se posent que l’on soit à Kigali, à Paris ou à Nairobi. Il y a de l’humour, il y a de la légèreté et c’est très heureux. Dans les esprits, le retour à la normale, c’est le retour de la vie qui s’impose contre la mort. L’équation de l’après est celle-là. Il faut trouver les ressources pour accepter l’inacceptable. Et poursuivre sa route. On ne comprend pas pourquoi on est là, alors que les frères et sœurs ne sont plus là. Cette situation assez singulière, où l’on se retrouve en vie par le fruit d’un hasard, on la traîne pendant trop longtemps. Il faut accepter de vivre, puisqu’on est là, de faire son travail de deuil et de reconstruire sa vie. C’est ce que j’ai fait. Avec mon épouse, mes enfants. Ce retour à la normale permet au pays de se donner un second souffle, de se projeter dans la vie.

Je ne peux pas, en tant que parent, condamner mes enfants à avoir un père mélancolique dont l’esprit serait ad vitam æternam coincé dans le passé. Je suis entre les vivants et les morts. J’ai des devoirs envers les morts, mais j’ai des devoirs encore plus impérieux envers les vivants. Je souhaite que mes enfants puissent connaître l’insouciance, comme tous les enfants du monde. »

© DR

Hewa Rwanda. Lettres aux absents, de Dorcy Rugamba, JC Lattés, 304 pages, 18,90 euros

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines