Pourquoi tous les Algériens ne verront pas le film sur Larbi Ben M’hidi

Très attendu par le public après des années de censure, le film consacré à ce héros de la révolution assassiné en 1957 ne pourra pas être projeté dans toutes les salles du pays, faute de matériel de projection moderne.

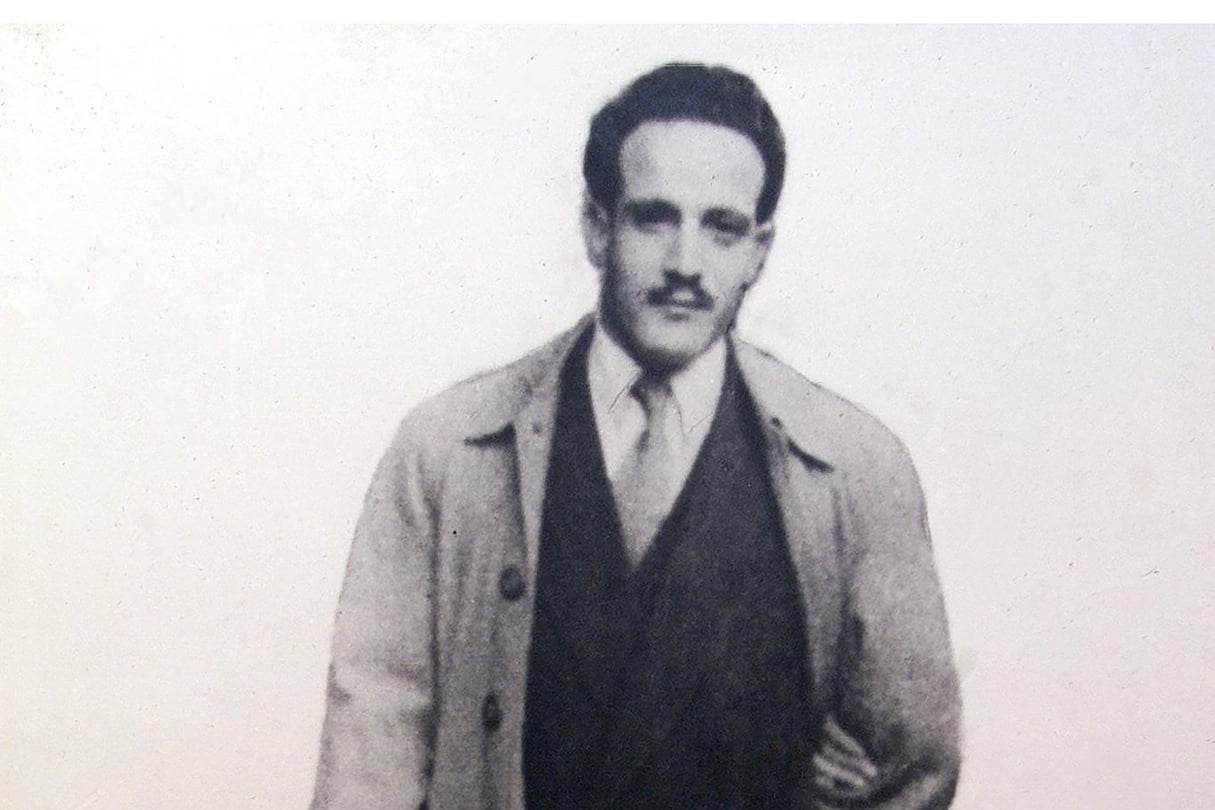

Cette photo prise dans les années 1950 montre Larbi Ben M’Hidi, leader algérien anti-français torturé à mort en 1957. © AFP PHOTO

Le dépit et la frustration ont été à la mesure de l’attente et de l’enthousiasme. Jeudi 25 avril, ils étaient des centaines de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, à ne pas pouvoir accéder à la salle de théâtre où le film Larbi Ben M’Hidi était projeté dans le cadre du Festival du film méditerranéen à Annaba. Une telle foule que la police a été mobilisée pour assurer la sécurité autour du bâtiment.

« Il y avait dix fois plus de monde à l’extérieur qu’à l’intérieur », raconte Bachir Derrais, réalisateur de ce biopic sur le héros de la révolution algérienne assassiné en mars 1957 lors de la bataille d’Alger. Présent à cette projection, un critique et spécialiste du cinéma confie au metteur en scène n’avoir jamais assisté à un tel engouement du public pour un film algérien depuis Chronique des années de braise, de Mohamed Lakhdar Hamina, Palme d’Or à Cannes en 1975.

Après un bras de fer avec le ministère de la Culture et celui des Moudjahidine (anciens combattants) qui aura duré près de six ans, le réalisateur a réussi à faire lever la censure et les blocages qui ont frappé ce long métrage sur le « Jean Moulin algérien ». Ces blocages que Bachir Derrais a largement porté sur la place publique, dans les médias et sur les réseaux sociaux, ont suscité un vif intérêt de ses compatriotes pour son œuvre.

L’avant-première organisée à l’Opéra d’Alger le 4 mars dernier a encore décuplé l’intérêt pour cette œuvre qui n’épouse pas le récit officiel sur la lutte pour l’indépendance. Il est l’un des rares films sur la révolution de 1954 dont le scénario a échappé au contrôle et au diktat de ce que l’on appelle « la famille révolutionnaire » et de ses relais dans les institutions de l’État. D’où les blocages et la censure qu’il a subis.

Autant d’attente et d’enthousiasme donne des maux de tête au réalisateur et son équipe qui préparent la sortie officielle pour l’automne 2024. C’est d’autant plus vrai que, depuis l’avant-première de l’Opéra d’Alger et la soirée à Annaba, une vingtaine de walis ont contacté Bachir Derrais pour réclamer que son film soit projeté dans leurs départements. Comment répondre à toutes ces sollicitations alors qu’une autre difficulté émerge, celle du manque de moyens techniques ?

Moins de quinze salles équipées pour diffuser le film

Larbi Ben M’Hidi nécessite en effet un projecteur DCP (Digital Cinema Package) pour une diffusion en numérique. Or la grande majorité de salles de cinéma ne possède pas ce type de projecteur. Elles continuent à utiliser les bobines de film 35 mm, voire des lecteurs DVD. Même les mythiques salles Algeria et Afrique, pourtant rénovées avec de substantiels budgets sous le régime de Bouteflika, ne sont pas équipées en DCP. Pour la diffusion du film de Bachir Derrais au festival d’Annaba, les organisateurs ont dû louer un DCP auprès d’un fournisseur privé à Alger avant de le transporter sur place.

On compte aujourd’hui en Algérie moins de quinze salles équipées d’un DCP, dont cinq à Alger, les autres se trouvant à Tizi Ouzou, Bejaïa, Oran, Mascara, Khenchela, Mostaganem, Sidi Bellabes, Constantine et Oum El Bouaghi. Pour une location, il n’existe que deux DCP à travers tout le pays : l’un auprès d’un organisme étatique et le second chez un privé.

Techniquement, Larbi Ben M’hidi ne peut donc être diffusé que dans ces salles équipées. Pour le reste du territoire, le distributeur est dans l’obligation de louer et de faire transporter un DCP sur les lieux de la projection. « Le prix de location de ce matériel est d’environ 300 000 dinars (soit un peu plus de 2 000 euros) par jour, observe Bachir Derrais. Avec les frais de transport et d’hébergement des techniciens, la facture peut vite monter à 500 000 dinars (3 480 euros) par jour. Aucun distributeur au monde n’accepterait un tel risque financier. Pour qu’une journée de projection de mon film soit rentable, il faudrait ainsi vendre le billet d’entrée à 2 000 dinars (14 euros) pour une salle de 500 places. Autant dire que c’est mission impossible. »

Pour contourner cet écueil, il faudrait recourir à des sponsors qui voudraient bien prendre en charge ces frais de location du DCP. Jamais une telle opération n’a été entreprise pour la sortie en salle d’un film. Même dans le cas où des sponsors privés ou publics se montreraient disposés à sortir le chéquier, l’opération prendrait des mois avant sa finalisation.

Une chute du nombre de salles de cinéma

Reste l’autre possibilité : que les collectivités locales ou les directions de la Culture des wilayas acceptent de prendre en charge les frais de location d’un DCP, son transport ainsi que toutes les charges inhérentes à son utilisation. « Certaines wilayas ont déjà accepté de prendre en charge les frais de location du matériel », confie Bachir Derrais. Bonne nouvelle. Mais là encore, il n’existe que deux DCP en location. Il faudrait donc faire preuve de beaucoup de patience avant de voir Larbi Ben M’hidi dans une salle à Sétif, Msila, El Oued, Ain Defla ou Jijel.

Cette situation inédite révèle l’état de l’industrie du cinéma et du spectacle en Algérie. Il ne suffit plus de faire des films, et même de bons films, encore faudrait-il disposer de moyens modernes pour qu’ils soient diffusés dans les grandes, comme dans les petites, villes.

En six décennies, le nombre de salles de cinéma a connu une chute vertigineuse. Alors que le pays en comptait 450 à l’indépendance de juillet 1962, on n’en recense aujourd’hui plus qu’une trentaine. L’arrivée massive de la parabole, à la fin des années 1980, a éloigné le public des salles. Le terrorisme, les violences et l’insécurité de la décennie noire a fait le reste. L’avènement des films piratés ainsi que l’accès des Algériens à toutes les chaînes grâce à des décodeurs clandestins ont fini de décourager les cinéphiles. Enfin, les rares salles encore en service projettent des films de très mauvaise qualité en DVD, et n’offrent pas de conditions de confort et de sécurité pour attirer ou fidéliser le public.

Au cours des vingt dernières années, divers plans ont été lancés par le ministère de la Culture pour rénover et moderniser ces salles à coups de dizaines de millions de dollars. Toutefois, ces projets se sont avérés des gouffres financiers autant que des désastres culturels dans la mesure où même les salles rénovées sont aujourd’hui fermées.

Devant ce désert cinématographique, quelques rares entrepreneurs privés ont décidé d’investir dans ce créneau. C’est ainsi qu’en août 2023, un complexe de 990 m2 comprenant quatre salles a ouvert ses portes à Cheraga, en banlieue d’Alger, au sein d’un centre commercial, à l’initiative de Raid Aït Aoudia directeur de l’agence Media Algeria, spécialisée dans l’achat d’espaces publicitaires. Mais ce type de lieu reste, à ce jour, une exception.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines