Philippe Rey : « Les Africains inventeront leur propre modèle d’édition »

Il a publié Mohamed Mbougar Sarr, Boubacar Boris Diop et Christiane Taubira. L’éditeur d’origine mauricienne revient sur son parcours et ses choix.

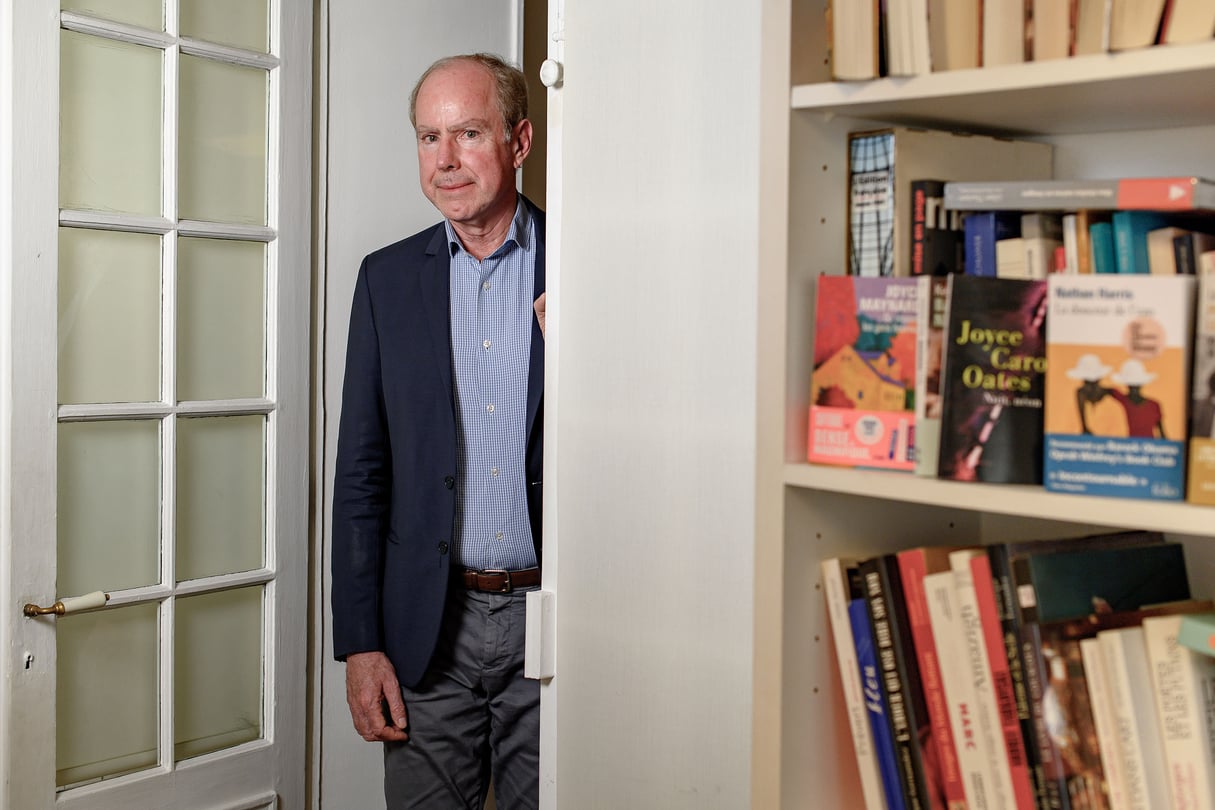

L’éditeur Philippe Rey © Cyril Entzmann pour JA

Quel est le point commun entre Mohamed Mbougar Sarr, Boubacar Boris Diop, Christiane Taubira, Lilian Thuram, Felwine Sarr, Gary Victor, Joyce Carol Oates, Taslima Nasreen et tant d’autres écrivains du monde entier ? Ils ont été publiés par Philippe Rey dans la maison d’édition qui porte le nom de son fondateur, né à l’île Maurice.

Dans une première vie, le diplômé de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) et titulaire d’une licence de lettres modernes à Nanterre a été auditeur chez Rhône-Poulenc. Puis il a su conjuguer ses compétences pour les chiffres et sa passion pour les lettres en poursuivant sa carrière chez Hachette. En 2002, ce coureur de fond s’est lancé dans un marathon professionnel en lançant sa propre structure. Les succès se sont multipliés pour cet indépendant, avec en point d’orgue le prix Goncourt 2021 pour La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, publié en coédition avec la maison d’édition sénégalaise Jimsaan. Il partage avec nous son regard sur la littérature, africaine en particulier.

Jeune Afrique : Vous avez changé de carrière. Comment s’est passé votre passage de Rhône-Poulenc à l’édition ?

Philippe Rey : J’avais entamé une carrière financière mais seulement à moitié convaincu car je me suis toujours senti chez moi en littérature. Ma double casquette – à la fois administrative et littéraire – et mes goûts ne pouvaient me conduire qu’à l’édition. Plutôt que d’une rupture, il s’agit d’un processus assez naturel.

Pourquoi avez-vous lancé votre propre maison d’édition ?

Pendant dix ans chez Hachette, aux éditions Stock, j’ai eu l’occasion de collaborer avec des patrons d’édition de grande qualité : Claude Durand et Jean-Marc Roberts. Claude Durand m’a appris à savoir évaluer et reconnaître les qualités d’un texte, à le travailler. Jean-Marc Roberts avait un flair incroyable pour détecter des talents littéraires, et surtout pour les promouvoir. Au terme de ces dix ans, je me suis senti prêt à me lancer. J’avais 40 ans, c’était le moment ou jamais. Cela n’a pas été simple car se faire repérer par les critiques, par les jurés des prix littéraires, demande beaucoup de temps. Nous avons eu la chance d’avoir très tôt le prix Femina étranger pour Les Chutes de Joyce Carol Oates, qui, par reconnaissance, nous a confié tous ses livres suivants.

De chaque manuscrit qui passe entre mes mains, j’attends une voix singulière, c’est-à-dire une écriture, une tonalité qui ne ressemble à aucune autre.

Comment repérez-vous vos manuscrits ?

De chaque manuscrit qui passe entre mes mains, j’attends une voix singulière, c’est-à-dire une écriture, une tonalité qui ne ressemble à aucune autre. Les vrais écrivains installent une atmosphère qui nous laisse deviner leur vision du monde. Je tiens chaque jour à être disponible à l’inattendu, à rester ouvert à des textes, même ceux dont le genre littéraire pourrait ne pas correspondre à mes élans personnels. Quand on est éditeur, il faut être capable de sortir de sa petite zone.

Pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à la littérature africaine ?

Étant né à l’île Maurice, pays dont je possède la nationalité, je suis déjà de facto africain. Je suis donc prédisposé à avoir de la curiosité pour ce qui se passe sur le continent. Mais cela n’explique évidemment pas tout. Je pense que les rencontres ont joué un rôle majeur. Par exemple, lorsque j’étais chez Stock, j’ai rencontré Boubacar Boris Diop, qui est devenu un auteur de la maison. Nos liens se sont noués autour de ce qui est peut-être son chef-d’œuvre, Murambi, le livre des ossements, l’un des premiers romans consacrés au génocide des Tutsi, un livre choc. J’ai ensuite publié d’autres auteurs africains comme Patrice Nganang, Koulsy Lamko, Felwine Sarr, Raharimanana, Mohamed Mbougar Sarr, etc.

Les auteurs africains qui me touchent sont ceux qui sont en accord à la fois avec les traditions de leur société et avec les influences venues d’ailleurs.

Y a-t-il des particularités propres à la littérature africaine ?

La littérature africaine est difficile à résumer : tant de pays, de sphères linguistiques, de sociétés y sont à l’œuvre. J’aime sa forme de liberté. Est-ce dû à mon origine créole, moi qui proviens d’une société dont l’avenir est fondé sur le mélange et l’interculturel ? Les auteurs africains qui me touchent sont ceux qui sont en accord à la fois avec les traditions de leur société et avec les influences venues d’ailleurs. Le défi qui est posé aujourd’hui à un auteur africain peut être formulé en adaptant ce que pressentait en 1961 Cheikh Hamidou Kane dans L’Aventure ambiguë : est-ce qu’on choisit d’écrire comme les colons [on dirait aujourd’hui pour les marchés étrangers du livre] ou est-ce qu’on écrit pour être en accord avec les cultures, les mentalités, les langues, les religions locales ? Il me semble qu’aujourd’hui, on a affaire à une génération d’écrivains, comme celle de Mohamed Mbougar Sarr, qui veulent dépasser ce dilemme, qui savent prendre ce qu’il y a de plus pertinent à la fois dans leur héritage et dans celui provenant d’une littérature-monde. En ce sens, Felwine Sarr, dont nous avons entre autres publié le fondamental Afrotopia, est passionnant car il trace des perspectives nouvelles pour la pensée politique et la littérature africaines.

Outre publier des auteurs africains, vous coéditez avec des maisons d’édition africaines comme Jimsaan et Barzakh. Pourquoi ce choix ?

Je pense qu’il est important de travailler en parfaite parité avec des éditeurs africains sur des textes qu’ils ont découverts et qui proviennent de leur continent. C’est Felwine Sarr qui m’a proposé les œuvres de Mohamed Mbougar Sarr ou encore de Souleymane Bachir Diagne, que nous avons ensuite coédités avec sa maison d’édition Jimsaan. Nous avons initié la même démarche avec Sofiane Hadjadj qui dirige Barkzah, un éditeur au goût littéraire très sûr, avec qui nous avons créé la collection Khamsa, qui contient des traductions de textes arabophones du Maghreb.

Y a-t-il eu un avant et un après prix Goncourt pour La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr en 2021 ?

Oui, indéniablement. Nos mises en place sont plus faciles en librairie, la presse nous accorde plus d’attention et nous recevons beaucoup plus de manuscrits. Le regard sur la maison d’édition a changé mais nous avons conservé la même équipe, le même nombre de parutions par an. Nous restons une maison d’édition à taille humaine, où chacun de nous est accessible.

Mohamed Mbougar Sarr (au centre), avec Felwine Sarr (à gauche) et Philippe Rey, lors de la remise du prix Goncourt, le 3 novembre 2021, au restaurant Drouan, à Paris. © Olivier DION

Y a-t-il des auteurs africains que vous admirez particulièrement ?

J’ai une très grande admiration pour Boubacar Boris Diop. C’est un auteur qui a construit une œuvre très libre, utile et juste. C’est quelqu’un de remarquable, je ne comprends pas qu’il n’ait pas encore eu le prix Nobel.

L’Afrique subsaharienne représente 70 % de la francophonie mais une part minime du marché du livre. Avez-vous des pistes pour améliorer l’édition et la diffusion des livres en Afrique ?

La circulation des livres est très difficile entre les pays d’Afrique, où les éditeurs ont beaucoup de mal à exporter vers les autres marchés du continent. En ce qui nous concerne, nos livres sont hélas trop chers pour les marchés africains. Alors, quand nous publions des livres d’auteurs africains, nous proposons un tarif plus abordable. Par exemple un livre qui coûte 23 euros en Europe sera vendu 10 euros en Afrique. C’est mieux, même si cela reste onéreux.

Les éditeurs africains, dans un contexte difficile, essaient de travailler sur place à élargir leur marché, à trouver des accords pour des coéditions. En France, la loi du prix unique, qui a été l’une des lois les plus intelligentes jamais votées, a préservé le tissu de librairies, unique au monde. Ce serait bien qu’en Afrique, les librairies puissent être ainsi protégées, et proposer des ouvrages à des prix abordables, via une production locale ou des coéditions. Je suis sûr que les Africains arriveront à inventer leur propre modèle.

Tout le monde ne développera pas une vocation littéraire mais chacun se grandira en lisant.

À quoi sert la littérature ?

La littérature ouvre de nouveaux espaces, stimule, vivifie, nous offre des yeux supplémentaires. Elle est importante dans la construction d’un individu comme d’une société, partout dans le monde. On l’a vu par exemple au Sénégal, où la littérature est riche, très développée. Des grands écrivains ont été capables de faire passer des messages importants pendant la récente crise politique. Tout part des programmes scolaires, où l’enseignement de la littérature est fondamental dans le développement des personnalités et des imaginaires des jeunes. Tout le monde ne développera pas une vocation littéraire mais chacun se grandira en lisant.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines