Gauz : « Si le maréchal Pétain voyait la loi immigration de 2024, il dirait au gouvernement de se calmer ! »

Avec son nouveau roman aux accents théâtraux, l’auteur ivoirien à la verve tranchante revient sur l’occupation de l’église Saint-Bernard, à Paris, en 1996. Et ravive la lutte.

L’écrivain Gauz chez lui, à l’occasion de la sortie de son livre « Les Portes ». Paris, le 12 juin 2024. © Cyril Entzmann pour JA

Depuis Debout-Payé en 2014, Armand Patrick Gbaka-Brédé, dit Gauz, s’est installé comme une plume importante. Et une voix, l’oralité caractérisant sa prose. Dans Les Portes, son dernier roman, l’écrivain ivoirien, né en 1971 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, se glisse dans la peau des sans-papiers qui ont occupé l’église Saint-Bernard, à Paris, en 1996. Au cœur de l’intrigue, feue Madjiguène Cissé, l’une des porte-paroles de la lutte pour la reconnaissance des droits des populations immigrées africaines en France.

S’il fait parler quelques-uns des 300 occupants de l’église du 18e arrondissement de Paris, on retrouve dans Les Portes le style truculent de Gauz, qui a lui-même été un sans-papiers. L’auteur de Camarade Papa est à la lisière du roman et de la pièce de théâtre, avec des dialogues pleins d’humour et de sens.

Evacuation des 300 Africains en grève de la faim de l'église Saint-Bernard, dans le quartier de la Goutte d’or, à Paris, après deux mois d'occupation. La leader des sans-papiers, Madjiguène Cissé, est emmenée par la police après que les gendarmes mobiles ont fracassé la lourde porte en bois de l’édifice religieux. © Laurent Sazy/Divergence

À partir de faits réels, Gauz imagine comment s’est organisée la vie dans l’église, il met en avant les idéaux politiques qui animaient les protagonistes et il décrypte les systèmes de domination économiques et raciaux qui pèsent sur les étrangers en France, hier et aujourd’hui. Le romancier nous ravit dans le texte et répond à nos questions avec verve et franchise.

Jeune Afrique : Comment avez-vous découvert Madjiguène Cissé et pourquoi avez-vous voulu écrire sur les sans-papiers à travers son point de vue ?

Gauz : Un ami m’a fait la commande d’un spectacle sur les sans-papiers à partir de la pièce de théâtre Les Suppliantes, d’Eschyle. Mais les Grecs me gonflent ! La classe bourgeoise européenne a décrété que la Grèce était la source de la civilisation alors que tout le monde sait qu’Alexandre Le Grand a pillé la bibliothèque d’Alexandrie pour la ramener à son mentor et éducateur, Socrate. C’est un exemple typique d’appropriation culturelle. Cet ami m’a alors envoyé Parole de sans-papiers, de Madjiguène Cissé.

J’ai commencé à le lire et le début me paraissait ronflant. Quand il est revenu à la charge pour me demander si je l’avais lu, je lui ai répondu « vite fait » et ça l’a refroidi. Je ne suis pas du genre à donner mon avis sans avoir lu tout un livre et, quand je l’ai terminé, ma vision a changé. J’ai compris que c’était elle, la patronne. Elle avait la formation politique, l’idéal politique et le sens de l’organisation qui va avec. Elle avait été soixante-huitarde à Dakar, elle avait organisé une grève d’étudiants noirs à Sarrebruck en Allemagne en 1974 et son livre ne s’arrêtait pas à 1996, contrairement aux autres qui portent sur ce sujet. Elle a poursuivi la lutte et, quand Lionel Jospin est devenu Premier ministre, elle a réclamé l’abrogation des lois Pasqua et elle n’a pas cessé de se battre jusqu’à sa mort.

Comment en avez-vous fait un personnage, sachant qu’elle était vivante lors de l’écriture de votre roman ?

Elle est morte sept jours après que j’ai rendu le manuscrit. En tant qu’auteur, je devais relever le défi de la fiction, avec ma propre voix, mais en respectant la réalité. À partir du moment où j’avais identifié Madjiguène Cissé comme la patronne, j’étais convaincu que c’était elle qui devait principalement parler. Je me suis mis à sa place, je me suis imaginé les gens à l’intérieur de l’église. J’avais prévu d’aller la voir au Sénégal et lui présenter mon livre en lui disant qu’on allait ressusciter son combat à travers ce roman parce que la situation des immigrés n’a pas changé.

Les dialogues laissent penser que Les Portes pourraient aussi être une pièce de théâtre. Pourquoi cette forme ?

Ça fait dix ans que j’exploite l’oralité mais n’est pas moi qui ai décrété la forme théâtrale, cette lutte était théâtrale : il y avait un lieu, une scène, des costumes. L’église Saint-Bernard impliquait la forme chorale, les paroles devaient rebondir sur ses murs.

Une des luttes des sans-papiers porte sur la façon de les désigner : ils ne veulent plus qu’on les appelle « clandestins ». Pouvez-vous nous parler de cette réappropriation du verbe ?

J’ai une conviction personnelle très forte qui vient de ma culture orale : l’importance des mots. Ce sont les mots qui fabriquent les idées et les idées qui fabriquent les gens. Dans cette lutte, ils inventent un mot : sans-papiers. Avant, on disait « clandestin », ce qui implique une manière d’être. Des personnes qui sont en France depuis dix ans, qui y ont eu des enfants, qui y travaillent, sont devenus clandestins à cause d’un caprice de la loi. Aujourd’hui, on dit « migrants », un participe présent qui rassure l’électeur de droite et d’extrême droite pour leur dire : « Ne vous inquiétez pas, ils ne font que passer. »

Je cite un extrait : « Il n’existe aucun gouvernement, même le plus raciste de tous les temps, qui peut rêver d’expulser tous les sans-papiers. » Pouvez-vous nous parler de l’hypocrisie de ceux que vous appelez « Maman Patronat » et « Papa Politique » ?

Comme toujours dans la société dite démocratique occidentale, il y a une collusion très importante entre les milieux d’affaires et les milieux politiques. Si tous les immigrés s’arrêtaient de travailler, ce serait l’enfer, tout le monde le sait. Les politiciens font en sortent que la population perde la mémoire. Les bougnats auvergnats, les ramoneurs strasbourgeois, les bonnes de maison bretonnes, les mineurs polonais, etc., ont servi le patronat français de tout temps. Mais les Arabes et les Noirs forment une classe ouvrière colorimétriquement visible issue d’un long système de domination mentale. On peut dire à un petit ouvrier français, du fait qu’il est blanc, qu’il a une position supérieure par rapport à un ouvrier arabe ou noir. Le prolétariat se divise et c’est pourquoi certains peuvent voter pour l’extrême droite. C’est Papa Politique qui gère ça. Derrière, Maman Patronat possède les corps étrangers. Plus les conditions pour avoir les papiers sont dures, mieux c’est pour le patronat parce que le sans-papiers ne peut pas revendiquer ses droits.

Un Malien sort de l'église Saint-Bernard, à Paris, le 23 août 1996, lors de l'évacuation par les forces de l'ordre françaises du bâtiment religieux, où s'étaient réfugiés pendant une cinquantaine de jours 300 Africains sans-papiers. © Thomas Coex / AFP

Je cite un nouvel extrait s’adressant aux soutiens de gauche des sans-papiers : « Nous pouvons vous dire que l’hostilité comme le paternalisme, nous les mettons dans le même panier. » Le paternalisme de gauche est-il une forme de colonialisme de la pensée ?

Ce n’est pas seulement une forme, c’est exactement cela. Quand je suis arrivé en 1999 en France, les gens m’adoraient. Au début, ça m’a flatté puis j’ai commencé à me poser des questions : pourquoi les gens m’aiment comme ça ? Je pouvais passer une soirée parisienne dans les endroits les plus huppés en étant parfaitement à l’aise à cause de mon niveau de langue, de culture. Les gens m’aimaient parce que j’étais noir et cool, mais ils ne me connaissaient pas. Ils m’aimaient pour la même raison que me rejetaient ceux qui proféraient les insultes racistes à mon encontre. Les deux obéissent à la même logique.

Autre extrait : « L’antiracisme, du racisme à l’envers, c’est-à-dire toujours du racisme. » À quoi ressemblerait une lutte contre le racisme qui ne serait pas antiraciste ?

Antiraciste, ça veut dire quoi ? Le mot n’a pas de sens. Ça signifie être contre la race ? Mais on ne peut pas être contre la race biologique, c’est évident que ça n’existe pas. Quand on est antiraciste, on lutte juste contre le racisme, mais on ne regarde pas l’être humain et on se pose en autorité morale pour affirmer : « Je suis contre les gens qui sont contre vous. » Le raciste et l’antiraciste contournent les gens. Au milieu, le racisé est humilié de part et d’autre. Il faut faire quelque chose pour, mais pas contre.

Quand mon visa a expiré en France, je suis parti voir l’association Droits devant. Des gamins de 22 ans m’interrogeaient pour éplucher toute ma vie, il fallait que je sois le plus nickel possible pour qu’ils aillent déposer mes papiers à la préfecture. Et ça s’est passé dans une salle où il y avait cinquante personnes. J’ai été plus humilié à ce moment-là que dans un café du commerce où des gens m’avaient tenu des propos racistes.

Outre Madjiguène Cissé, vous mettez en avant des figures féminines comme Winnie Mandela et Louise Michel. Le combat féministe existait-il à l’époque parmi les sans-papiers ?

Madjiguène Cissé, Winnie Mandela, Louise Michel étaient les patronnes. De façon générale, les femmes sont infériorisées. C’est un processus systémique. Les hommes apprennent à lutter, les femmes naissent en luttant, c’est pour cela que les femmes sont les mères des luttes sociales. Et les plus radicales. On les traite de pasionaria pour les renvoyer à leurs passions et ainsi sous-entendre qu’elles sont hystériques. Mais quand la situation est tendue, tout le monde est obligé d’avoir une position claire et d’être déterminé.

Vous citez Aléki Funmilayo : « Depuis 1945, le Parlement vote une loi sur l’immigration tous les deux ans en moyenne. Juridiquement, la France est le pays le plus obsédé par les étrangers. » D’où vient cette exception migratoire française ?

Aléki Funmilayo est ma fille, qui fait des études de droit. Le taux d’immigration n’a pas bougé depuis 250 ans, c’est statistique, mais les Arabes et les Noirs sont vus comme des envahisseurs, à l’inverse des immigrés européens. Chaque élection tourne autour des étrangers et on ne parle pas des sujets centraux comme l’endettement ou la désindustrialisation. À quel moment le destin de 2 % ou 3 % d’une population constitue-t-il l’enjeu d’une élection d’un pays de 70 millions d’habitants ? L’immigration est un chiffon rouge facile que les politiques ont l’habitude d’agiter pour éviter d’aborder les vrais problèmes.

Vous écrivez : « Il y a désormais un avant et un après Saint-Bernard. Ici commence mon combat. » Qu’est-ce qui a changé pour les sans-papiers ?

Aujourd’hui, c’est l’enfer. La loi immigration de 2024 est la plus raciste depuis 1945. Le deuxième prénom de Gérald Darmanin est Moussa, le nom du père d’Élisabeth Borne était Bornztein, devenu Borne. Ce sont les enfants des gens qui ont le plus subi le regard raciste qui votent ces lois. Si le maréchal Pétain voyait la loi immigration de 2024, il dirait au gouvernement de se calmer !

Vous écrivez : « Notre lutte d’aujourd’hui en 1996, c’est déjà l’Afrique de demain, de 2000, voire 2020 ! » Quel est l’héritage de la lutte des sans-papiers de l’église Saint-Bernard ?

Les luttes de 1996 n’ont pas donné des enfants politiques, mais des enfants biologiques. Pendant les cinq mois d’occupation de Saint-Bernard, des enfants sont nés. La dernière fille née à Saint-Bernard a aujourd’hui 28 ans, c’est ça l’héritage. Les fascistes et les racistes ne vont pas s’en sortir !

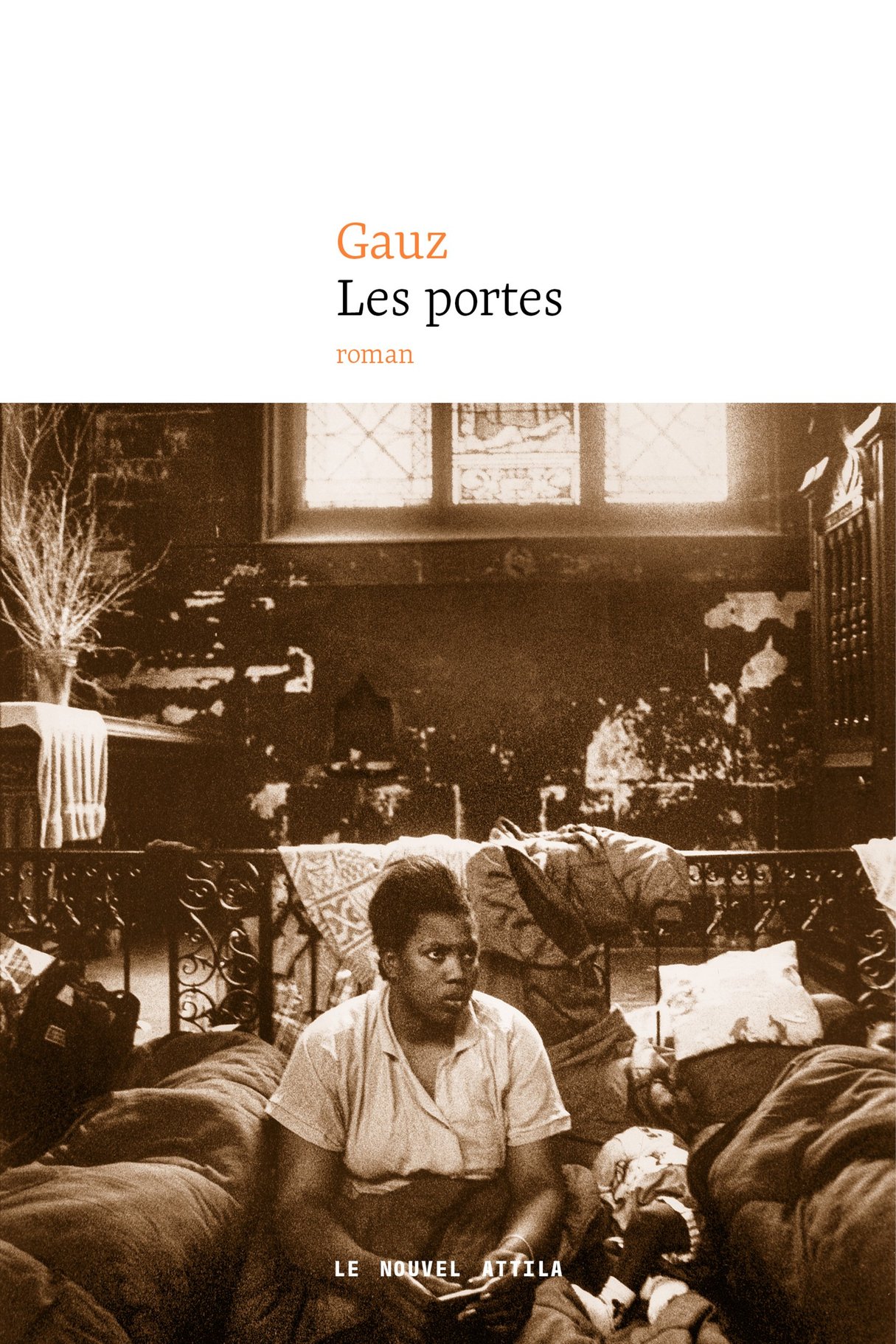

JAD20240613-CM-Litterature-ITV-Gauz-Photo4 © © Editions Le Nouvel Attila

Les Portes, de Gauz, Le Nouvel Attila, 189 pages, 18,50 euros

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Esclavage : en Guadeloupe, un nouveau souffle pour le Mémorial ACTe ?

- Fally Ipupa : « Dans l’est de la RDC, on peut parler de massacres, de génocide »

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- Francophonie : où parle-t-on le plus français en Afrique ?

- Pourquoi tous les Algériens ne verront pas le film sur Larbi Ben M’hidi