Avec « Méditerranées », le Mucem questionne l’héritage post-colonial et la restitution des œuvres

La nouvelle exposition permanente du musée marseillais offre des clés pour comprendre les représentations du passé et les enjeux régionaux du pourtour méditerranéen.

Méditerranées, inventions et représentations au Mucem, à Marseille, 2024. © Julie Cohen/MUCEM.

Dès son inauguration en 2013, le Mucem a largement mis la Méditerranée à l’honneur dans ses expositions temporaires : Galerie de la Méditerranée ; Connectivités ; Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen. Depuis le 5 juin dernier, cet espace géographique et centre de gravité du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée occupe une place moins éphémère au sein du bâtiment marseillais, qui lui consacre sa deuxième exposition permanente après Populaire ? : Méditerranées, inventions et représentations.

C’est une étape importante pour l’ancrage du musée, selon Marie-Charlotte Calafat, conservatrice en cheffe du patrimoine, directrice scientifique et des collections du Mucem et commissaire générale de Méditerranées : « Ces deux expositions permanentes donnent une assise aux visiteurs pour comprendre l’identité du musée et la programmation d’expositions temporaires. Nous montrons dans un vaste espace nos collections issues du Musée national des arts et traditions populaires, des collections européennes du Musée de l’homme et, avant eux, du Musée d’ethnographie du Trocadéro. »

Le pluriel de Méditerranées renvoie à la fois à la diversité de la zone géographique, mais aussi à l’approche des six commissaires de l’exposition. Le parti pris du mélange se constate dès la première section, « Le modèle antique », dont la visite commence par… un diptyque vidéo. Un anachronisme ? Non, une manière de brouiller d’emblée les repères. Miradores, de l’artiste belge Francis Alÿs, matérialise la frontière géographique représentée par le détroit de Gibraltar. Deux écrans se font face, l’un épousant le point de vue de Tanger, au Maroc, l’autre, de Tarifa, en Espagne.

Colonisation « civilisatrice »

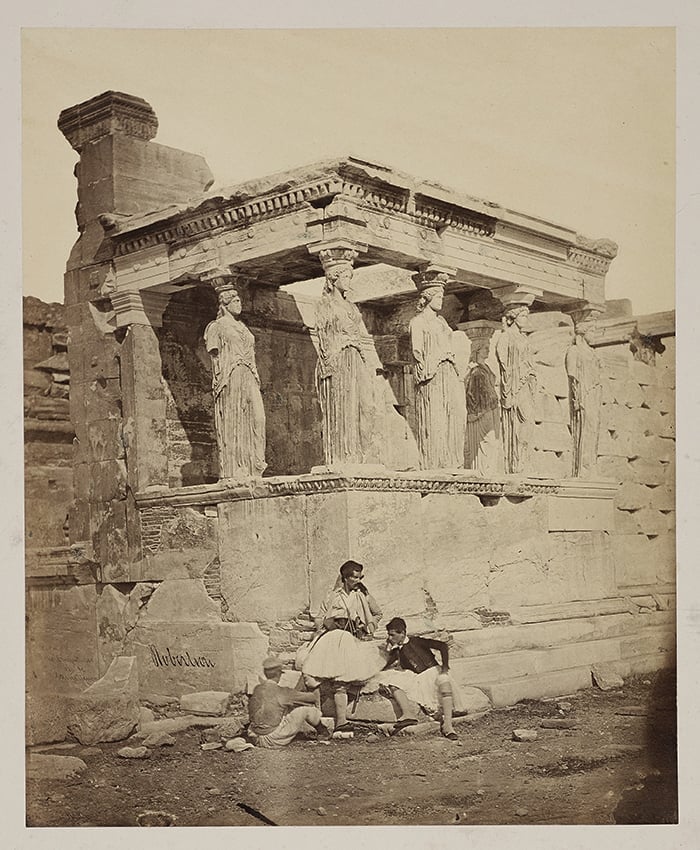

Le visiteur est ensuite accueilli par des moulages, dont les Cariatides de l’Érechthéion, à Athènes, et le Buste de Laocoon. Ces sculptures construisent des canons esthétiques, que l’on retrouve à travers les époques. Par ailleurs, des tableaux de ruines et d’autres où figurent des personnes habillées de textiles traditionnels comme la toge, le chiton ou encore la fustanelle montrent comment s’est figé un imaginaire méditerranéen.

Cet héritage sublimé de l’Antiquité est l’une des raisons qui a servi de justification à la colonisation. Dans la deuxième section, « Une autre Méditerranée », le tableau Conquête et civilisation, de Victor Adam et datant de 1830, illustre la persistance de l’empreinte gréco-romaine : le régent d’Alger et ses fidèles se soumettent à une figure antique, porteuse d’arts et de sciences. La colonisation de l’Algérie par la France est ainsi montrée comme une action « civilisatrice ».

Les Cariatides de Erechthéion, Athènes, Grèce Photo de James D. Robertson, 1853. © Mucem.

Cette section présente d’autres tableaux et des savoir-faire méditerranéens, comme la céramique ou le tissage. Dans cette diversité d’œuvres se révèle une autre caractéristique de l’exposition : mêler beaux-arts et ethnographie. La frontière entre le lieu où se créerait le beau et celui qui montrerait des objets d’autres civilisations est ainsi dépassée. « L’artistique » et le « populaire » occupent un seul et même espace. Une volonté affichée par la commissaire générale Marie-Charlotte Calafat : « Nous avons cette chance de pouvoir proposer depuis notre ouverture des modèles de décloisonnement qui permettent de regarder la société dans son ensemble, à travers la production d’artistes et d’ethnographes qui nous racontent quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons. »

Multiplicité des regards

L’exposition intègre aussi des œuvres de l’artiste contemporain français Théo Mercier, qui a reçu pour l’occasion une carte blanche. On retrouve ses installations au cœur même de chaque salle de l’exposition, dont le thème entre en résonance avec les questionnements proposés : le dérèglement possible des canons, les trous de mémoire, etc.

Tamaroud-Kabylie, 1910 Tamaghoucht, Algérie. Huile sur toile de Jules Migonney. © Mucem.

Un choix que nous explique Hélia Paukner, responsable du pôle art contemporain du Mucem et l’une des commissaires de l’exposition : « Il est très important d’inclure dans l’accrochage des artistes contemporains pour avoir une multiplicité des regards. Les artistes sélectionnés évoquent chacun leur vision ou certains enjeux contemporains autour de la Méditerranée. » Pour élargir le champ des interprétations des deux côtés de la Méditerranée, un autre choix a été arrêté : « Nous avons invité des experts méditerranéens à rédiger des cartels en complément des nôtres pour inclure un maximum de points de vue. »

Restitution des œuvres

L’exposition ouvre par ailleurs plusieurs pistes de réflexion sur des sujets d’actualité, comme la restitution des œuvres aux pays dont elles sont issues. De la même façon que l’Algérie demande à la France une liste de biens de l’émir Abdelkader, les Cariatides de l’Érechthéion, dont les originaux sont exposés au British Museum, sont réclamées par le gouvernement grec. Les moulages seraient-ils la solution pour rendre les œuvres tout en gardant leurs traces ?

« Cela fait partie des solutions possibles, nuance Marie-Charlotte Calafat. L’idée n’est pas d’effacer l’Histoire, mais de réfléchir à des modèles pour mieux la penser. On ne propose pas une solution aux restitutions, mais on pose la question. » Et de préciser : « Il y a une légitimité à demander le retour d’un patrimoine dont le modèle d’acquisition s’est fait dans un contexte de guerre, de spoliation. Cette patrimonialisation mérite d’être retravaillée dans son histoire pour mieux être comprise. » Hélia Paukner propose une méthodologie : « Ne pas fermer les yeux, être réceptif aux demandes et étudier les dossiers pour éclairer les contextes précis d’acquisition qui sont parfois problématiques. »

Il est impossible de résumer toute la richesse de l’exposition Méditerranées, qui vaut pour elle-même et pour tous les enjeux, historiques et d’actualité, qu’elle soulève : construction fantasmée d’une identité méditerranéenne, post-colonialisme, orientalisme, restitutions… Parce qu’il offre un regard réflexif sur notre histoire, l’art possède une dimension politique. Le Mucem offre des clés pour comprendre les représentations du passé, il questionne notre époque et il trace des perspectives pour voir le monde dans sa complexité. Et avec ses expositions permanentes, le musée marseillais se dote d’une carte d’identités, au pluriel.

Méditerranées, inventions et représentations au Mucem, à Marseille, depuis le 5 juin 2024.

Commissaire générale : Marie-Charlotte Calafat.

Commissaires : Justine Bohbote, Raphaël Bories, Camille Faucourt, Enguerrand Lascols, Hélia Paukner.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines