Quand les artistes s’emparent de la représentation des cheveux afro

Imaginée par la curatrice sud-africaine Zama Phakathi, l’exposition « The Narratives of black hair » s’intéresse à la question des cheveux des Noirs à travers plusieurs récits communs. Un parcours à la fois esthétique et politique.

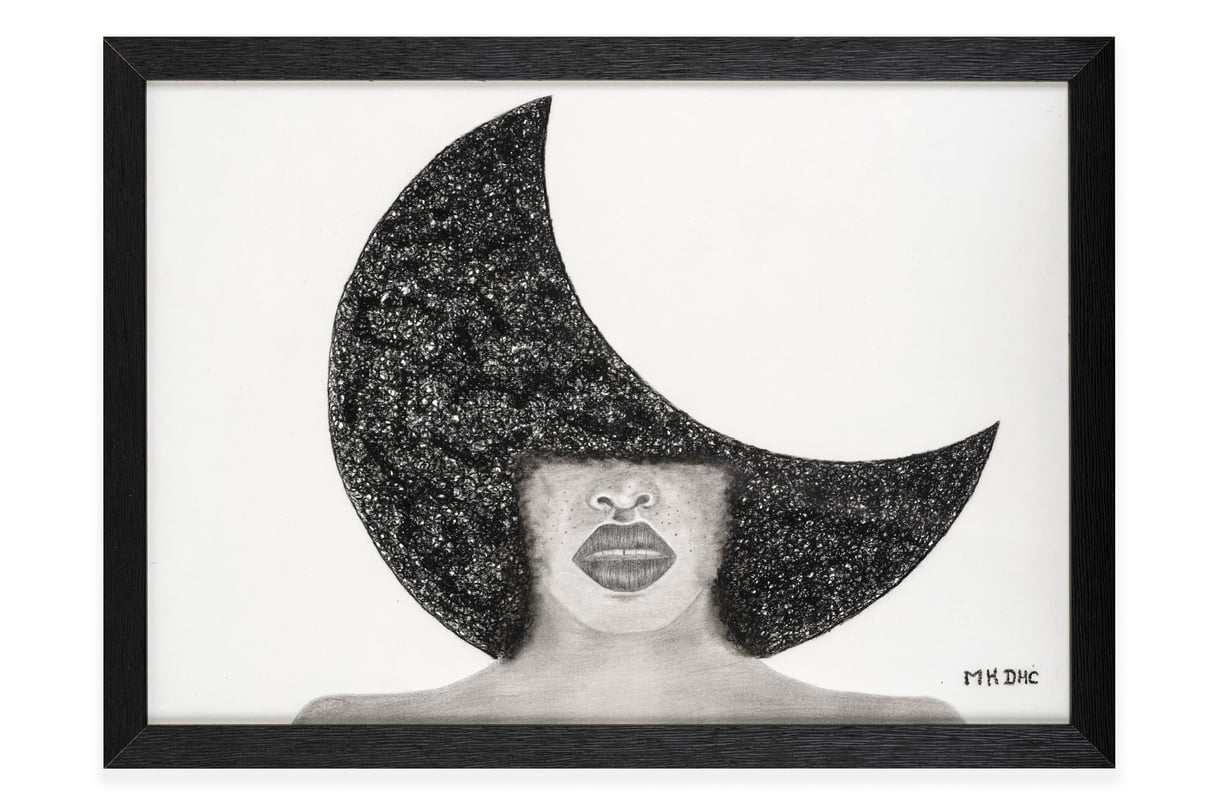

Dessin afro-futuriste de Murielle Kabile © Studio Louis Delbaere

« Don’t touch my hair », chantait Solange Knowles en 2016, sa chevelure frisée auréolant son visage, dans un élan d’affirmation identitaire réfutant toute fétichisation et objectivation. C’est aussi avec une approche politique que la curatrice sud-africaine Zama Phakathi a choisi de présenter, jusqu’au 3 août, à la galerie d’art contemporain parisienne Magnin-A, le travail d’une vingtaine d’artistes s’illustrant dans plusieurs disciplines (peinture, sculpture, photographie, installation…). Des narrations qui témoignent toutes de la portée symbolique, esthétique et historique des cheveux afro.

Rappelant brièvement l’importance du mouvement Black is beautiful dans la libération des codes de beauté noire dans les années 1970 aux États-Unis, puis celui des nappy (fiers d’être naturel) survenu quarante ans plus tard en Europe, le parcours illustre aussi le rôle que l’Afrique a joué dans la valorisation de l’esthétique noire. « A travers une variété de médiums, les œuvres de cette exposition soulignent l’importance des coiffures dans la transmission d’histoires personnelles et collectives, et promeuvent l’unité et la résilience », explique la commissaire de 33 ans.

Des représentations loin des injonctions

Ainsi, tout un langage autour de la fierté noire se dessine, loin des normes de beauté occidentales héritées de l’esclavage et de la colonisation. C’est ce qu’illustre la Nigériane Favour Jonathan dans sa série intitulée « A statement of pride » à travers cent photos d’identité la montrant tantôt coiffée d’un turban, tantôt de tresses, de locks, ou d’une afro. Un projet qu’elle ne cesse d’alimenter depuis 2017 afin de montrer la versatilité des cheveux crépus, qu’ils soient portés au naturel ou protégés sous une perruque.

Avec cette génération d’artistes – majoritairement féminine – un autre discours émerge, pour éviter toute nouvelle forme d’injonction esthétique. Comme Favour Jonathan, la plasticienne nigériane Ngozi Ajah Schommers s’inscrit à rebours du discours sur la naturalité comme gage d’émancipation, qui tend à peser sur les personnes noires. Avec son installation réalisée à partir de mèches de cheveux lisses, elle invite à réfléchir à l’aspect économique du marché des extensions capillaires vendues en lots et en masse. Ces perruques font de nombreuses adeptes, souvent pointées du doigt par la communauté, alors même que ces choix sont majoritairement contraints, pour des raisons sociales ou professionnelles. Ce manifeste fait échos au texte de loi contre les discriminations capillaires (« Crown act ») adopté en 2019 par plusieurs états américains, et à la même proposition de loi votée à l’Assemblée nationale en France plus récemment.

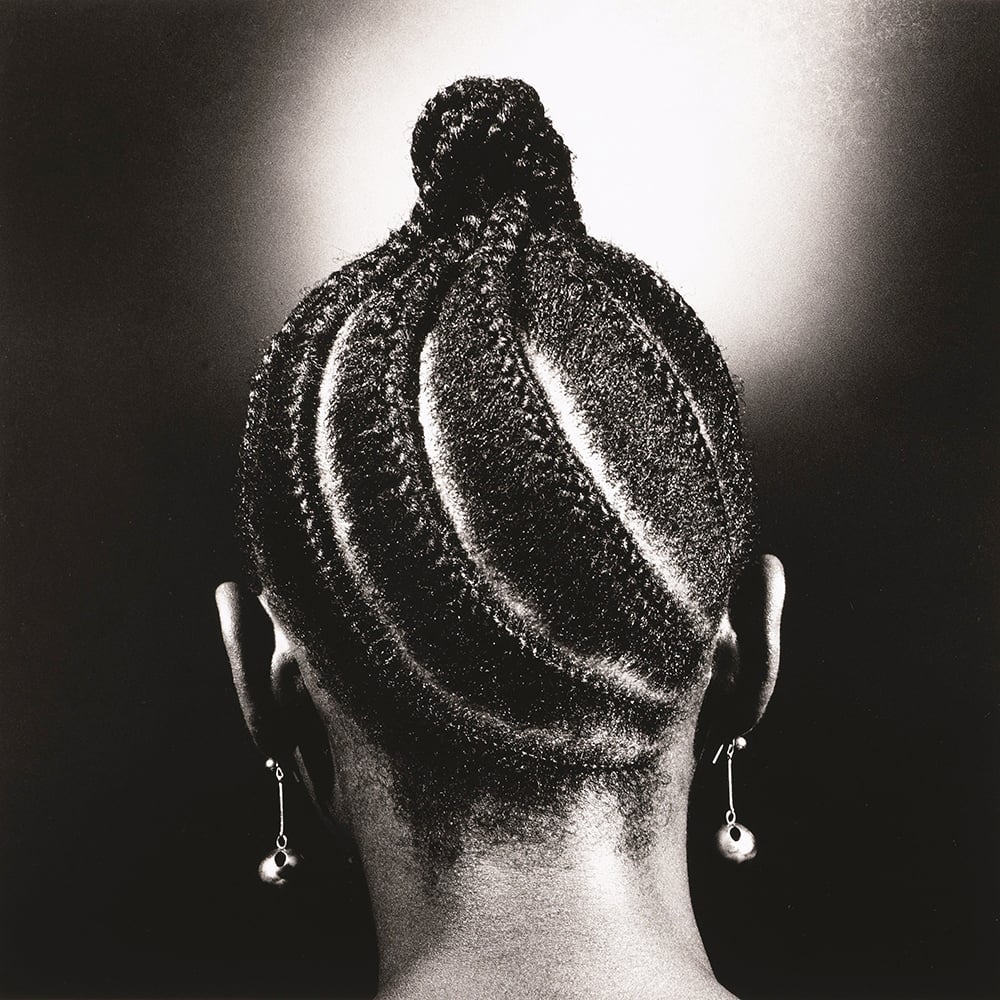

Okhai Ojeikere, Untitled, Hairstyles Series, C.1980

Nouvelles perceptions

C’est aussi pour déconstruire les préjugés et perceptions liés aux cheveux afro que d’autres artistes se sont emparés du sujet. Dans sa série Refutation of good hair (« la réfutation du bon cheveu »), la photographe africaine-américaine Nakeya Brown combine portraits et natures mortes pour pointer du doigt l’idée selon laquelle les cheveux doux, soyeux et lisses – de caractéristiques européennes -, sont considérés comme beaux. Et les cheveux crépus et courts, perçus comme moins désirables. De son côté l’Angolaise Ana Silva s’attache à la dimension symbolique des cheveux afro. Délicatement brodés sur un tissu de nylon, ses portraits de femmes couronnées de coiffures traditionnelles témoignent de l’expression de l’identité individuelle au sein des groupes sociaux.

Un travail amorcé par ses aînés, dès les années 1960, notamment par le Nigérian J.D. ‘Okhai Ojeikere et ses désormais célèbres « hairstyles » tirés en noir et blanc. Parmi son impressionnant corpus de photos témoignant d’une culture complexe et codifiée, trois sont présentées dans l’espace inférieur de la galerie, aux côtés des dessins afro-futuristes signés Muriel Kabile, également reconnue pour réaliser des coiffures stylisées qu’elle dresse fièrement sur la tête de ses modèles. Un acte de résistance qui continue en dehors des murs.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines