Marrakech, histoire d’une cité impériale

Du 23 au 26 mai 2024, la seconde édition des journées du patrimoine était organisée dans la cité ocre. Une façon de (ré)concilier les Marrakchi – et les Marocains – avec l’histoire d’une ville qui, longtemps, donna son nom à tout le pays.

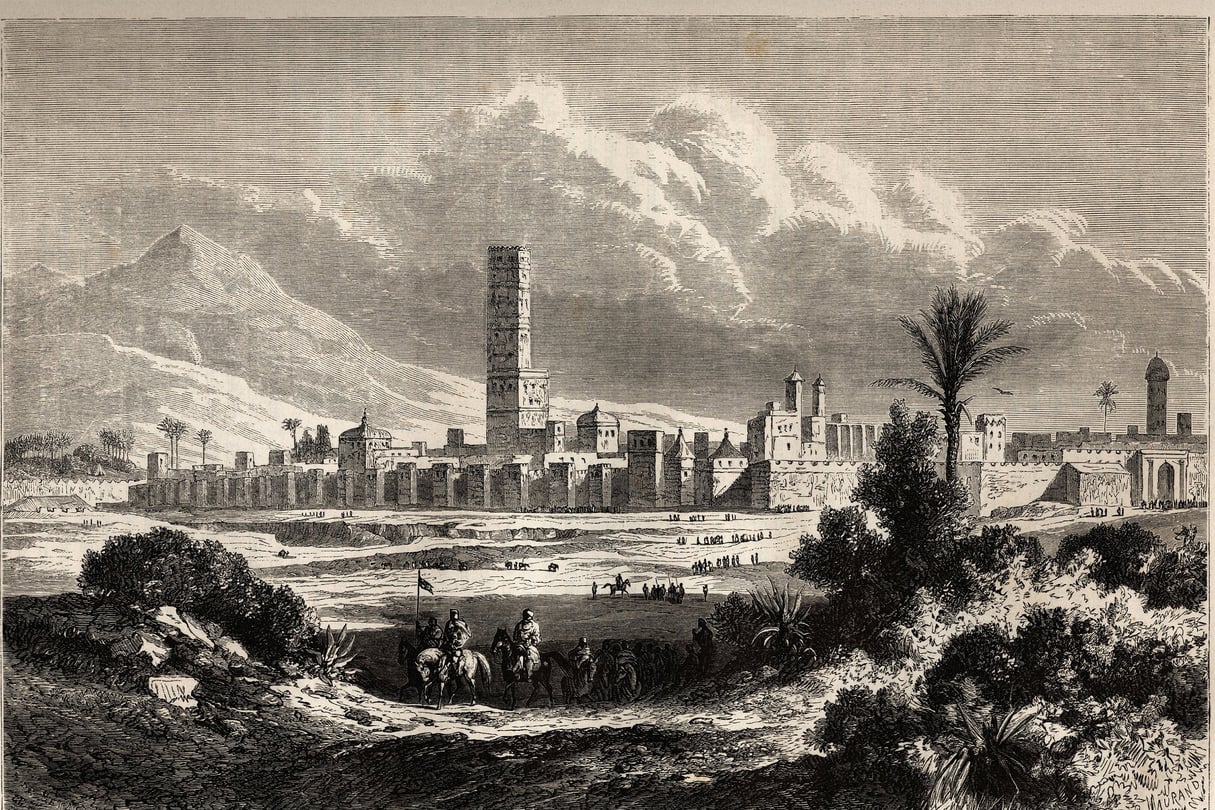

Une gravure de la ville de Marrakech réalisée par Auguste de Bérard (1824-1881). © Selva/opale

Pour commencer, un peu d’étymologie. C’est bien du tamazight, la langue berbère, que vient le nom de la ville. Une association entre deux lexies, « (ta)murt » et « akush », qui viennent à signifier « endroit ou terre qui jouit de la protection divine ». Plus tard, dans les traités de commerce, dans le courrier diplomatique et les autres documents officiels échangés entre le Maroc et les autres pays, de l’ancien régime au protectorat, c’est le pays tout entier qui est désigné sous l’appellation de « Marrakech« , ou « Marrakuch ».

Une ville pour un pays : en termes linguistiques, on parle de synecdoque, c’est-à-dire qu’une partie désigne un tout. Certes, à partir du XVIe siècle, on parle aussi de l’ « empire chérifien » mais, à bien des égards, c’est le terme de Marrakech qui l’emporte sur tous les autres. Ce qui en dit long sur l’aura de la cité ocre hors des frontières. Et si le terme a aujourd’hui disparu des glossaires diplomatiques pour ne plus désigner que la ville méridionale, pour beaucoup, le Maroc, c’est toujours « Marrakech ».

L’histoire officielle de Marrakech débute en 1070. La dynastie des Almoravides est encore en gestation. Dans son expansion depuis le Sahara vers le nord du pays, cette tribu des berbères Sanhadja, venue de l’Adrar (Mauritanie actuelle) porte son choix sur la ville rouge pour en faire une capitale. Celle-ci est alors confiée à Youssef Ibn Tachfin, l’une de ses figures les plus mythiques de l’histoire du pays.

Et pour cause : Ibn Tachfin fait de Marrakech une base arrière et un tremplin vers de nouveaux horizons de conquête : Fès, le nord du Maroc et Al-Andalus. Mais aussi vers le Maghreb al-awsat, ou Maghreb central. « Il appartient à l’Almoravide Youssef Ibn Tachfin [qui régna de 1061 à 1106] de grouper les terres marocaines dans des limites qui, après bien des variations, devaient demeurer les limites définitives du pays », résume l’historien Albert Ayache dans son ouvrage, Le Maroc. Aujourd’hui, sa mémoire est vivante avec le mausolée Ibn Tachfin.

Les Almohades, la dynastie qui chasse du pouvoir les Almoravides, feront entre 1147 et 1269 de la ville leur capitale. Un siècle après sa création en 1070, Marrakech a su s’imposer comme ville commerciale. Très tôt, elle s’intègre comme une étape incontournable dans le commerce transsaharien, artère vitale de l’économie médiévale marocaine. C’est de cette dernière que les caravanes continuent vers Taroudant, le Souss, voire Sijilmassa, porte d’entrée vers le Sahara.

Les Almohades, des bâtisseurs hors pair

Ainsi, les négociants « entrant par certaines portes bien déterminées afin que leur marchandise soit plus facilement contrôlée (…) se retrouvent dans les fondouks spécialisés dans tel produit avec leurs cours, leurs boutiques, leurs logements (…). Marrakech où les souks quittent les alentours de l’ancienne mosquée almoravide pour les rues avoisinantes de la Koutoubia puis de la casbah almohade (…). Marrakech avec son marché toujours bien approvisionné de sauterelles, de parfums, de savons, avec sa kissarya construite par al-Mansour », décrit l’historien Jean Brignon dans son Histoire du Maroc.

La mémoire des Almohades sera perpétuée dans la chair de la ville elle-même par la construction d’une kasbah. Une citadelle défensive qui servira au demeurant de modèle pour la dynastie des Mérinides (1258-1359) qui, avec la kasbah de Boujloud, en feront ériger une réplique dans Fès la nouvelle. La mémoire des Almohades imprègne un peu partout la cité rouge. En témoigne la mosquée de la Koutoubia érigée en 1148 par le sultan Abd al-Mumin. Son style affiné et ascétique correspond au puritanisme des Almohades. Elle inspirera la Giralda de Séville ainsi que la tour Hassan à Rabat.

C’est en 1522, que la dynastie chérifienne des Saadiens s’installe à Marrakech. Elle écrira les pages les plus épiques de l’histoire du Maroc. Deux faits majeurs : la victoire dans la bataille des Trois rois (1578) qui met un coup d’arrêt aux ambitions lusitaniennes, voire ottomanes, sur le Maroc. Pour marquer les mémoires, Ahmed el-Mansour – dit plus tard « le Sultan doré » – fait ériger le palais El Badi à Marrakech. Célébration dans la pierre d’une défaite fondatrice, pour de nombreux historiens, du nationalisme marocain. Viennent ensuite les expéditions militaires vers le Sahel : les empires du Mali et du Songhay, notamment, pour mettre la main sur les mines de sel et la poudre d’or.

« Ya’qub al-Mansour est à coup sûr le plus grand souverain du Maroc avec son homonyme Ahmed al-Mansour le Saadien. Il est l’égal de Saladin, son contemporain […]. Mécène il fit […] de Marrakech un foyer artistique et intellectuel à l’égal de Damas et de Bagdad », évoque l’historien Daniel Rivet dans son Histoire du Maroc, de Moulay Idris à Mohammed VI. Après la conquête de l’empire du Mali, le Makhzen installe un pacha venu du Maroc à la tête de Tombouctou. Cependant les habitants de la ville ne l’entendent pas de cette oreille. Chauffés à blanc par les oulémas et les intellectuels, ils fomentent une insurrection. Les Saadiens décident alors d’exiler les chefs des rebelles vers Marrakech. Ahmed Baba (1556-1627), un érudit de 36 ans, sera ainsi déporté vers la ville rouge pour actes séditieux.

Un autre trait de l’histoire du Maroc, dénotant sans conteste l’importance de Marrakech aux yeux des dynasties. Quand bien même Moulay Ismaël n’est pas le fondateur de la dynastie alaouite, la famille régnante actuelle, il en est le consolidateur. C’est sous sa bannière que le Maroc prémoderne est unifié. Ce même souverain, probablement jaloux des Saadiens, effacera leur mémoire de la ville rouge. « À Marrakech, les tombeaux saadiens ont été murés et recouverts de terre sur l’ordre de Moulay Ismail, pour que ces légers étuis d’albâtre, rangés les uns à côté des autres, ne portent pas ombrage à la dynastie alaouite […] C’est le service français des ponts et chaussées qui les découvrira par hasard en 1917, au cours de travaux de terrassement », assure le très royaliste et ami de Hassan II historien Jacques Benoist-Mechin, dans Lyautey L’Africain ou le rêve immolé.

Base arrière des reconquêtes du Maroc

Avec le temps, le statut particulier de la ville s’affirme. Quand l’anarchie, et ce fut souvent le cas, ensanglante l’empire chérifien, les khalifes et les sultans, jugeant Fès ou Meknès trop enclavées pour être correctement protégées et défendues, déménagent généralement leur capitale à Marrakech, qui sert en quelque sorte de capitale de retranchement. C’est ainsi que le sultan Moulay Mohammed ben Abdallah se relancera depuis Marrakech afin de pacifier le Maroc et de se reprendre le trône des Alaouites. Il fera aussi embellir les jardins de l’Agdal conçus sous l’Almohade Abd el-Moumen, en faisant enrichir la flore avec des grenadiers, orangers et des oliviers. Ils sont aujourd’hui inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Plusieurs fois dans l’histoire du Maroc, le futur sultan du Maroc fera ses premiers pas politiques à Marrakech. En atteste le sultan Moulay Hassan ben Mohammed qui, à la mort de son père en 1873, était khalifat de la cité rouge. Autre exemple : celui de Moulay Hafid ben Hassan qui en 1907, devant la multiplication des troubles dans l’empire chérifien, est désigné au pouvoir en remplacement de son frère Moulay Aziz ben Hassan.

À la mort de Moulay Hassan ben Mohammed, l’héritier au trône, Moulay Aziz n’était pas encore en âge de régner. Aussi le Makhzen se replie-t-il sur le chambellan Ahmed ben Moussa pour assurer l’intérim. Mais cette régence n’est pas bien vue par l’intelligentsia de Fès, si bien que Ba Ahmed, comme l’appellent affectueusement les Marocains, préfère s’installer à Marrakech en lieu et place de Fès, où l’opposition à son pouvoir est forte. Dans la ville ocre, fief des grands caïds de l’Atlas, le régent pouvait affermir son pouvoir en s’appuyant sur les seigneurs locaux.

Son passage par la ville demeure aujourd’hui dans la mémoire des Marrakchis, essentiellement à travers un monument : le palais de la Bahia, édifié en 1886. Son emplacement n’est pas anodin, à proximité des jardins de la Menara et du palais El-Badi. Ba Ahmed voulait à coup sûr se tailler une place de choix dans la mémoire architecturale du royaume et, à en croire l’historien et diplomate Henri Cambon, « pensa surtout à arrondir sa fortune et à se ménager à Marrakech une demeure somptueuse, le palais de la Bahia ».

La capitale de la résistance au protectorat

Marrakech, dans les années entourant l’avènement du protectorat, sera encore un point chaud. Faut-il évoquer l’énigmatique assassinat du Dr Mauchamp, le 19 mars 1907, un médecin français installé dans la ville ocre ? Ce meurtre barbare, commis sur fond de rivalité entre Paris et Berlin, sera l’un des prétextes au lancement de l’aventure militaire de la France dans l’empire chérifien. Au lendemain de son lynchage, l’armée d’Afrique stationnée en Algérie pénètre en guise de représailles dans la ville frontalière d’Oujda.

Après la signature du protectorat à Fès, c’est encore Marrakech qui incarnera la résistance, dont la figure la plus saillante sera Ahmed el-Hiba. Depuis Tiznit où il s’est proclamé sultan, celui-ci remonte vers le Nord, suivant un trajet qui rappelle la folle chevauchée des Almoravides. En août 1912, coup de maître : il fait prisonnier le consul de France. Deux mois plus tard néanmoins, il se fait écraser par les colonnes mobiles du colonel Mangin. Et Marrakech rentre dans le giron protectoral.

Marrakech fera à nouveau parler d’elle quarante ans plus tard quand, en août 1953, une assemblée de dignitaires et d’oulémas, à l’instigation de la résidence générale, déchoient le sultan Mohammed ben Youssef et désigne à sa place Mohammed ben Arafa. Ce geste impondéré et impensé plongera le Maroc dans des troubles inédits et précipitera finalement l’indépendance.

Le 17 février 1989 enfin, c’est toujours à Marrakech que sera signé l’acte de naissance de l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Signe que la ville, qui n’a jamais renoncé ni oublié qu’elle avait donné son nom à tout un pays, persiste encore et toujours à voir plus grand.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus – Culture

- Algérie : Lotfi Double Kanon provoque à nouveau les autorités avec son clip « Ammi...

- Stevie Wonder, Idris Elba, Ludacris… Quand les stars retournent à leurs racines af...

- RDC : Fally Ipupa ou Ferre Gola, qui est le vrai roi de la rumba ?

- En RDC, les lampions du festival Amani éteints avant d’être allumés

- Bantous : la quête des origines