Livres : comment « Revue Noire » a changé le regard sur l’art africain

Plus de vingt ans après leur ultime numéro, paru en septembre 1999, les fondateurs de « Revue Noire » reviennent sur la genèse d’une publication déterminante pour les artistes du continent.

Revue noire n°26 sur Madagascar, édition de septembre 1997 © DR

En France, et pour qui s’intéresse de près ou de loin au continent africain, il y a un avant – et un après – Revue noire. Propos exagérés ? Vingt ans après la fin de cette revue d’avant-garde créée par le quatuor Jean-Loup Pivin, Simon Njami, Pascal Martin Saint-Leon et Bruno Tilliette, on commence à peine à mesurer à quel point elle a permis de modifier le regard porté par l’Occident sur l’Afrique, et, d’une certaine manière, le regard porté par l’Afrique sur elle-même.

Pour s’en convaincre, il suffit aujourd’hui de se plonger dans les textes et les images rassemblés dans l’ouvrage Revue noire. Histoire Histoires publié par les quatre fondateurs. Plus de 400 pages pour dire 34 numéros consacrés à l’art contemporain, entre 1991 et 1999, et expliquer une démarche qui n’allait pas de soi.

Mais comme il fallait s’y attendre avec ces olibrius iconoclastes, il ne s’agit ni de brosser l’histoire d’un passé glorieux, ni de jouer aux anciens combattants. Et s’ils sont fiers du chemin parcouru – pas de fausse modestie dans leur discours – ils aiment suffisamment leur monde, et son présent, pour savoir à quel point les questions qu’ils soulevaient il y a vingt ans demeurent intensément d’actualité.

Comme un 35e numéro

Alors, ne pas s’attendre au récit chronologique patiemment agencé et nourri d’anecdotes individuelles, illustré par des photos floues prises en fin de soirée, fumée des cigarettes et vapeurs d’alcool comprises pour faire plus vrai. Revue noire fut bel et bien une histoire d’amitiés, de soirées arrosées et de discussions sans fin, mais les images de ces moments n’existent pas dans l’ouvrage. « C’est une décision mûrie, confirme Jean-Loup Pivin avec son franc-parler habituel. Nous ne sommes pas là pour montrer nos gueules. Revue noire est plus importante que les gens qui la composent. Au tout début, nos textes n’étaient pas signés. Et vous remarquerez qu’il n’y avait pas de photos des artistes eux-mêmes. » Une position que rejoint son comparse Simon Njami : « Il ne s’agit pas de nous en tant qu’individus. Nous avons toujours voulu éviter l’aspect superficiel de l’image et de l’anecdote. »

Dans les années 1980, il n’y avait pas de regard africain sur l’Afrique

Les petits curieux qui se délectent des coulisses de l’histoire repasseront, cette anthologie combattante ressemble plus au 35e numéro de Revue noire qu’à une monographie nostalgique versant dans l’autoglorification. Pivin ne dit pas autre chose quand il écrit en introduction : « Cet essai n’est pas un ordre mais un désordre apparent. Il associe des réflexions, des expériences, des avis dans une forme de collage […] qui est une notion essentielle de Revue noire. […] L’écriture à plusieurs mains est une façon de relativiser le ton parfois péremptoire de nos certitudes réciproques, d’instiller le doute de beaucoup de lieux communs ou pensées toutes faites dont nous ne pouvons pas prétendre être exempts. S’il n’y a qu’une seule certitude, notre profond amour pour notre monde. »

Revue noire. Histoire Histoires, de Jean-Loup Pivin, Simon Njami, Pascal Martin Saint-Leon et Bruno Tilliette, éditions Revue noire, 404 pages, 45 euros

« Marre du regard ethnologique »

Le lecteur curieux aura donc à cœur de se faufiler dans cette « pensée mosaïque » pour y pêcher ce qui l’intéresse et comprendre la démarche intellectuelle mise en œuvre par les quatre créateurs. Une démarche née d’une colère, à la fin des années 1980, à une époque où il n’était pas possible de voir le travail d’un artiste africain vivant dans les foires ou dans les musées. « Nous étions portés par une colère contre cette vision de l’Afrique qui n’arrivait pas à sortir de la plume au cul, lance Jean-Loup Pivin. Il n’y avait pas de regard africain sur l’Afrique. Mes amis en avaient marre du regard ethnologique, des clichés sur la sauvagerie animale, et encore je ne parle pas des photographies de Leni Riefenstahl ! [réalisatrice et photographe proche du régime nazi qui photographia les Noubas de Kau (Soudan) dans les années 1970]. »

« Aujourd’hui, il y a toute une génération qui contribue à contredire le discours dominant, mais à l’époque nous étions un peu seuls, confirme Simon Njami. C’est surtout le discours ethnologisant qui nous agaçait. »

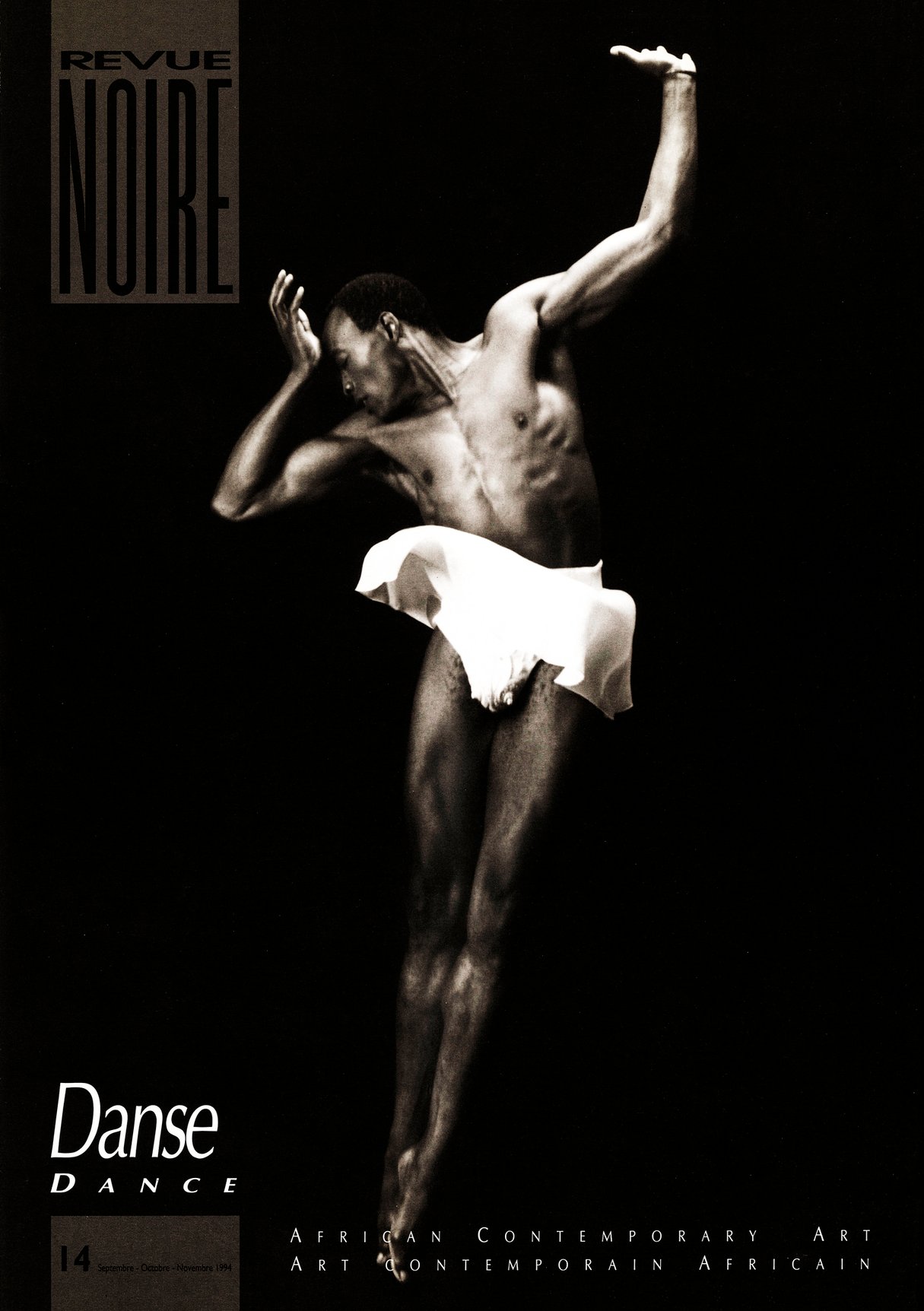

Revue Noire n°14, spécial danse, sous la direction de Jean Loup Pivin, publié en septembre 1994

Face à ce silence assourdissant que seule vient troubler l’exposition Les Magiciens de la terre, la rencontre que décrit Njami en quelques lignes, puis la communauté de pensée qui unit Pivin, Martin Saint-Leon, Njami et Tilliette débouche sur la création d’une revue commercialement suicidaire : grand format invendable en kiosque sans aucun rapport avec ce qui se fait à l’époque, quadrichromie travaillée, textes bilingues plus poétiques que critiques.

Ceux qui n’étaient pas montrés

Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow fait la couverture du numéro 1, la Nigériane Sokari Douglas Camp, celle du numéro 2. « On s’est refusé à la critique, raconte Jean-Loup Pivin. On ne voulait pas avoir de commentaires, sinon inspirés, littéraires. Je ne connais pas de textes critiques qui ne procèdent pas par référence à d’autres artistes et qui ne fassent étalage de connaissances en histoire de l’art. Nous, on voyait d’abord les choses, avant de regarder ce qu’il y avait derrière. » Les préférences des rédacteurs s’expriment à travers la taille des photos : ce qu’ils aiment moins apparaît en plus petit.

La création de la revue relève d’un bricolage savant, en fonction de l’argent disponible et des occasions de voyager. « L’urgence qui nous habitait était d’inscrire l’Afrique dans un discours endogène, pas exogène, raconte Simon Njami. Nous nous sommes retrouvés plongés dedans avec une intensité que nous n’avions pas soupçonnée. » Dans l’un de ses textes, il écrit aussi : « Je suis tenté d’écrire que l’Afrique n’était pas le sujet de nos discussions, mais cette énergie créatrice dont jusqu’alors personne ne parlait en France, et peut-être dans le monde. »

S’il fallait chercher une ligne directrice à Revue noire, elle est là, dans la volonté de montrer des créateurs qui n’étaient pas montrés et méritaient de l’être. Égrener les noms serait fastidieux, mais ils sont là et comptent toujours : Ouattara Watts (numéro 5, 1992), William Kentridge (numéro 11, sur l’Afrique du Sud, 1993), Barthélémy Toguo et Pascale Marthine Tayou (numéro 13, sur le Cameroun, 1994).

Des amoureux sans le sou, qui ne se plient pas aux diktats de pubards ou de mécènes

« On découvrait tout, notre problème était de montrer le plus possible, poursuit Pivin. On voulait être prospectifs mais nous n’avions pas d’argent autre que le nôtre et l’aide ponctuelle de certains ministères. Nous avancions au coup par coup en bricolant dans notre coin, avec une autonomie totale. Aucun artiste ne nous a été imposé. Nous avions ce grand luxe de pouvoir dire : “Allez vous faire foutre !” »

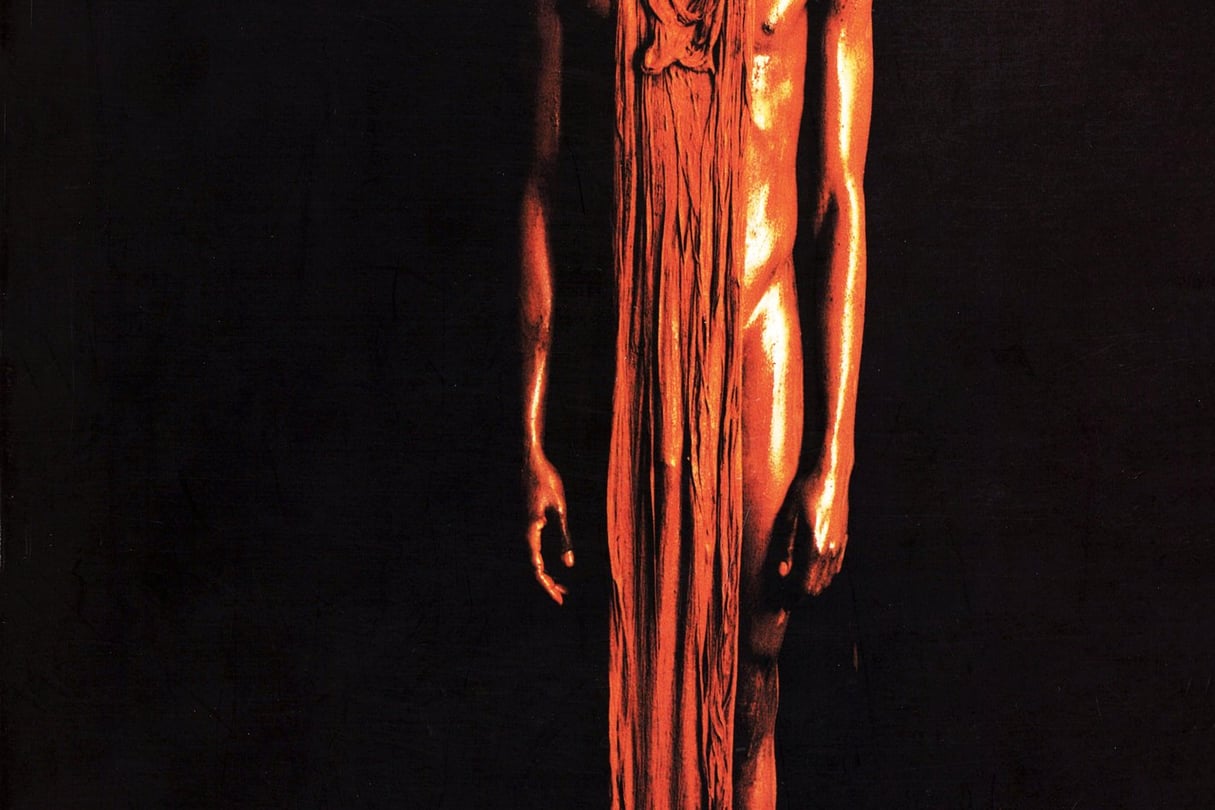

Revue Noire N°7, sous la direction de Jean Loup Pivin, publié en septembre 1992

Aujourd’hui, ils refusent de se poser en découvreurs ou en promoteurs d’artistes ignorés. « On ne mesure qu’à la fin l’importance que l’on a eue, dit Pivin. Sur le moment, on était juste de joyeux lurons. Mais on avait une vision qu’on voulait tenir. »

Absolue liberté

Une vision mais aussi des envies, des intuitions, des révoltes. « Je ne connaissais rien à l’Afrique, ose Simon Njami. Nous y sommes allés surtout pour nous découvrir nous-mêmes, pour nous sauver nous-mêmes. Nous étions des amoureux. » Des amoureux sans le sou, qui ne se plient pas aux diktats de pubards ou de mécènes. « Nous avons toujours agi en nous disant : “Nous le ferons dans tous les cas. Si vous pouvez nous aider, ce sera formidable, sinon ce sera sans vous.” Cela nous donnait une absolue liberté éditoriale », écrivent Jean-Loup Pivin et Pascal Martin Saint Leon.

De 3 000 exemplaires au début, la revue passera à 8 000 à la fin, avec le numéro 33-34 sur le Maroc. Une fin sans amertume ni regret, une fin qui n’est qu’un début. « Nous ne voulions pas tomber dans un système de rente, conclut Simon Njami. L’objectif de Revue noire, c’était la fin de Revue noire. Dès lors que tous ces artistes entreraient dans le marché, il n’y aurait plus besoin de cette publication. En 1991, il n’y avait pas un Nègre dans une exposition d’art contemporain. Aujourd’hui, aucun commissaire ne peut faire une exposition sans inclure un artiste africain. à partir de là, le combat tel que nous l’avons mené n’a plus de raison d’être. Une fois ce discours acquis, nous avons pensé à une revue qui montrerait l’Afrique dans le monde. »

Cette revue ne s’est pas faite, faute d’argent et d’énergie, mais les quatre fondateurs ont poursuivi leur parcours et aiment à revenir à la « maison » Revue noire, rue Cels (à Paris), où l’on se sent en famille. Et où chacun sait que l’histoire se poursuit. « Rien n’est vraiment réglé, souffle Njami, il y a toujours des regards anthropométriques. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles