Festival d’Avignon : Fatou Cissé, le Sénégal au corps

Dans sa nouvelle création, à découvrir en sélection officielle (le « in »), la chorégraphe dakaroise questionne la place des femmes dans son pays en s’inspirant des tanebeer, ces bals populaires où la danse bouscule l’ordre social et sexuel.

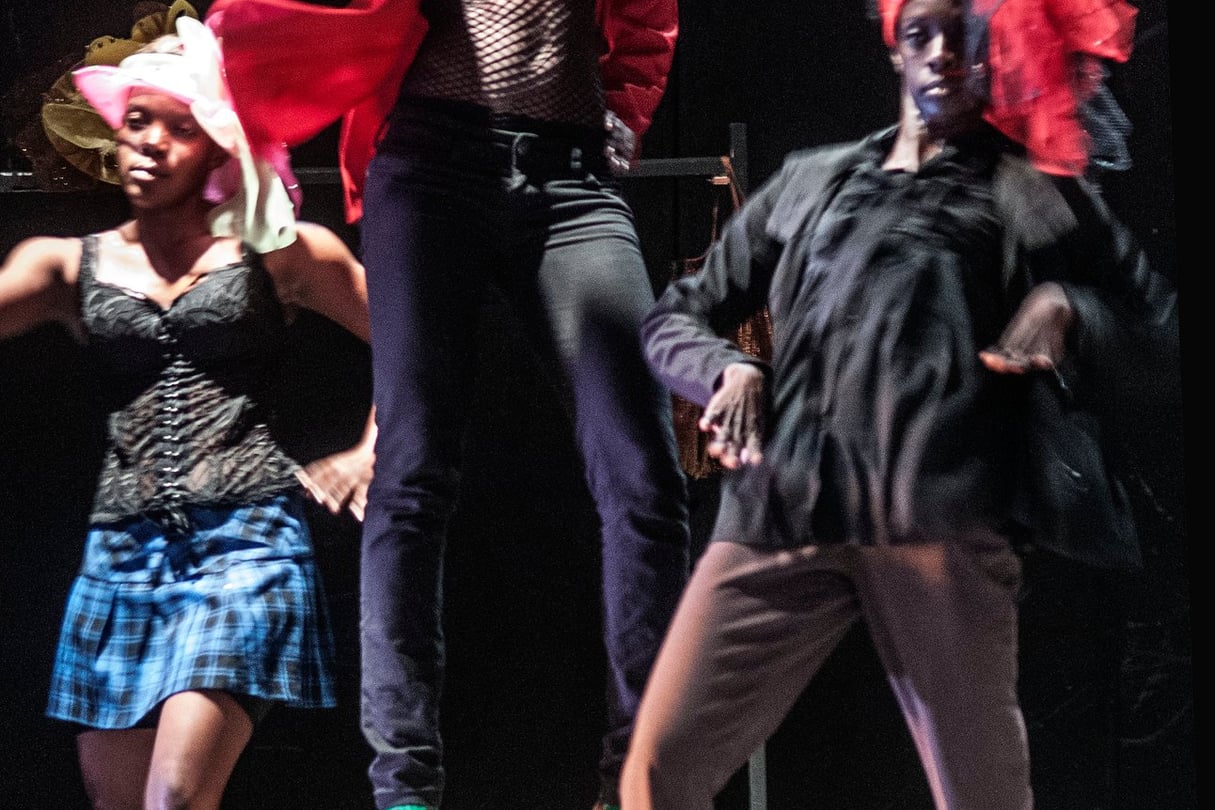

Fatou Cissé (à dr.) dans Le Bal du cercle, à voir jusqu’au 23 juillet au Festival d’Avignon, au cloître des Carmes. © ÉLISE FITTE-DUVAL

Dans le ciel provençal, le Festival d’Avignon fait briller cet été l’une des étoiles montantes de la danse contemporaine africaine. Après le succès international d’un solo à la précision chirurgicale, Regarde-moi encore, la Sénégalaise Fatou Cissé a investi depuis quelques jours le prestigieux cloître des Carmes. Elle y creuse, avec Le Bal du cercle, sa réflexion sur la condition des femmes dans une Afrique écartelée entre conformisme et désir de modernité. Une première pièce de groupe, pour cinq danseuses et un travesti, qui s’inspire du tanebeer, tradition pratiquée par les femmes dans les quartiers populaires de Dakar. Libérées le temps d’une soirée de leur carcan domestique, les coépouses s’y livrent à des joutes vestimentaires et à des provocations corporelles savamment calculées, faisant de la danse un instrument de pouvoir, un moyen de démontrer leur valeur face à leurs rivales. Un ring autant qu’un bal, donc, « où la fille la plus humble peut être Miss Monde le temps d’un soir et où les femmes défient l’injonction qui leur est faite de cacher leur intimité ».

Volonté

Alors, féministe, Fatou Cissé ? « Pas du tout, tranche-t-elle. Mon travail n’est absolument pas revendicatif. Ce qui m’intéresse, ce n’est ni de dénoncer ni de changer les règles mais de raconter des histoires, de montrer ce que les femmes vivent au quotidien. » Le seul combat dont Fatou Cissé se réclame est celui qui consiste à vivre pleinement toutes les vies qui s’offrent à elle : femme de 41 ans, mère d’un garçon de 4 ans, musulmane et chorégraphe. Ce qui ne relève pas de l’évidence, même lorsqu’on bénéficie d’un solide héritage culturel.

La difficulté pour une femme, ce n’est pas de commencer dans la danse, c’est d’y faire carrière…

Sa mère était styliste, son père, Ousmane Noël Cissé, a dirigé le Ballet national du Sénégal après avoir été formé à Mudra Afrique, l’école fondée par Maurice Béjart et dirigée par Germaine Acogny. « J’ai commencé à danser toute petite, en prenant des cours de classique, de modern jazz et d’afro-jazz, raconte-t-elle. J’ai été formée dans la compagnie de mon père, qui accueillait beaucoup de chorégraphes africains-américains. C’est dans cette culture-là que j’ai grandi. Après mon bac, j’ai décidé de me professionnaliser, en prenant d’abord des cours de danse traditionnelle, dans mon pays et en Guinée. Je voulais maîtriser ma culture, la danse contemporaine est venue après… » En 2001, pour être précis, à l’occasion de la première édition du festival Kaay Fecc. Une manifestation qui, en accueillant à Dakar des compagnies contemporaines étrangères, a éveillé chez elle et chez bien d’autres artistes le désir de « ne pas rester dans la répétition, d’aller plutôt vers la recherche ».

La rencontre avec le chorégraphe congolais Andréya Ouamba, à la même époque, sera tout aussi déterminante, au point que Fatou Cissé est toujours l’une des interprètes de sa compagnie. Dès son premier solo, le radical Xalaat (« pensées », en wolof), Fatou Cissé témoigne pourtant de sa volonté de développer une démarche très personnelle. Suivront un prix aux rencontres Danse, l’Afrique danse ! avec son duo Impro-Visé_2, puis des ateliers au centre chorégraphique Charleroi de Bruxelles et au Centre national de la danse de Paris.

Fatou Cissé a fait ces dernières années le tour de la planète, tout en restant fidèle à Dakar, où est basée sa compagnie et où elle développe pas à pas un style qui lui est propre. Une danse millimétrée et nourrie d’une attention extrême aux gestes et aux « manières », qui disent mieux que des mots la place exacte qu’occupent les femmes dans son pays. Et résonnent avec son propre parcours. « J’ai mis du temps à trouver ma voie, beaucoup d’énergie aussi, confie-t-elle. Au Sénégal, la difficulté pour une femme, ce n’est pas de commencer dans la danse, c’est d’y faire carrière… Beaucoup se lancent et puis arrêtent pour des raisons familiales. Aller présenter ses propres créations à l’étranger tout en essayant de mener une vie de famille, ce n’est pas bien vu. Ce n’est pas ce qu’on attend d’une femme respectable… Moi, j’ai la chance d’être issue d’une famille d’artistes et d’avoir un mari qui évolue dans ce milieu. Mais si la question de la position de la femme est au cœur de mon travail, c’est sûrement parce qu’en tant que Sénégalaise musulmane je fais moi-même l’expérience de cet arbitrage permanent entre la norme sociale et le désir de liberté individuelle… »

Aphonie

Une tension, elle ne s’en cache pas, qui influence profondément ses chorégraphies. « Je suis musulmane, c’est quelque chose qui compte pour moi, et je me pose beaucoup de questions sur les limites à ne pas franchir, d’autant que la société sénégalaise reste très conservatrice. Il n’y a pas énormément d’interdits, mais ils existent et je les interroge par mon art. En Europe, par exemple, le corps est très exposé, on peut danser nu sur scène… Au Sénégal, c’est absolument impossible. Et moi-même, je pense à la fois que le corps a besoin d’être libéré mais qu’il est sacré, et qu’on ne peut se dévêtir que jusqu’à un certain point. Je suis sans cesse en train de me demander jusqu’où je peux aller… Et parfois, je triche. »

Le tanebeer est, de ce point de vue, un formidable sujet d’étude. Fatou Cissé n’a découvert cette tradition qu’à l’adolescence, lorsque ses parents ont déménagé dans les quartiers périphériques de Dakar. Et sans jamais être entrée dans le cercle elle-même, elle confesse une réelle fascination pour cette coutume ancestrale, qui s’est peu à peu muée en une sorte de défouloir, dont le carburant est une révolte sourde. À tel point que les tanebeer sont de plus en plus surveillés par les autorités, inquiètes d’y déceler une transgression qui remette en cause l’ordre sexuel.

Fatou Cissé en a parfaitement conscience mais y voit, elle, bien d’autres dimensions : l’irrésistible séduction qu’exerce la société de consommation, qui pousse les filles à rivaliser à coups de tenues excentriques et de talons hauts ; le désir de montrer que l’aphonie des femmes dans l’espace public ne reflète pas leur place dans le foyer, « où elles soufflent souvent dans la chambre à coucher ce que les hommes disent tout haut » ; la façon enfin dont une certaine Afrique en apparence immuable montre par les décharges électriques qui agitent ses corps fiévreux qu’elle bouge bel et bien. Et peut-être plus vite qu’on ne le pense.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles