La Biennale de Venise à la mode postcoloniale

La programmation de la 56e édition de la Biennale d’art contemporain étant confiée au Nigérian Okwui Enwezor, l’Afrique est bien là. Mais pas forcément là où on l’attend. Reportage.

Le commissaire général de la 56e Biennale de Venise, Okwui Enwezor (à gauche) et son président, Paolo Baratta, à Venise, le 5 mai 2015. © Domenico Stinellis/AP/SIPA

Venise, c’est un flot de touristes armés de selfie sticks qui parcourent de manière ininterrompue un chemin de cartes postales et de boutiques kitsch menant du pont du Rialto à celui des Soupirs en passant par la place Saint-Marc. Venise, c’est le goût amer du spritz, un soleil couchant dans un verre au bord d’un canal déserté, à l’écart de la foule des couples en voyage de noces. Venise, c’est le romantisme vieille école sur les gondoles et les monceaux de babioles attrape-nigauds. Un fourre-tout de contradictions auxquelles la 56e Biennale d’art contemporain, intitulée « All the World’s Future » (jusqu’au 22 novembre 2015), n’échappe pas.

Comme à chaque édition, cette grand-messe de l’art (et du marché de l’art) a connu ses polémiques et ses moments de grâce. La lecture publique du Capital de Karl Marx initiée par le commissaire nigérian Okwui Enwezor pour accueillir les riches collectionneurs était une sympathique provocation peu à même d’influer sur les grandes logiques marchandes à l’œuvre dans le monde. Logiques marchandes qui expliquent sans doute le grand pataquès du pavillon kényan qui devait accueillir essentiellement des artistes… chinois ! Un scandale qui n’a pas suscité les gros titres, à l’inverse de celui provoqué par l’artiste suisse Christoph Büchel, qui a quand même commis le péché impardonnable d’installer une mosquée à l’intérieur de l’église (fermée au public) Santa Maria della Misericordia dans l’idée de fustiger le manque de lieux de prière pour les musulmans de la ville…

Pour contrebalancer, et au titre des moments de grâce, on citera la remise d’un Lion d’or à l’artiste ghanéen travaillant au Nigeria El Anatsui dont les fascinantes sculptures drapées ont des propriétés véritablement philosophales. Un Lion d’or amplement mérité qui venait signaler que l’Afrique était là, et bien là. Mais peut-être pas vraiment aux endroits où on l’attendait.

Rares, les pavillons nationaux proposés par les pays du continent s’avèrent peu stimulants, à l’exception peut-être de celui du Zimbabwe, qui, avec l’exposition « Pixels of Ubuntu » entame une réflexion intéressante sur la nature des images au XXIe siècle. Alors que le pavillon du Mozambique se fourvoie dans une présentation ethnologique un peu hors sujet, celui de l’Angola comme celui des Seychelles valent le détour… pour les magnifiques demeures vénitiennes qui les abritent ! Incontournable, la visite des Jardins et de l’exposition principale dans l’Arsenal offre à boire et à manger : les trônes à base d’armes recyclées du Mozambicain Gonçalo Mabunda lassent, les peintures de l’Anglo-Nigérian Chris Ofili déçoivent, les mains à l’œuvre du Sud-Africain Joachim Schönfeldt enthousiasment. Dans ce grand bazar de l’art abrité par une ville qui demeure somptueuse, Jeune Afrique a ses chouchous. Les voici, en toute subjectivité.

1/ Le pavillon belge

Vincent Meessen à l'entrée du pavillon belge à la Biennale de Venise. © Gabriel Bouys/AFP

Construit sous le règne du tristement célèbre Léopold II, ce pavillon des Jardins propose une exposition collective intitulée « Personne et les autres », voulue par l’artiste belge Vincent Meessen. Plus d’une dizaine d’artistes y ont collaboré pour offrir une réflexion unique et puissante sur le colonialisme. Ainsi, l’Italienne Elisabetta Benassi crée-t-elle avec M’Fumu un arrêt de tram dont la structure est entièrement faite de moulages d’os d’animaux sauvages conservés au Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren. Une référence au Tramway 44 de Bruxelles reliant Montgomery Square à Tervuren (soit, symboliquement, l’Europe et l’Afrique) mais aussi à l’intellectuel panafricain Paul Panda (M’Fumu) Farnana (1888-1930). Dans ce même pavillon, le Congolais Sammy Baloji présente ses plaques de cuivre scarifiées (Sociétés secrètes), mettant en avant à la fois la malédiction du métal et la résistance-résilience des cultures locales. Mais Baloji propose aussi un travail photographique (Essay on Urban Planning) confrontant des vues aériennes de Lubumbashi et des images de mouches et de moustiques. L’idée ? Montrer le « cordon sanitaire » de 500 mètres séparant les quartiers blancs des quartiers noirs mis en place par les colons pour les prémunir du paludisme et de la maladie du sommeil. Les insectes infectés ne pouvaient pas franchir cette distance… Renforcée par le travail des autres artistes invités, cette réflexion postcoloniale est sans aucun doute l’une des plus stimulantes de cette biennale – notamment en raison de sa nature collective.

2/ Vertigo Sea, de John Akomfrah

John Akomfrah © Victoria Will/AP/SIPA

«Where is your tribal memory ? Sirs, / In that grey vault. The sea. The sea / Has locked them up. The sea is History » Déferlant sur trois écrans simultanément dans l’exposition centrale de l’Arsenal, le film du Ghanéen John Akomfrah Vertigo Sea brasse le temps et la géographie, à l’instar du poème de Derek Walcott. Baleines, vagues, aurores boréales, profondeurs marines, décors d’après-tempête, scènes de chasse à l’ours polaire, bateaux à voile, le fondateur du Black Audio Film Collective confronte l’extrême beauté et l’extrême violence en une succession d’images à la fois hypnotiques et poétiques. En apesanteur dans l’infini liquide, le spectateur pris de vertige croise la route d’hommes d’autrefois qui sont aussi des hommes d’aujourd’hui. La terre est sublime et blessée, l’humanité est merveilleuse et cruelle. Impossible de détacher ses yeux d’un triptyque qui palpite de vie : une expérience sensorielle unique, une nouvelle manière de peindre.

3/ The End of Carrying All, de Wangechi Mutu

The end of Carrying All, de Wangechi Mutu. © Nicolas Michel pour J.A.

Forbidden Fruit Picker, She’s Got the Whole World in Her, The End of Carrying All : collages, sculpture, vidéo, la Kényane Wangechi Mutu sait tout faire. Présentées ensemble dans l’exposition de l’Arsenal, ces trois œuvres s’interrogent et se répondent autour d’une préoccupation centrale commune : la féminité. Celle qui mange le fruit défendu, celle qui porte le monde sur sa tête, celle qui enfante, l’artiste formée à Nairobi et aux États-Unis concentre son travail sur le corps féminin, parfois rendu étranger à lui-même à force d’être l’objet de projections culturelles diverses. Chez Wangechi Mutu, le végétal, l’animal et le mécanique se mélangent dans un monde aux couleurs d’apocalypse. Dans la vidéo The End of Carrying All, le soleil n’en finit pas de se coucher tandis que, croulant sous le poids d’un fardeau toujours plus lourd – peut-être celui de notre matérialisme -, une femme se transforme progressivement en énorme limace traversée de lueurs organiques. L’artiste, parfois qualifiée d’afro-futuriste, ne cherche pas à plaire : elle bouscule et cherche la frontière où le beau rencontre l’abject. Impossible d’échapper à la fascination du fantastique.

4/ Driven by Storms (Ali’s Boat), de Sadik Kwaish Alfraji

À l’origine de cette superbe vidéo exposée sur la Fundamenta Zattere, non loin de la Pointe de la Douane, une simple lettre d’enfant. Celle d’un neveu à son oncle, l’artiste irakien Sadik Kwaish Alfraji, dans laquelle le petit garçon confie son désir de fuir la guerre et de le rejoindre aux Pays-Bas, où il travaille. Naïf, un dessin l’accompagne, représentant un bateau. À partir de ce rêve de fuite, un peu à la manière d’un William Kentridge (l’artiste sud-africain présente d’ailleurs un très beau travail sur Pier Paolo Pasolini au sein du pavillon italien), Alfraji réalise un film animé au fusain d’une grande douceur poétique où la gomme invisible qui efface compte parfois autant que le charbon qui dessine. Ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce dont nous rêvons : d’une certaine manière, nous sommes tous comme cet enfant qui rêve d’échapper à sa condition. Ce travail séduisant est présenté dans le cadre d’une exposition thématique, « In the Eye of the Thunderstorm: Effervescent Practices from the Arab World ».

5/ Le pavillon australien

Le pavillon australien. © Nicolas Michel pour J.A.

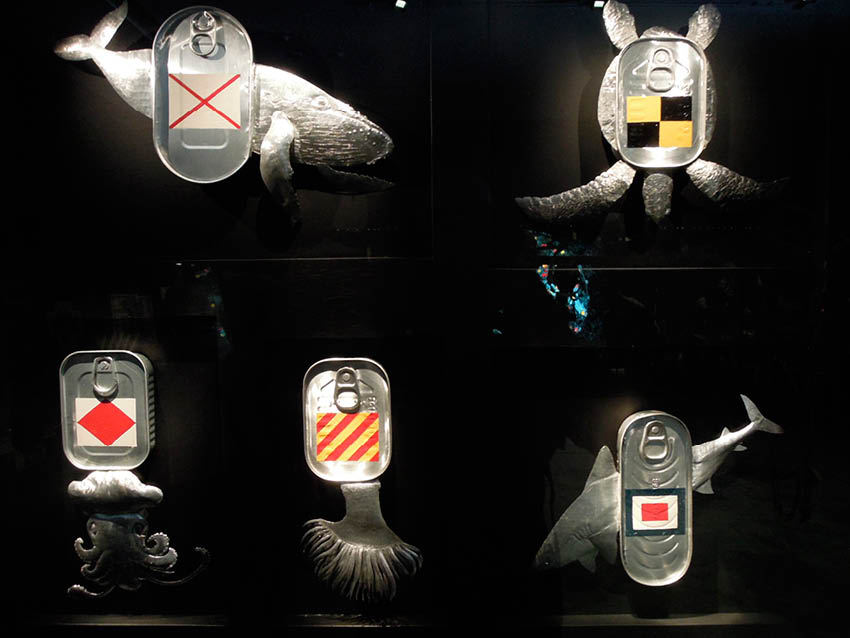

Nous avons commencé notre sélection avec la Belgique ; pourquoi ne pas la finir avec l’Australie ? Installé dans les Jardins, ce pays a donné carte blanche à l’artiste Fiona Hall, qui a décidé de résumer notre présent en une sorte d’immense cabinet de curiosités. Provoquant ainsi un véritable choc tectonique entre des éléments disparates renvoyant à des questions politiques contemporaines (finance, environnement…). Des boîtes de conserve se transforment en animaux menacés, des sculptures en pain rappellent les pires drames de la planète comme celui qui se joue tous les jours en Méditerranée, au large de Lampedusa, des billets de banque à l’effigie d’homme célèbres couverts de spermatozoïdes rapidement dessinés disent l’incessante domination masculine. Un pavillon qui ose en une seule œuvre regarder le monde en face… même si ce n’est pas toujours très joli à voir.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles