Intervention russe en Syrie : l’effet Poutine

Véritable tournant de la guerre, l’intervention militaire russe révèle au grand jour la différence radicale de lecture du conflit entre Moscou et les Occidentaux.

Le président russe à la tribune des Nations unies, le 28 septembre. © DAMON WINTER/THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA

La salle de l’Assemblée générale des Nations unies résonnait encore de la joute verbale à laquelle se sont livrés, le 28 septembre, les présidents russe et américain quand, deux jours plus tard, les bombardiers de Moscou ont frappé leurs premières cibles en Syrie. Ils répondaient à la demande officielle d’une « aide militaire » adressée le jour même à Vladimir Poutine par Bachar al-Assad, le président syrien, qu’une insurrection violente tente de chasser depuis plus de quatre ans.

Poutine et Obama, deux visions opposées du conflit syrien

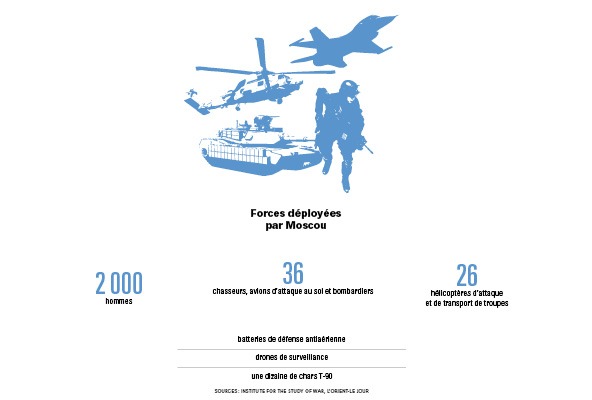

Une légitimation peu surprenante de l’intervention directe que la Russie préparait avec une ostensible discrétion depuis le début du mois de septembre, quand les moteurs de ses Antonov géants se sont mis à vrombir quotidiennement dans le ciel du Nord-Ouest syrien. Des images de surveillance par satellite n’avaient pas tardé à être diffusées, révélant l’arrivée d’avions de combat, d’hélicoptères, de batteries de défense antiaérienne, de drones de surveillance et de chars sophistiqués sur une annexe de l’aéroport international Bassel-al-Assad de Lattaquié, la grande ville du fief côtier du régime Assad. À Tartous, plus au sud, une noria de vaisseaux de guerre débarquaient d’importants renforts en hommes et en matériel sur la base navale dont dispose Moscou depuis les années 1970. De quelques dizaines de coopérants militaires, les troupes russes seraient passées à près de 2 000 hommes.

Forces déployées par Moscou © J.A.

À l’Assemblée générale de l’ONU, le président russe avait appelé à « unir nos efforts sur la base de la loi internationale et créer une large coalition internationale contre le terrorisme – qui ressemble à la coalition contre le nazisme », semblant suivre son homologue américain, qui s’était auparavant dit « prêt à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l’Iran, pour résoudre le conflit ». Si les deux grandes puissances s’accordent sur la détermination des objectifs prioritaires – mettre fin au conflit syrien et éradiquer la menace terroriste qui prospère dans le pays -, leur définition et les moyens envisagés pour les atteindre divergent radicalement.

Comme l’a rappelé Barack Obama dans son discours du 28 septembre, la mise en place « d’un nouveau dirigeant » en Syrie est indispensable aux yeux des « Amis de la Syrie » occidentaux. « J’ai le plus grand respect pour mes homologues américain et français, mais ils ne sont pas des ressortissants syriens et ne doivent donc pas être impliqués dans le choix des dirigeants d’un autre pays », lui a répondu Poutine en conférence de presse. Les frappes russes du 30 septembre ont fait éclater au grand jour la différence radicale de lecture du conflit entre Washington et Moscou.

La Russie ne fait pas le distinguo et considère tous les insurgés comme des terroristes, pour le politologue Julien Théron

Car si le ministère russe de la Défense s’est félicité d’avoir détruit « huit cibles du groupe État islamique », le Pentagone a condamné l’attaque de groupes de l’opposition syrienne soutenus et même armés par l’Occident. Selon les premières observations, les bombardements ont eu lieu dans les environs des villes de Lattaquié, Hama et Homs, dans l’Ouest syrien, où l’État islamique (EI) est peu présent, mais où des groupes alliés à l’Occident appartenant à la coalition de l’Armée de la conquête, ainsi qu’au Front al-Nosra, filiale locale d’Al-Qaïda combattue par Washington, ont conquis des positions stratégiques ces derniers mois, mettant en péril le réduit où le régime de Damas a retranché ses dernières forces.

Cette première intervention russe semble indiquer que la priorité de Moscou n’est pas d’éradiquer dans l’immédiat l’EI mais plutôt de briser l’étau rebelle qui menace son protégé Bachar al-Assad. Elle confirme que la définition russe du terrorisme rejoint davantage celle de Damas que les listes établies par le département d’État américain. « La Russie ne fait pas le distinguo et considère tous les insurgés comme des terroristes. De telles interventions aux lisières du territoire tenu par le régime syrien n’auront que peu d’impact sur l’État islamique, et, quoi qu’il en soit, les Russes ne disposent pas de suffisamment de troupes au sol pour pouvoir le battre », explique le politologue Julien Théron, spécialiste de la géopolitique des conflits.

Vladimir Poutine prêt à tout pour soutenir le régime de Damas ?

L’hubris du maître du Kremlin serait condamnée, et on lui prédit d’ores et déjà un désastre comparable à celui qu’ont subi les armées soviétiques en Afghanistan entre 1979 et 1989, le dernier terrain lointain où Moscou s’était engagé, avant ses frappes du 30 septembre en Syrie. Mais c’est oublier comment Poutine est parvenu à « pacifier » la Tchétchénie en 1999-2000, éradiquant sans états d’âme des indépendantistes tous désignés comme « terroristes ».

Il faut se garder de réduire cette crise à un bras de fer entre Poutine et l’Occident, avertit le spécialiste du Moyen-Orient Karim Bitar

C’est aussi refuser de voir, derrière l’apparente personnalisation du pouvoir à Moscou, que la Russie a des intérêts historiques et stratégiques à défendre en Syrie que n’ont jamais eus les puissances occidentales, qui voudraient libérer le pays des Assad. « Il faut se garder de réduire cette crise à un bras de fer entre Poutine et l’Occident, avertit le spécialiste du Moyen-Orient Karim Bitar. Le président russe n’a pas oublié l’interprétation abusive de la résolution 1973 sur la Libye qu’il s’était exceptionnellement abstenu de contrer. Cette fois, il est déterminé à agir. Car la Russie a des liens humains et économiques forts avec la Syrie depuis l’arrivée – souvent suivie de l’installation – de milliers de coopérants dès l’ère soviétique. Elle est aussi obsédée depuis le XIXe siècle par la sécurisation de son accès aux mers chaudes et défendra coûte que coûte Tartous, son dernier port méridional. Elle craint, en outre, qu’une Syrie hostile ne devienne une voie concurrente d’approvisionnement du marché européen en gaz. Elle assume, enfin, le rôle de défenseur des chrétiens d’Orient, qui incombait auparavant à la France. Mais, surtout, elle s’inquiète de l’expansion du jihad vers ses frontières caucasiennes. » Ils seraient ainsi plus de 2 000 Russes à combattre en Syrie sous la bannière du jihad.

« Jusqu’où iront-ils ? » Telle est la grande question qui se pose dans les chancelleries et les think tanks occidentaux. « Les Russes savent bien qu’ils ne pourront vaincre l’EI sans troupes au sol, et celles qu’ils ont dépêchées en Syrie sont largement insuffisantes pour cela, note Julien Théron. Et ils ne savent pas vraiment à quoi s’attendre s’ils s’y attaquent directement. Cela pourrait provoquer l’afflux de milliers de nouveaux jihadistes étrangers en Syrie et déboucher pour eux sur un enlisement pire qu’en Afghanistan. »

L’intervention directe des troupes russes ne fait que commencer, et Moscou n’a pas annoncé de limites à son engagement. Mais elle ne fait que confirmer le soutien indéfectible, tant sur le plan diplomatique que militaire, apporté par la Russie au régime de Damas depuis le début de la crise, en 2011.

Une coalition occidentale anti-EI de plus en plus isolé

Si Poutine a répété une nouvelle fois qu’il n’était pas marié à Bachar al-Assad, ce surge russe laisse à penser qu’il n’est pas près de l’abandonner, au contraire. Il est aussi significatif de l’évolution du rapport des forces sur le champ de bataille, de moins en moins favorable au régime, qui a perdu 16 % du territoire qu’il contrôlait en 2015, et trahit l’incapacité des alliés étrangers déjà présents sur le terrain – Gardiens de la révolution iraniens, Hezbollah libanais, et milices chiites irakiennes et afghanes – à retourner la situation.

La détermination et la constance dont fait preuve Vladimir Poutine contrastent avec l’incapacité des « Amis de la Syrie » à proposer une solution politique viable pour la Syrie

Pour Karim Bitar, « les moyens déployés sont suffisants pour garder le contrôle de la « Syrie utile » au régime, peut-être pour effectuer quelques coups d’éclat, comme la reprise de Palmyre, dont la chute avait ému l’opinion internationale. La suite des événements nous dira s’il s’agit d’éviter l’effondrement du régime syrien ou de l’aider à reprendre le contrôle du pays ». La détermination et la constance dont fait preuve Vladimir Poutine contrastent avec l’incapacité des « Amis de la Syrie » à proposer une solution politique viable pour la Syrie. D’autant que la coalition occidentale anti-EI, qui, certes, est parvenue à contenir son expansion, est loin d’avoir atteint l’objectif affirmé par Obama il y a un an de « l’affaiblir, puis de le détruire ».

En Europe et aux États-Unis, les voix des réalistes qui soutiennent une alliance anti-EI avec la Russie, voire avec la Syrie d’Assad, prennent de l’ampleur. Ne voulant entendre parler que du départ d’Assad, le président français, François Hollande, et son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, apparaissent de plus en plus isolés. Ex-chef de la diplomatie française, leur camarade du parti socialiste Hubert Védrine déclarait le 28 septembre que « la réaction occidentale d’origine, pleine de bons sentiments, n’a pas fonctionné, et Poutine profite de ça », rappelant, à propos d’une éventuelle alliance antijihadiste avec Assad, « qu’au moment de combattre Hitler, il a fallu s’allier avec Staline, qui avait tué plus de gens que Hitler ». Un argument auquel Karim Bitar répond en citant Hannah Arendt : « Ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu’ils ont choisi le mal. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles