Mali : dans le Macina, un jihad sur fond de révolte sociale

Exploitant la révolte sociale et les injustices qui visent la communauté peule, les groupes jihadistes recrutent désormais dans le centre du pays. Reportage exclusif dans cette zone abandonnée par l’État, où les attaques se succèdent et où plane l’ombre du prêcheur Hamadoun Koufa.

Des bergers peuls à Niamana Garbal, l’immense marché au bétail à l’entrée de Bamako, le 1er juin 2016. © Emmanuel Daou Bakary pour J.A.

Assis au coin d’une natte posée sur un tapis d’épines, Mahamoudou Barry lance des mots comme on jette une bouteille à la mer. « On a besoin d’aide. On ne voit personne ici, ni l’Unesco ni l’État. Pourtant, Hamdallay est un lieu saint pour tous les Peuls. » Cet homme de 60 ans est l’un des descendants de Sékou Amadou, le fondateur de l’Empire peul du Macina, qui régna de Ségou à Tombouctou durant la première moitié du XIXe siècle et qui fit de Hamdallay, un lieu jusqu’alors inhabité, sa capitale.

Il y a quelques années, Mahamoudou vivait de l’artisanat à Djenné, la cité antique située à 100 km de là. À l’époque, les touristes s’y pressaient pour admirer ses maisons traditionnelles et sa mosquée. Ce n’est plus le cas depuis qu’un nouveau jihad a pris racine dans la région. Mahamoudou s’est donc reconverti en gardien à temps partiel des rares vestiges de la glorieuse époque de ses aïeux : un mur de pierres en partie détruit et cinq tombeaux modestement entretenus.

Les hommes de Hamadoun Koufa ?

Dans la nuit du 3 au 4 mai 2015, des hommes sont venus à Hamdallay, ont placé des explosifs branchés à une batterie sur l’une des fenêtres du mausolée de Sékou Amadou et l’ont fait exploser, détruisant une partie du mur, avant de laisser un message et de fuir. « Il était écrit qu’ils étaient nos parents et qu’ils voulaient lutter contre les Blancs et contre le gouvernement », indique Mahamoudou.

S’agissait-il des hommes de Hamadoun Koufa, l’énigmatique gourou des jihadistes du cru ? Ceux qui ont connu cet érudit avant qu’il ne tombe dans la clandestinité en doutent. Mahamoudou, lui, ne veut pas se mouiller. Il connaît bien Koufa : ce dernier vivait dans le village voisin de Sinakoro Bella. Mais il ne veut pas en parler : « On ne sait plus qui est qui dans ce pays. Tu causes avec quelqu’un, et, si ça se trouve, c’est lui ton ennemi. »

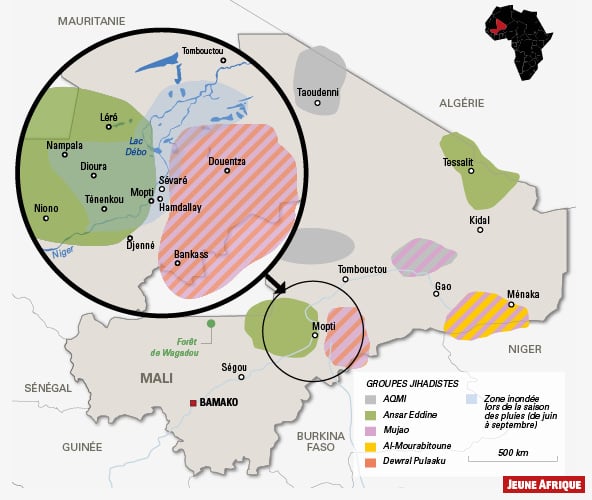

La crainte de l’autre, tout le monde la partage dans ce qui fut le Macina de Sékou Amadou, où se joue aujourd’hui une guerre à huis clos. De Ségou à Tombouctou, de Bankass à Nampala, l’autre peut être un jihadiste qui se terre, un informateur de l’armée ou un simple quidam qui, parce qu’on lui a promis 150 000 F CFA (228 euros) s’il arrive à poser une mine et si celle-ci fait des victimes parmi les Casques bleus ou les militaires maliens, prendrait les traits d’un tueur.

Plus de gendarmes, d’enseignants, ni même de collecteurs d’impôts depuis que l’un de ces derniers a été abattu

Chaque semaine, des informations alarmantes arrivent jusqu’à Bamako : un agent des Eaux et Forêts tué sur la route, un élu assassiné devant chez lui, des militaires attaqués dans leur camp, un convoi de la Minusma qui a sauté sur une mine…

L’épicentre des violences au Mali a glissé du Nord vers le Centre. Il ne se situe plus à Kidal ou à Tombouctou, mais dans la région de Mopti, et notamment dans les cercles de Ténenkou et de Youwarou. Une zone très fortement enclavée qui sera bientôt inondée avec l’arrivée des pluies, et d’où l’État est absent depuis des années – et plus encore depuis un an et demi.

Plus de gendarmes, d’enseignants, ni même de collecteurs d’impôts depuis que l’un de ces derniers a été abattu. Tous ont fui. Les jihadistes, eux, fourmillent. La situation est telle que la Minusma envisage d’y envoyer des renforts et de créer un nouveau poste de commandement à Mopti.

L’équilibre fragile du Macina

Depuis toujours, il règne dans le Macina un équilibre fragile. Éleveurs, agriculteurs et pêcheurs y cohabitent tant bien que mal. Ils doivent se soumettre à des maîtres (du pâturage, des eaux, de la terre) et à des codes, et quiconque s’en affranchit peut causer des dégâts irréparables.

Il suffit ici d’une petite étincelle pour que le grand incendie ravage tout. Elle est arrivée le 5 janvier 2015… Ce jour-là, des hommes à moto s’emparent de la ville de Nampala et y font flotter, quelques heures durant, le drapeau noir. Plusieurs autres villes seront attaquées les jours suivants, dont Dioura. « J’étais chez moi. La nuit venait de tomber, raconte Mamadou Sori Coulibaly, le maire de cette localité située à mi-distance entre Nampala et Ténenkou.

Depuis l’attaque de Nampala, il n’y avait plus aucun gendarme dans la zone. J’ai entendu crier « Allah akbar ! » Ils étaient une douzaine, sur des motos, armés de kalachnikovs. Ils ont tiré en l’air et ont mis le feu à la mairie. » Deux jours après, l’élu a fui vers la capitale. Il s’y trouve toujours, comme des dizaines d’autres élus ou chefs traditionnels de la région.

Mahamoudou Barry, gardien du mausolée de Sékou Amadou, à Hamdallay, détruit par des inconnus en mai 2015. © Mahamadou Barry, gardien du mausolée de Sékou Amadou, à Hamdallay

« Aujourd’hui, il n’y a aucune présence de l’État dans tout le cercle, hormis à Ténenkou, explique-t-il. Les quatorze écoles de ma ville sont fermées. Quand les militaires reviendront, je rentrerai chez moi. Mais pas avant. » Fin avril, l’un de ses adjoints, qui assurait l’intérim, a été tué sur la route. « Ils lui ont tiré dessus, puis ils l’ont éventré et lui ont arraché les yeux. » Il était membre de la confrérie des Dozos, considérés par les jihadistes comme des informateurs de l’armée.

« On ne sait jamais qui sont les assaillants, explique Amadou Bocoum, le chef du bureau de Sévaré du Norwegian Refugee Council, une ONG. Des jihadistes ? Des bandits ? Des miliciens ? » Les trois, peut-être.

Dans le Macina, on les appelle « les hommes en moto » ou « les hommes de Koufa ». Des Peuls pour la plupart (mais aussi des Bambaras, des Bobos, des Dogons, des Bellas), des bergers plus ou moins connus des villageois. Sont-ils affiliés au Front de libération du Macina, ce groupe dont l’existence est remise en question par tous les connaisseurs de la zone et qui pourrait n’être qu’une invention de services de renseignements ?

Il semble plus vraisemblable qu’une partie d’entre eux appartiennent à une katiba locale d’Ansar Eddine, le groupe d’Iyad Ag Ghaly, baptisée Katiba Macina, et qui a revendiqué son existence dans une vidéo en avril. D’autres pourraient n’être que de simples bandits ou des hommes cherchant des armes pour bénéficier du processus de démobilisation prévu par l’accord de paix d’Alger signé il y a un an.

Règne de la terreur, « entre jihad et révolte sociale »

« Ils ne sont pas très nombreux et ils sont dispersés, explique dans le camp de l’armée de terre de Sévaré un haut gradé chargé de la sécurité dans la région. Certains se cachent dans les forêts, d’autres se font passer pour des bergers, ce qui rend leur traque difficile. » Ce qui les attire ? « L’argent pour certains : on leur promet 20 000 ou 30 000 F CFA pour rejoindre les rangs jihadistes. Le terreau est idéal ici : le taux de scolarisation est faible, l’État est absent ou perçu comme un oppresseur, et la misère est grande. D’autres sont attirés par le discours religieux, voire ethnique. »

Elus, gardes forestiers, gendarmes et sous-préfets sont pris pour cibles

La terreur, « les hommes en moto » la font régner en distribuant des tracts dans lesquels ils appellent à ne pas collaborer avec l’armée, en diffusant, grâce aux téléphones portables, des discours d’un homme présenté comme étant Hamadoun Koufa, ou en imposant des prêches musclés dans les villages. Ils surgissent de nulle part, interrompent violemment des cérémonies de mariage, menacent de tuer les membres de la famille de ceux qui s’engageraient dans l’armée et repartent aussi vite qu’ils sont venus.

Il n’existe pas de bilan officiel, mais Human Rights Watch (HRW) a recensé dix-neuf assassinats ciblés de groupes jihadistes en 2015. « Leurs objectifs sont les élus, les gardes forestiers, les gendarmes, les sous-préfets et ceux qui sont perçus comme des collaborateurs : les Dozos par exemple… Tout ce qui représente l’État de près ou de loin », constate Bréma Ely Dicko. Pour ce sociologue, leur combat est un hybride entre le jihad et la révolte sociale qui viserait l’État. Et il n’est pas le seul à le penser.

Beaucoup de frustrations dans une région enclavée

« Les bergers ont de tout temps été opprimés, explique un bon connaisseur de la région. Ils sont victimes des agents des Eaux et Forêts qui les taxent pour un rien, des policiers qui leur infligent des amendes sans raison, des juges qui se font payer pour trancher en leur faveur. Ce qui se passe aujourd’hui était prévisible. »

L’anthropologue malien Boukary Sangaré avance des arguments similaires dans un rapport publié fin mai intitulé « Le Centre du Mali, épicentre du jihadisme ? » « C’est souvent en réaction aux exactions des forces armées que […] beaucoup d’entre eux ont rejoint les jihadistes », écrit-il. Les voix peules sont nombreuses à dénoncer les exactions de l’armée depuis trois ans. Après l’intervention française et la reconquête du Nord, le Macina a été la première région réoccupée par l’armée malienne.

« Les soldats, qui rêvaient de revanche, y ont exprimé toutes leurs frustrations », indique une source française. Et les Peuls l’ont payé, parfois de leur vie. Dans un rapport de février 2016, HRW évoque « de nombreux cas de torture dans le camp militaire de Nampala ». Un général admet des dérives : « En 2013, quand l’armée a repris le terrain, des amalgames ont été faits. Tout porteur de turban était forcément un jihadiste. Tout garibu [« jeune mendiant »] était un adepte de Koufa. Tout cela a été accentué par le fait que les bergers ont peur des militaires : quand ils en voient, ils fuient… Et par le fait qu’il y a très peu de Peuls dans l’armée. »

L’opération Seeno, lancée en octobre 2015 dans la région de Bankass par l’armée malienne, et au cours de laquelle ont été arrêtées une centaine de personnes (tous des Peuls, ou presque, selon une source onusienne), est ainsi très décriée. Dans le camp militaire de Sévaré, on nie ces accusations, mais on reconnaît que faire la différence entre un berger armé pour défendre son cheptel et un jihadiste n’est pas chose aisée… Pis, pour un élu local, l’armée aurait été défaillante : « Ceux qui se battaient contre Koufa se battent aujourd’hui contre elle. »

Une situation devenue explosive

Boukary Sangaré évoque un autre aspect de la dérive actuelle : « Dans le Macina, des pasteurs transhumants, ne voulant plus se soumettre aux règles établies par leurs chefs traditionnels [dioros], se sont armés et ont décidé de ne plus payer de taxes pour avoir accès aux bourgous [plantes fourragères]. Le jihad apparaît ainsi comme une simple option instrumentale en vue d’objectifs autres que la diffusion de la foi rigoriste. »

Comme Boko Haram au Nigeria, les jihadistes du Macina exploitent les vieilles rancœurs et les conflits latents entre les communautés pour recruter. En 2012, des Peuls du Hayré et du Seeno, à l’est de Mopti, avaient rejoint le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao) dans le seul but de se défendre face aux Dogons et aux Touaregs, avec qui les conflits se multipliaient.

Aujourd’hui, dans cette région explosive, tout le monde est armé. Ceux du delta intérieur pourraient avoir fait le même calcul. Un simple « effet d’opportunité », pour reprendre le terme de Bréma Ely Dicko, qui pourrait cependant se retourner contre eux : aujourd’hui, en pays dogon comme dans le delta, un Peul est souvent assimilé à un jihadiste.

« Chacun prend les armes pour se défendre », constate Ibrahima Sankaré, secrétaire général de l'ONG Delta Survie. © EMMANUEL DAOU BAKARY POUR J.A.

Couvert de son tengada, le chapeau traditionnel des Peuls, et fort de sa connaissance d’un terrain qu’il parcourt pour son ONG située à Sévaré, Delta Survie, Ibrahima Sankaré ne cache pas son inquiétude. « Le Macina est une zone infestée par les conflits locaux, intra ou intercommunautaires. Tout cela fonctionnait à peu près tant que l’État était là. Mais, aujourd’hui, chacun prend les armes pour se défendre. »

Il y a quelques semaines, une « guerre civile » a été évitée de peu dans les environs de Bankass : un élu dogon avait appelé à « l’embargo » contre les Peuls, au prétexte qu’ils seraient tous des jihadistes. L’issue a été moins heureuse dans le Karéri, près de Ténenkou, où Bambaras et Peuls (encore une fois assimilés à des jihadistes) se sont affrontés en mai : les sources les plus fiables évoquent entre quarante et soixante morts…

Cette tuerie a suscité l’émoi à Bamako. Le gouvernement a envoyé des ministres. L’armée est (timidement) revenue dans les parages. La communauté peule, elle, s’est organisée. Certaines de ses figures tentent de regrouper les hommes qui ont pris les armes afin de les intégrer au processus DDR (désarmement, démobilisation, réintégration). « C’est explosif. Il faut faire quelque chose, estime un officier de l’armée, peul par sa mère. Si les Peuls basculent, alors, on perdra le Nord, car la région de Mopti est le ciment entre le nord et le sud du Mali. »

UNE DÉFLAGRATION RÉGIONALE

Le glissement du conflit vers le centre du pays inquiète les voisins du Mali, à commencer par le Burkina Faso. Son président, Roch Marc Christian Kaboré, souhaite redéployer l’un des deux bataillons burkinabè de la Minusma vers la frontière avec le Mali (dans la région de Douentza, en pleine ébullition) afin de « sécuriser beaucoup plus » le nord de son pays.

Longtemps épargné par les jihadistes, le Burkina est l’une de leurs cibles privilégiées depuis un an. Il y a une forme de logique à cela : outre la porosité de la frontière, un grand nombre des Peuls qui ont rejoint les rangs du Mujao en 2012 pour assurer leur sécurité et qui n’ont pas désarmé depuis sont originaires du Niger et du Burkina. Depuis le déclenchement de l’opération Seeno en octobre 2015, certains d’entre eux ont d’ailleurs fui leur campement et se sont réfugiés au Burkina.

Les frontières n’ont pour eux aucune signification. « Ils passent d’un pays à l’autre au gré des saisons et des événements et ont de la famille de chaque côté », explique un élu du cercle de Douentza. Et ce qui est valable pour les pasteurs l’est aussi pour les jihadistes.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles