Congo : ces femmes russes qui ont épousé des Congolais pendant la Guerre froide

Des années 1960 aux années 1990, des centaines de jeunes Congolais partent étudier en URSS. Ils ne reviendront pas seuls. Pour leurs épouses soviétiques commence alors une longue période d’adaptation et, souvent, de désillusion. Irina, Nathalia, Marina et les autres racontent leur histoire.

Difficultés financières, barrière culturelle ou infidélités ont eu raison de certains couples russo-congolais ; d’autres ont résisté. © Baudouin Mouanda pour JA

Elle détache méthodiquement chacune de ses phrases, déroule l’histoire de leur rencontre avec délectation. Sa voix est rieuse, son sourire timide. Elle affichait probablement le même lorsqu’ils se sont vus pour la première fois, en 1977.

« C’était à Odessa, chez des amis communs, se souvient-elle. Il avait tout du malotru : je lui avais dit bonjour, il n’avait pas répondu. En réalité, il ne comprenait pas le russe et je ne parlais pas un traître mot de français. » Aidés par leurs amis, Irina et Robert* échangent leurs numéros de téléphone. Puis se perdent de vue avant de se retrouver deux ans plus tard, pour ne plus se quitter. Ils font partie de ces couples soviéto-congolais qui se sont formés dans le sillage de l’internationalisme prolétarien. Difficile d’en établir le nombre exact.

Une immigration découlant de la crise en URSS

Dans les décennies 1970 et 1980, certains parlent de « déferlement de femmes russes sur le Congo ». Météorologue de formation, comme son mari, Nathalia Bouemis, aujourd’hui responsable des relations publiques à l’Agence nationale de l’aviation civile, explique qu’à son arrivée, en 1984, l’ambassade d’URSS lui a communiqué le nombre de 500 femmes soviétiques, dont seule une minorité était là pour des raisons professionnelles.

La guerre civile du milieu des années 1990 a contraint quelques-uns de ces couples à repartir s’établir en ex-URSS. Certains se sont disloqués, d’autres ont tenu – dont celui de l’ancien Premier ministre Isidore Mvouba, l’un des plus célèbres.

L’Eldorado soviétique

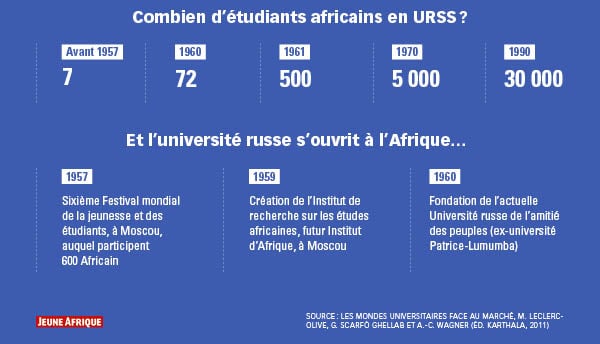

Au début des années 1960, le Congo nouvellement indépendant manque de cadres africains. Seule solution : se tourner vers Moscou et ses alliés de l’Est, grands soutiens des pays maghrébins et subsahariens dans leur lutte pour se défaire de la tutelle coloniale de l’Occident. Plus d’une cinquantaine de cadres congolais seront ainsi formés tous les ans jusque dans les années 1990, avec un record de 120 étudiants en 1974.

« C’est loin de nous, mais il faut repenser à la guerre froide, durant laquelle l’extrême gauche congolaise était très active, à la révolution, au passage de Che Guevara à Brazzaville et à Kinshasa, à l’adhésion des intellectuels et des universitaires à un véritable marxisme, souligne l’historien Elikia M’Bokolo. C’était l’euphorie. » Selon lui, une sorte d’amour militant envahit alors le cœur des Congolais : épouser une femme d’Union soviétique fait d’eux des révolutionnaires…

En face, les motivations sont plus subtiles. « La Russie de l’époque ne connaît pas le racisme de l’Europe occidentale, associé à la traite négrière, poursuit l’historien. Au contraire, elle sait qu’Alexandre Pouchkine était noir ou que, dans les années 1930, de nombreux militants communistes noirs ont vécu en URSS, tel le panafricaniste et anticolonialiste George Padmore, membre du conseil municipal de Moscou. Et dans un élan d’antiaméricanisme, l’opéra, le théâtre et même le cinéma russes produisent des œuvres antiracistes. »

De quoi émoustiller la solidarité militante de ces femmes, qui entrevoient aussi un eldorado. Faire-valoir de Moscou, les Congolais, dont les études sont entièrement prises en charge, ont en effet un sort bien plus enviable que celui de la majorité des Soviétiques. Quitter le pays avec un homme promis à un bel avenir est une occasion – rare – d’emprunter l’ascenseur social dans l’URSS de l’après-guerre.

Difficile adaptation pour certains couples

Néanmoins, de vraies histoires d’amour se nouent. Celle d’Irina et de Robert en est une. La famille de la jeune femme ne veut pourtant pas entendre parler de mariage. « Effrayée par cette Afrique lointaine », dit Irina.

Qu’importe, les tourtereaux décident de passer outre : une première fille naît en 1984. Deux autres enfants suivront. À la fin des années 1980, Robert rentre au Congo pour préparer la venue de sa famille. Cela lui demandera cinq longues années. Le couple se marie finalement au Congo en 1999. Dans la bibliothèque du Centre culturel russe de Brazzaville, leur fille cadette écoute religieusement. « Ce que j’apprécie chez ma mère, c’est qu’elle n’accable jamais mon père », sourit-elle. Elle sait que la belle idylle parentale n’a pas toujours été d’un rose lumineux.

Irina veut bien évoquer quelques tourments. Juste ceux du début. La barrière de la langue et la frustration de ne pas pouvoir travailler, elle qui a toujours été indépendante. Ou encore, pour celle qui se présente désormais comme une spécialiste du saka saka incapable de se priver de bouillon sauvage et de foufou, les difficultés d’adaptation à la nourriture, à la famille omniprésente, à la culture… À l’époque, elle se gave de vidéos en langue russe et sanglote la moitié du temps. Mais, aujourd’hui encore, elle se garde de dire qu’une certaine désillusion a fait place à l’enchantement du début.

La plupart des femmes de l’ex-URSS qui se sont mariées le restent au prix d’énormes concessions

Alors qu’il préparait l’arrivée de sa famille ukrainienne, Robert a eu un enfant avec une Congolaise. « Un accident », lui a-t-il assuré. Elle prétend n’en avoir pas souffert, « puisque c’est arrivé en [son] absence ».

Elle a même développé un lien avec cet enfant né le même jour que sa fille, qui l’appelle maman, passe toutes les fêtes chez elle et lui offre des cadeaux. « Les enfants ne doivent pas payer pour les fautes des adultes, affirme-t-elle. À ma demande, mon mari subvient à ses besoins. » Irina avoue qu’elle aurait sans doute mal vécu l’existence de cet enfant adultérin en Ukraine. Mais, au Congo, elle n’est pas un cas isolé. « Je me suis adaptée à la culture locale, sourit-elle. La plupart des femmes de l’ex-URSS qui se sont mariées le restent au prix d’énormes concessions. »

« Nous avons appris la polygamie, tout simplement », lâche Nathalia Bouemis. René-Roger et elle se sont rencontrés au début des années 1980 à Tachkent (Ouzbékistan). Aujourd’hui, ils se présentent comme « un couple en stand-by ». Lui aussi a eu un enfant avec une Congolaise. « Il m’en avait déjà fait voir de toutes les couleurs, alors ça n’a pas été un grand choc, mais tout de même », souffle-t-elle. Aujourd’hui, ils essaient de recoller les morceaux.

Nathalia et René-Roger se sont rencontrés en Ouzbékistan au début des années 1980. © Baudouin Mouanda pour JA

« Nombre de mes compatriotes n’ont pas supporté les aventures extraconjugales de leur conjoint et sont reparties. J’ai 52 ans, la vieillesse approche. Il faut fermer les yeux. » Venue vivre à Brazzaville en 1984, naturalisée un an plus tard, Nathalia affirme connaître personnellement six ou sept femmes, plutôt pragmatiques, qui s’accommodent des vies parallèles de leurs époux haut placés, ce qui leur permet de conserver leur statut.

« Tous les biens sont à leur nom et à celui de leurs enfants, alors elles supportent. L’essentiel est de pousser les hommes à faire des donations. Ça compense. » Elle raconte : « Le mari de ma copine Anna est mort dans un hôtel où il se trouvait en compagnie d’une femme. Anna et lui faisaient chambre à part depuis sept ans, mais elle n’était pas malheureuse. Il avait tout mis au nom de ses enfants, sinon sa famille n’aurait peut-être pas hésité à les spolier. »

Fantasmes et amalgames

Installée au Congo depuis vingt-sept ans, Marina, qui a étudié à Moscou dans la même université que son mari ingénieur, s’offusque de voir les Congolais ainsi stigmatisés : « Et les Européens, sont-ils fidèles, eux ? Chaque parcours est singulier. Il n’y a pas une histoire des femmes soviétiques en Afrique. »

Successivement gérante d’une clinique privée puis d’un restaurant, cette mère de deux enfants dénonce « les fantasmes qui courent sur les femmes de l’ex-Union soviétique ». Les réseaux de prostitution dont on entend parfois parler à Brazzaville ? « Ce sont juste des femmes déçues par leur conjoint qui se consolent dans les bras d’un autre. Elles refont leur vie. »

Bien avant les heures sombres du Congo, des femmes soviétiques se sont prostituées dans des cafés et autres débits de boissons

« J’en suis à mon troisième mariage avec un Congolais, intervient, agacée, la très brune Ludvina, caissière dans un restaurant et mère de sept enfants. C’est de la prostitution ? » Elle admet du bout des lèvres que, pendant la guerre civile, certaines s’y sont livrées faute de moyens de subsistance. Depuis, les fiancées de la révolution ont sans doute un peu vieilli.

« Bien avant les heures sombres du Congo, des femmes soviétiques se sont prostituées dans des cafés et autres débits de boissons », soutient Guy-Romain Kinfoussia, gérant de société qui se présente volontiers comme un témoin de cette période. Pour souligner le ridicule, selon elle, de cette affirmation, Ludvina rappelle un autre fantasme, celui de « l’espionne venue du froid ».

Agroéconomiste passé lui aussi par l’URSS dans les années 1960 et 1970, Gérard Boukambou prétend que les femmes employées par des entreprises de l’ex-URSS ont pu être des relais fiables des services secrets : « C’étaient de splendides blondes, qui faisaient signer les contrats à tour de bras. »

Des unions précaires

Marina proteste et regrette que les clichés aient la vie dure : « On ergote sur les femmes qui n’ont pas d’activité professionnelle. On ne se préoccupe pas de celles qui réussissent seules ou en couple, et elles sont nombreuses. Elles sont ingénieurs, médecins, chercheurs… » Les plus fragiles peuvent trouver du soutien au sein d’associations comme l’Amicale des femmes russes. L’ambassade de Russie au Congo met également à leur disposition une maison-relais, le temps pour elles de reprendre leur vie en main.

Le mariage de Janos Baïtoukou, élu de la ville de Brazzaville, a duré tant qu’il était à Moscou : six ans. Il a pris fin peu avant son départ, ses beaux-parents s’étant opposés à ce que leur fille de 22 ans le suive en Afrique. Il était, pense-t-il, de toute façon voué à l’échec : « De retour au Congo, plusieurs d’entre nous ont compris que la solitude n’était pas étrangère à la décision de nous marier.

Nous avions rencontré nos compagnes dans des restaurants, des bars, des fêtes foraines… Quelques-unes nous avaient fréquentés par curiosité, puis épousés par habitude. Certains parmi nous se sont mariés comme on va à l’aventure. » L’épouse de Janos est décédée sans qu’il l’ait jamais revue, pas plus que leur fille, aujourd’hui trentenaire.

Sur place, il a fallu affronter la réalité : l’intégration à la fonction publique n’allait pas de soi. Ceux qui ont eu la chance d’être embauchés immédiatement, voire nommés à des postes à responsabilité, ont pu sauver leur couple. Divorcée, la cinquantaine élégante, Mariska, ex-employée des chemins de fer Congo-Océan, avoue : « Le mien s’est peu à peu désagrégé à cause de difficultés financières. »

Elle est partie au bout de neuf mois avec un Libanais. « Français, Libanais et Chinois ont été de grands compétiteurs », s’amuse Guy-Romain Kinfoussia. « Il faut admettre que les Congolais fanfaronnaient sans vergogne, renchérit Gérard Boukambou. Un de mes amis s’était ainsi fait passer pour le fils du président. De retour au pays, il partageait la natte familiale… » Mariska reconnaît que des clubs de Soviétiques nanties se sont peu à peu constitués « pour raisonner celles qui s’entêtaient à rester avec leur mari démuni ».

Une Africaine a le droit de s’établir en Europe jusqu’à la fin de ses jours. Pourquoi l’inverse ne serait-il pas vrai ?

Directeur de société, Roger jure ne pas avoir eu de famille cachée, bien qu’il confesse ne pas être un saint. Après quarante-cinq ans de vie commune, sa femme Larissa est morte il y a bientôt deux ans, mais la douleur reste toujours aussi vive. Il a peine à croire que des Congolais se soient mariés sans conviction, tant leur relation était fusionnelle.

« Mon épouse a tenu à être inhumée au Congo, précise-t-il. Elle effectuait des séjours dans sa Russie natale, mais avait toujours hâte de revenir. » Amère, Angela, divorcée moins de trois ans après son arrivée au Congo, dit être restée par nécessité : plus d’attache véritable au Caucase. La maison familiale avait été vendue.

« Et puis comment laisser derrière moi mes enfants qui se sont eux-mêmes mariés ? » Elle aussi divorcée, Martina, cogérante de l’un des restaurants les plus en vue de la place, se désole qu’on l’interroge sur un éventuel retour en Ouzbékistan : « Une Africaine a le droit de s’établir en Europe jusqu’à la fin de ses jours. Pourquoi l’inverse ne serait-il pas vrai ? »

La première vie azerbaïdjanaise du président angolais

Plus fréquents et plus visibles au Congo, les mariages entre étudiants africains et jeunes femmes soviétiques ont aussi concerné le Mozambique et, surtout, l’Angola. En novembre 1963, José Eduardo dos Santos, cadre du Mouvement populaire de libération de l’Angola, arrive à Bakou (Azerbaïdjan) pour y suivre des études d’ingénieur pétrolier. Marxiste-léniniste convaincu, mais aussi guitariste-chanteur connu sous le nom de Joes, il se mêle à la jeunesse russe et rencontre Tatiana Kukanova, géologue, qu’il épouse.

Une union dont on ignore la durée (à son accession à la magistrature suprême, en 1979, ils sont déjà divorcés), mais qui a vu naître Isabel, aujourd’hui la femme la plus riche du continent. Mère et fille ont ouvert en 1997 une société de commercialisation de diamants, Trans Africa Investment Services. Sûr que si elle était restée mariée à José Eduardo dos Santos, Tatiana Kukanova, désormais installée à Londres, aurait dû s’accommoder, d’une manière ou d’une autre, de la présence d’une rivale : le chef de l’État angolais en est à son quatrième mariage… En la matière, l’alternance n’est pas un vain mot !

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles