Éthiopie : le régime aux prises avec la colère des Oromos et des Amharas

Près de 600 morts en un an, des manifestations à n’en plus finir et des médias sociaux qui s’enflamment… Jamais le pouvoir n’avait été confronté à pareille contestation. Divisé depuis la mort de Meles Zenawi, l’EPRDF a décrété l’état d’urgence et tente de reprendre le contrôle de la situation.

Le 2 octobre, au moins 55 personnes sont mortes dans un mouvement de panique provoqué par les tirs de sommation et les gaz lacrymogènes de la police à Bishoftu. © Jeune Afrique

Le regard vide, Hailemariam Desalegn écoute les violons de la cérémonie officielle. Le moment est historique, mais le Premier ministre éthiopien a la tête ailleurs. Ce 5 octobre, dans la banlieue d’Addis-Abeba, est inaugurée la nouvelle ligne de chemin de fer électrique qui doit relier la capitale éthiopienne à Djibouti. Le président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, a fait le déplacement. En visite officielle, son homologue togolais, Faure Gnassingbé, y assiste aussi, de même qu’un parterre d’officiels chinois – ce sont eux qui ont financé le projet.

Un développement urbain médiatisé

Pour le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF), la coalition qui tient fermement les rênes de ce pays de près de 100 millions d’habitants depuis un quart de siècle, ce train est une nouvelle démonstration de l’avancement de ses plans de développement. Et un argument pour attirer encore plus d’investisseurs étrangers. Hailemariam Desalegn monte à la tribune. « Cette ligne ferroviaire, lance-t-il, va accélérer la croissance de l’industrie manufacturière, tout en donnant des opportunités d’emploi. » Les caméras de la télévision d’État n’en perdent pas une miette.

Bientôt, les prestigieux invités rejoignent leurs voitures pour sillonner les boulevards tout neufs de la capitale, puis leur avion. « À part l’internet mobile, qui ne fonctionnait pas, rien ne nous a paru anormal », témoigne un membre d’une délégation étrangère. C’était le visage que la mystérieuse Abyssinie veut bien montrer d’elle-même. Clap de fin.

Le Djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, (deuxième en partant de la gauche), l’Éthiopien Hailemariam Desalegn (au centre) et le Togolais Faure Gnassingbé (à dr.) inaugurent le chemin de fer électrique entre Addis-Abeba et Djibouti, le 5 octobre. © Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency/AFP

L’incontrôlable colère Oromo

Au même moment, pourtant, le régime était aux prises avec la contestation la plus dure de son histoire et avait perdu le contrôle de pans entiers du pays oromo. La jeunesse éduquée de l’ethnie majoritaire (35 % de la population) est en ébullition. La marginalisation des Oromos au sein du pouvoir, la vente de leurs terres aux étrangers et la dure répression qu’ils subissent depuis près d’un an les ont mis hors d’eux. Les chaînes de télévision de la diaspora ont annoncé « cinq jours de rage », durant lesquels tout ce qui peut représenter le pouvoir a été pris pour cible.

Les fameuses infrastructures qui font la fierté du régime, mais aussi plus d’une vingtaine d’usines appartenant à des étrangers, vus comme complices du pouvoir honni. Des camions appartenant aux cimenteries du Nigérian Aliko Dangote ou à l’Éthiopio-Saoudien Mohammed Al-Amoudi ont ainsi été incendiés, de même qu’une unité de production de jus de fruits néerlandaise et qu’une usine de textile turque. Et tant pis si des milliers d’emplois sont détruits au passage.

La contestation avait débuté dans les communautés oromos proches d’Addis-Abeba en novembre 2015. En juillet, elle a gagné les régions des Amharas, la deuxième ethnie du pays. De quoi inquiéter sérieusement un pouvoir dominé par la minorité tigréenne (6 % de la population). Mais ce sont bien les jeunes Oromos qui restent le fer de lance de la contestation.

Les autorités régionales (oromos également, mais affiliées à la coalition au pouvoir) ne trouvent pas non plus grâce à leurs yeux. Lors du festival traditionnel d’Irreecha à Bishoftu, le 2 octobre, elles ont été conspuées par la foule. La réaction de la police, avec gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, a créé un mouvement de panique qui a précipité des centaines de personnes dans un fossé de cinq mètres de fond. Bilan officiel : 55 morts. Un chiffre très sous-estimé, affirme Human Rights Watch. Selon cette ONG, plus de 500 manifestants avaient déjà été tués en un an.

Accusations et théories complotistes

L’EPRDF, jusque-là divisé sur la manière de gérer cette contestation, tente depuis de mettre en œuvre une stratégie fondée sur la carotte (un peu) et le bâton (beaucoup). Le 9 octobre, l’état d’urgence a été proclamé sur tout le territoire pour six mois. Les conséquences de ce décret sont pour l’instant difficiles à mesurer : le porte-parole du gouvernement, Getachew Reda, a eu lui-même du mal à les expliciter en conférence de presse.

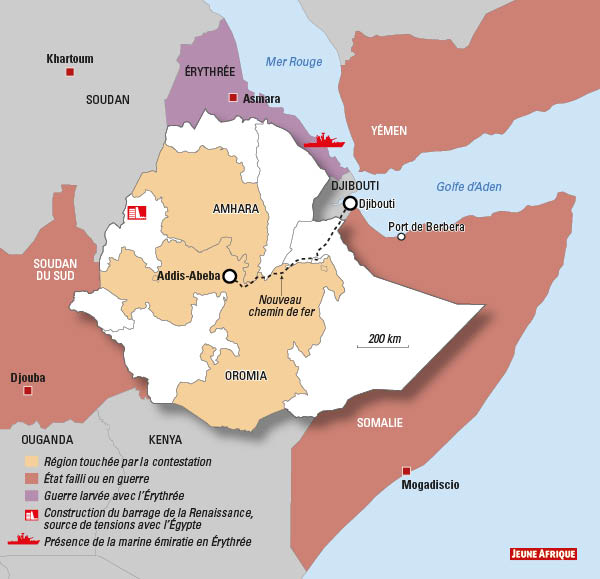

En revanche, il n’a pas hésité à accuser le traditionnel ennemi érythréen d’être derrière la contestation. Moins habituel, il a aussi pointé du doigt l’Égypte. Le Caire voit, il est vrai, d’un très mauvais œil la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur l’affluent éthiopien du Nil et craint qu’il ne le prive de précieuses ressources en eau. Il est vrai, aussi, que les musulmans sont relativement plus nombreux chez les Oromos que chez les Tigréens ou les Amharas, majoritairement chrétiens orthodoxes. Pour autant, il est difficile d’imaginer l’Égypte tirer les ficelles des manifestations dans ces régions rurales du pays.

« Mais l’ambiance d’hystérie est telle que le gouvernement semble lui-même croire à cette fable », assure René Lefort, un spécialiste français de l’Éthiopie, depuis Addis-Abeba. La théorie du complot sunnite a des adeptes dans la capitale éthiopienne. Et l’intervention saoudienne au Yémen, la présence de la marine émiratie en Érythrée et la concession récemment accordée à Dubaï Port World par le Somaliland pour le port tout proche de Berbera sont là pour l’alimenter (voir carte).

Un pouvoir « dilué » reconnaissant ses défauts

Pour l’instant, l’état d’urgence n’a provoqué aucun changement visible dans une capitale peu touchée par les manifestations. Il est encore trop tôt pour dire s’il aura des conséquences sur le sommet de l’Union africaine, prévu en janvier prochain. Peut-être vise-t-il avant tout à rassurer les investisseurs. On voit mal, en effet, comment la répression pourrait dépasser son niveau actuel. Quant aux réseaux sociaux – un des vecteurs de la contestation –, ils sont déjà régulièrement coupés, quand ce n’est pas internet dans son ensemble.

Ce qu’il pourrait annoncer, en revanche, c’est une réorganisation du pouvoir. Un commandement unifié devrait reprendre la main sur les forces de sécurité régionales. « L’ancien Premier ministre Meles Zenawi était le véritable centre de décision. À sa mort, en 2012, il n’a pas eu de véritable successeur, rappelle René Lefort. Hailemariam n’a évidemment pas la même influence. Et donc le pouvoir s’est dilué, notamment au profit des autorités régionales. Mais ces derniers jours, pour la première fois depuis le début de la contestation, on a le sentiment qu’il s’est enfin accordé sur un plan de sortie de crise. Un grand ménage est d’ailleurs annoncé au sein de tous les partis de la coalition. »

Pour tenter d’apaiser la contestation, Hailemariam Desalegn a reconnu des « défauts » dans « une démocratie balbutiante » et pris acte du « mécontentement et [du] désespoir d’une partie de la jeunesse ». Il a même évoqué une réforme du système électoral. Celui-ci est, pour l’instant, verrouillé : lors des élections de 2015, l’intégralité des sièges du Parlement a été remportée par la coalition au pouvoir. Le problème, c’est qu’aucune élection n’est prévue avant 2020.

Des soutiens stables

Par ailleurs, cette contestation remet profondément en question le modèle de développement éthiopien : l’utilisation d’un pouvoir fort pour effectuer les réformes nécessaires, construire rapidement des infrastructures physiques et éducatives et attirer des entrepreneurs étrangers en nombre pour absorber l’énorme afflux de jeunes sur le marché du travail. Le tourisme est à l’arrêt – le Foreign Office britannique et le Quai d’Orsay français déconseillent aujourd’hui tout déplacement par la route en territoire oromo ou amhara –, et les troubles risquent d’avoir un impact sur le niveau d’investissement.

Dans un contexte régional extrêmement chaotique, ni la Chine, qui a beaucoup investi, ni les Occidentaux ne sont prêts à lâcher Addis-Abeba. Les États-Unis restent mesurés dans leurs critiques, et l’aide vitale accordée à l’Éthiopie chaque année (3 milliards de dollars – 2,7 milliards d’euros – en 2015) n’a pas été remise en question. La chancelière allemande, Angela Merkel, a quant à elle maintenu l’étape éthiopienne de sa tournée africaine du 11 octobre. Elle a certes refusé de s’exprimer devant le Parlement, mais elle a rencontré le Premier ministre et même donné une conférence de presse à ses côtés.

Pourquoi ? Parce qu’aucune alternative au régime actuel n’existe pour l’instant. Il reste peu d’opposants crédibles aux yeux des Éthiopiens, et aucun n’est préparé à l’exercice du pouvoir. La plupart des voix dissonantes sont en exil, où, quand elles n’ont pas pactisé avec l’ennemi érythréen, elles tiennent des discours si radicaux que toute négociation en vue d’un retour paraît impossible. « J’ai pu discuter avec ces exilés, témoigne un bon connaisseur du pays, qui souhaite rester anonyme. La seule question qu’ils se posent, c’est : où trouver des armes pour renverser le régime ? »

Le héraut des Oromos

L’appel à « cinq jours de rage » après la bousculade meurtrière de Bishoftu, c’est lui. Depuis Minneapolis, aux États-Unis, Jawar Mohammed (photo) gère l’Oromo Media Network (OMN), une chaîne de télévision devenue le fer de lance de la contestation, dont les mots d’ordre, souvent radicaux, trouvent un écho au sein d’une jeunesse oromo frustrée. Grâce à sa diffusion par satellite, elle peut-être captée en Oromia, où elle bénéficie d’une audience certaine.

Les informations sur Jawar Mohammed restent parcellaires. Natif de la province de Hararghe, il se définit comme un Oromo – avant d’être un Éthiopien – partisan de l’« autodétermination ». Il a étudié dans les prestigieuses universités américaines de Stanford et Columbia mais s’exprime le plus souvent en oromifa, y compris sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook, qui diffuse les photos volontiers sanglantes de la répression, rassemble plus de un million d’abonnés.

Mais il ne s’embarrasse pas toujours de recoupements avant de diffuser ses « informations » : sa chaîne a par exemple affirmé que les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles vers la foule (et non pas en l’air) à Bishoftu. Or cela n’a été confirmé par aucune des ONG internationales de défense des droits de l’homme, qui n’hésitent d’ordinaire pas à dénoncer les exactions des forces de l’ordre éthiopiennes. Peu importe : pour les contestataires, l’OMN est toujours plus fiable que la télévision d’État.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles