Carlos Lopes : « L’industrialisation est une priorité »

Alors que la chute des prix des matières premières a durement frappé l’Afrique, dont la croissance a fortement ralenti en 2016, l’ex-patron de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique insiste sur la nécessité d’accélérer la transformation structurelle du continent.

Carlos Lopes (Guinée-Bissau), enseignant à l’université d’Oxford, ex-secrétaire général adjoint de l’ONU et secrétaire général de la commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA). Vincent Fournier/JA © Vincent Fournier/JA

Après l’ONU, où il a effectué vingt-huit ans de sa carrière, une nouvelle vie commence pour Carlos Lopes, 56 ans, qui a dirigé quatre années durant (jusqu’au 31 octobre) la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA). L’économiste bissau-guinéen veut reprendre sa liberté de parole. « J’ai souvent été rappelé à l’ordre en tant que fonctionnaire onusien », affirme en substance celui qui, juste après sa démission, a sévèrement critiqué le franc CFA, qu’il a qualifié de système monétaire « désuet ».

Depuis début décembre, Carlos Lopes est professeur d’économie à l’université du Cap, en Afrique du Sud – où il a posé ses valises – et conférencier à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, où il continue de prêcher la bonne parole : le développement endogène et l’industrialisation de l’Afrique. Il prodigue aussi ses conseils à des leaders africains. De passage à Paris, il a dressé pour Jeune Afrique le bilan de son mandat à la tête de la CEA et livré son analyse des conséquences de la conjoncture internationale sur le continent.

Jeune Afrique : Vous avez quitté, fin octobre, votre poste de secrétaire exécutif de la CEA. Quel bilan dressez-vous des quatre années passées à la tête de cette institution ?

Carlos Lopes : Je pense que le bilan est positif. J’ai reçu un certain nombre de manifestations de reconnaissance, par exemple celle des chefs d’État africains qui ont salué, à Lomé [lors du sommet de l’UA sur la sécurité maritime, le 15 octobre], ma contribution au débat sur le développement. Plus récemment, des ministres africains des Affaires étrangères ont fait la même chose. Tous disent : « Il a contribué à faire de la transformation structurelle un axe majeur de ce débat. » Certes, ce sujet n’est pas nouveau. Mais, pendant quatre ans, il y a eu un battage de ma part, avec tout le travail de la CEA sur trois points principaux.

D’abord, l’industrialisation : comment la mener à bien en profitant de « l’avantage du retardataire ». Ensuite, la question de la fiabilité des statistiques, des données, de la qualité de l’information sur les économies africaines et, avec ça, le changement du discours sur le continent ; on n’a pas une connaissance approfondie des réalités africaines et, de ce fait, on se laisse influencer par des discours négatifs.

Enfin, le troisième élément fort que nous avons apporté au débat porte sur la nécessité de mobiliser des ressources intérieures, de centrer le développement de l’Afrique sur nos propres forces. Cela signifie que nous devons discuter différemment de la corruption, des transferts illicites de capitaux ou encore de la collecte des impôts.

Ce discours a-t-il eu un impact sur le terrain ?

Il n’y a plus aucune institution africaine qui ne mette l’industrialisation au centre de sa vision du développement, que ce soit la BAD, le Nepad ou encore l’UA avec son Agenda 2063. Au niveau régional, la SADC a mis en place sa politique d’industrialisation, la Cedeao est en train d’en faire une, le Comesa aussi. Et au niveau national, 27 États ont une politique industrielle ou sont en train d’en élaborer une. Aujourd’hui, il n’y a plus de querelle sur le rôle majeur de l’industrialisation dans la transformation structurelle de l’Afrique. Il y a quatre ans, ce n’était pas le cas.

Diriez-vous que votre management a fait l’unanimité au sein de vos équipes ?

Je suis adepte de la gestion par le résultat. J’ai introduit pendant mon mandat des enquêtes gérées par des entreprises externes sur l’opinion du staff et celle des partenaires de la CEA. D’après la dernière enquête, il y a à peu près 8 % du staff qui n’est pas satisfait des réformes qui ont été introduites à la CEA. Je n’ai jamais imaginé que j’allais faire l’unanimité. Je peux donc vivre avec ce résultat !

Le président rwandais, Paul Kagame, a demandé à un groupe de personnalités dont vous faites partie de travailler sur une proposition de réforme de l’UA. De quoi s’agit-il ?

C’est au président Kagame d’en parler. C’est à lui que les autres chefs d’État africains ont confié cette mission. Nous, nous sommes juste en train de l’aider, de le conseiller.

Pourquoi l’UA a-t-elle besoin d’être réformée ?

Il n’y a pas de doute, il y a des problèmes majeurs à l’UA, par exemple ses problèmes de financement.

Elle doit parvenir à s’autofinancer et ne plus dépendre de l’aide internationale. C’est ça ?

Voilà !

Au-delà de l’UA, l’ensemble des institutions panafricaines, comme la BAD, n’ont-elles pas besoin d’être réformées pour gagner en efficacité ?

Il y a des réformes en cours dans plusieurs institutions. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, est en train d’en faire une. À l’UA aussi, beaucoup de choses ont changé, comme les systèmes de réunion, et un plan stratégique a été mis en place. Mais la question est de savoir si ces réformes seront assez profondes pour permettre aux institutions panafricaines d’atteindre un niveau de crédibilité plus élevé.

L’année 2016 a été difficile pour l’Afrique. Fort ralentissement de la croissance, accélération de l’endettement des États, dépréciation monétaire, inflation… La chute des prix des matières premières n’a-t-elle pas complètement remis en question les performances économiques des quinze dernières années ?

Il faut faire la part des choses. En ce qui concerne la croissance, il est important de dire que les grandes économies comme l’Égypte, le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola ont un tel poids que leurs difficultés ont tiré la moyenne africaine vers le bas. Hors les exportateurs de pétrole, le taux de croissance est de 4,4 % : ce n’est pas si mauvais. Autre point important : il s’agit de savoir si les difficultés actuelles sont conjoncturelles ou structurelles.

Les tendances de ces dernières années sont le signe d’un manque de transformation structurelle : les économies ont peu changé et dépendent encore trop des matières premières. Pour l’instant, la crise est conjoncturelle. Elle peut devenir structurelle si les pays ne font pas les changements nécessaires. En tant qu’économiste, je constate que le moteur de la croissance en Afrique, ces quinze dernières années, provient pour les deux tiers de la consommation interne.

Pourquoi, dans ces conditions, l’industrie extractive et les matières premières ont-elles un impact aussi important ? Parce que nous en dépendons à 80 % pour nos exportations et parce que les États, surtout les producteurs de matières premières, n’ont pas fait d’efforts en matière fiscale pour taxer cette consommation interne. Dans la composition des économies, les matières premières sont importantes mais ne constituent pas le seul élément ; en revanche, elles sont surreprésentées du point de vue des ressources publiques.

Quels sont les principaux acquis de la période de forte croissance enregistrée par le continent ?

On a eu des résultats spectaculaires dans le domaine social. Il ne faut pas les négliger. Les gens disent que la pauvreté n’a pas significativement reculé, mais on voit bien les embouteillages dans les grandes villes, la multiplication des supermarchés et des liaisons aériennes…

Tout cela est la preuve de l’émergence d’une classe moyenne. Par ailleurs, il n’y a aucun doute sur le fait que la construction a connu un véritable boom. Durant les quinze dernières années, les investissements dans les infrastructures ont été plus importants que sur l’ensemble des trois décennies précédentes. Il y a des améliorations évidentes, mais on n’a pas fait suffisamment de transformation structurelle.

L’usine de Kangaroo Shoe, en Éthiopie. Le pays veut devenir le premier exportateur africain de textile, devant Maurice. © Petterik Wiggers/PANOS-REA

Qu’est-ce qui bloque l’accélération de cette transformation structurelle ?

Nous ne connaissons pas suffisamment la structure de nos économies. Par exemple, les comptes nationaux doivent être gérés suivant certaines méthodologies, mais en Afrique seuls douze pays sont à jour. Les nouveaux calculs du PIB réalisés en Égypte, au Ghana, au Nigeria ou au Kenya ont ainsi révélé qu’une partie de ces économies n’était pas connue. Si on fait le même exercice à l’échelle du continent, on se rend compte que le PIB africain est sous-estimé d’environ 21 %.

Et quand on dit que notre pression fiscale est de 17 %, elle est en réalité de 12 %, alors que la moyenne mondiale est de 35 %. Cela signifie que des activités qui, dans d’autres circonstances, devraient générer pour l’État des recettes fiscales ne le font pas. Au Kenya, par exemple, seulement 2 millions de personnes paient des impôts. Ce n’est pas normal. Aucun pays au monde ne s’est développé avec une pression fiscale de 12 %. Quand vous êtes dans cette situation, cela veut dire soit que vous dépendez de l’aide et de prêts extérieurs, soit que vous êtes otage de vos exportations de matières premières.

L’Afrique importe 80 % des produits alimentaires transformés qu’elle consomme. C’est un scandale.

Dans ces conditions, quels sont les défis prioritaires auxquels les gouvernants africains doivent s’attaquer ?

L’industrialisation doit être une priorité absolue ! Le dire ainsi peut paraître incantatoire, mais, concrètement, il s’agit d’accéder à un niveau de modernité de l’économie où les processus de production sont beaucoup plus sophistiqués et exigent un tempo complètement différent, qui va au-delà de la simple production manufacturière. On peut avoir la même analyse pour ce qui est de la productivité. Prenons l’exemple de l’agriculture, qui emploie environ 66 % des Africains mais contribue pour 10 % seulement à la création de richesse. Aujourd’hui, notre agriculture est dissociée de la transformation. L’Afrique importe 80 % des produits alimentaires transformés qu’elle consomme. C’est un scandale.

Nous pouvons commencer par là, en produisant par exemple des yaourts ou des pâtes via des processus industriels. Les gens vous disent, quand vous parlez d’industrialisation, que la quatrième révolution est en cours avec l’arrivée des robots et qu’il n’y a plus de place pour de nouveaux entrants. Ils ont partiellement raison : cela est vrai dans les marchés déjà existants. Si vous voulez entrer en compétition avec l’Europe sur certaines chaînes de valeurs, vous devez faire aussi bien que les entreprises robotisées. Mais si vous pensez à votre marché africain qui va compter 2,5 milliards de personnes en 2050, vous verrez que les possibilités sont énormes. Mais cela signifie qu’il faut accélérer l’intégration.

S’industrialiser en misant sur la création d’un marché africain, cela ne signifie-t-il pas appliquer un certain protectionnisme ?

Et pourquoi pas ! Il est possible de protéger son marché tout en respectant les règles du commerce international et les engagements que les États africains ont pris. Des possibilités de protection d’industries naissantes sont prévues dans des accords internationaux. Par ailleurs, pour les pays les moins avancés, il y a des possibilités, comme l’Agoa [African Growth Opportunities Act], que nous n’utilisons pas assez.

Quelques rares pays comme l’Éthiopie, qui mise sur le textile, ont su mettre à profit cette batterie de possibilités. Aujourd’hui, Addis-Abeba veut devenir le premier exportateur africain de textile devant Maurice, en atteignant 1 milliard de dollars d’exportations par an [environ 930 millions d’euros].

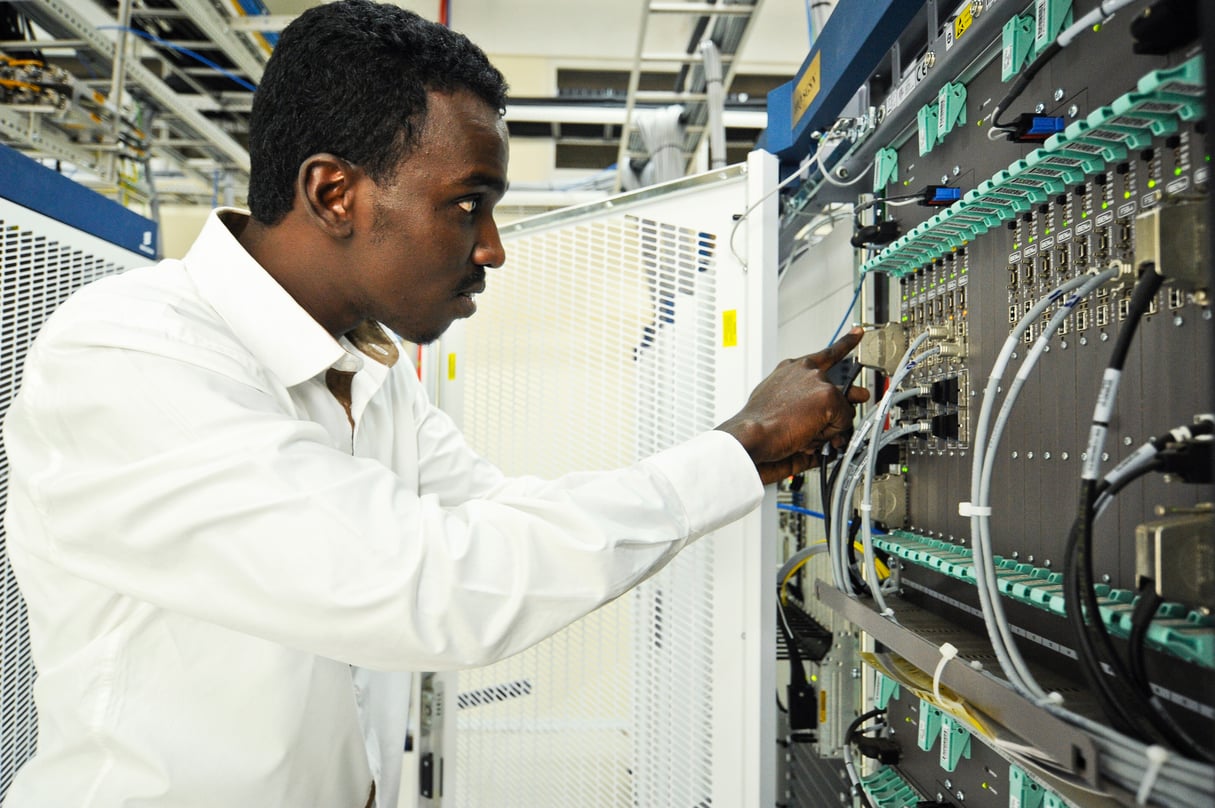

Les télécoms (ici à Djibouti) créent beaucoup de valeur ajoutée mais emploient peu de monde. © Vincent Fournier/JA

Des accords comme les APE [accords de partenariat économique], que les États africains sont contraints de signer avec l’UE, ne constituent-ils pas un obstacle à la création d’un marché africain ?

La CEA et moi-même n’avons cessé de dénoncer les APE. Quand nous avons fait nos analyses, nous sommes arrivés à des conclusions très différentes de celles de la Commission européenne. Il ne faut pas se leurrer : les APE ne sont pas favorables à l’Afrique et constituent un frein à l’industrialisation. Il y a une hypocrisie du côté de l’UE, qui dit vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’Afrique et, dans le même temps, refuse de donner les détails des contrats.

On a mis ici et là, dans ces accords, des sucres qui n’en sont pas vraiment. Par exemple, l’aide prévue n’est pas contraignante. Elle inclut l’aide bilatérale, qui peut s’arrêter à tout moment, et pas seulement celle de la Commission. Et quand on regarde les montants globaux, cela paraît beaucoup, mais, en réalité, ils sont inférieurs à l’aide actuelle. Par ailleurs, comme ces accords, à l’inverse de ceux de Lomé, ont été négociés par petites régions, il y a des spécificités et des différences dans chacun d’entre eux, ce qui va créer des problèmes d’harmonisation quand on voudra créer des marchés africains.

Mais alors, pourquoi les dirigeants africains signent ces accords ?

Ils subissent de très fortes pressions. L’UE a fixé une date butoir complètement arbitraire, le 1er octobre 2016. On a fait croire à des pays comme la Côte d’Ivoire, premier exportateur de cacao, ou le Kenya, premier exportateur de thé, que sans ça ils n’auraient plus accès aux marchés européens.

Vous êtes Bissau-Guinéen mais vous parlez très peu de votre pays. Pourquoi ?

C’est difficile de parler de la Guinée-Bissau, à cause de la situation politique interne très complexe. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de reconnaissance des possibles contributions que je pourrais apporter. J’ai des contacts avec l’élite politique et je donne des conseils quand on me le demande. Il y a aujourd’hui un consensus autour de ce que doit être le canevas de la politique de transformation économique du pays dans le cadre du programme qui a été présenté à la dernière table ronde de la Guinée-Bissau avec les bailleurs de fonds. J’ai contribué à cette réflexion.

Y nourrissez-vous des ambitions politiques ?

Non, cela ne m’intéresse pas.

Le FMI, oui, mais avec modération

Dans un contexte de crise budgétaire dans plusieurs pays, l’aide du FMI paraît souvent indispensable, mais nombreux sont les pays qui hésitent à solliciter le Fonds à cause des expériences douloureuses du passé – les ajustements structurels. « Cette hésitation témoigne d’une certaine maturité de la part des États », estime Carlos Lopes. Mais, d’après lui, le FMI dispose d’une expertise technique dont les pays peuvent avoir besoin pour transformer leurs économies. Le tout est d’utiliser les savoir-faire du Fonds au service de son propre agenda de développement. « Le FMI défend les équilibres macroéconomiques et il a raison de le faire. Mais il ne faut pas oublier qu’on peut respecter les équilibres et rester pauvre toute sa vie ! » prévient-il.

Des champs aux magasins, sans passer par l’usine

Si l’agriculture emploie la majeure partie de sa population, l’Afrique est un continent de services, selon Carlos Lopes. D’après l’économiste bissau-guinéen, ceux-ci sont divisés en deux catégories : d’un côté ceux qui, comme les télécoms et la finance, apportent beaucoup de valeur ajoutée mais n’emploient pas beaucoup de gens ; de l’autre ceux qui, comme la distribution, représentent une part importante de l’activité économique mais ne paient pas d’impôts. Le défi pour les États est de trouver le moyen d’arriver à taxer cette dernière catégorie.

L’Afrique a-t-elle sauté l’étape de l’industrialisation en passant d’une économie rurale à une économie de services ? « Oui, on peut le dire, mais il faut éviter de tomber dans l’exagération », répond Carlos Lopes. Selon lui, le continent produit annuellement 500 milliards de dollars de produits manufacturés (environ 465 milliards d’euros), soit bien plus que l’Inde, qui a une population plus importante. « Le Maroc exporte des pièces d’Airbus, l’Afrique du Sud des pièces de BMW, observe-t-il. Nous ne sommes donc pas complètement absents du marché industriel mondial. » Reste que le continent doit augmenter sa part de marché (3 %) sur le segment des produits manufacturés.

L'éco du jour.

Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles