Syrie : grand revirement diplomatique en faveur de Bachar al-Assad

Consolidé militairement par ses alliés russe et iranien, le maître de Damas a du même coup rompu son isolement diplomatique. Du pire des possibles, il est devenu le moindre mal.

Le président russe Vladimir Poutine recevant Bachar al-Assad, le 20 octobre 2015, à Moscou © Alexei Druzhinin/AP/SIPA

Du départ impératif de Bachar al-Assad, il n’a plus été question lors des pourparlers qui ont mis pour la première fois face à face, le 23 janvier, dans la capitale kazakhe d’Astana, des représentants du régime de Damas et des groupes insurgés syriens. Victorieux à Alep, enjeu majeur de la guerre, reconquise fin décembre 2016, le camp gouvernemental y est arrivé en position de force, face à une rébellion exsangue et déchirée.

La main de fer de Poutine

Loin de Genève, où se sont déjà tenus trois cycles de négociations, et en l’absence de dirigeants occidentaux, cette réunion a été voulue par les trois puissances les plus engagées dans le conflit : Turquie côté rebelles, et Iran et Russie côté gouvernemental. Le 9 août 2016, trois semaines après une tentative de putsch qui faillit le renverser, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’était rendu à Moscou et avait rétabli les liens avec son homologue russe, Vladimir Poutine, dont l’intervention militaire, l’année précédente, avait sauvé le régime de Damas de l’agonie. Le « coup de poignard dans le dos » qu’avait été, selon les termes du Russe, la destruction par l’armée turque, en novembre 2015, d’un de ses Sukhoi appuyant à la frontière les forces syriennes était absous.

Quelques mois plus tard, la ligne directe établie entre Poutine et Erdogan pour contenir les différends sur le dossier syrien fonctionnait si bien que les deux dirigeants s’accordaient sur le parrainage d’un cessez-le-feu, appliqué en Syrie le 30 décembre 2016, à l’exclusion des zones tenues par les groupes jihadistes État islamique et Fatah al-Cham (l’ex-Jabhat al-Nosra liée à Al-Qaïda).

Dialogue de sourds dès les premiers engagements, la réunion du 23 janvier s’est conclue le lendemain par une déclaration endossée par ses seuls parrains russe, iranien et turc. Aucun parti syrien n’y a apposé sa signature. « Les Russes voulaient faire passer un message aux représentants de la rébellion, et il a été reçu : soit celle-ci se soumet, soit elle est éliminée, commente Fabrice Balanche, géographe spécialiste de la Syrie.

Les observateurs russes ne sont pas ceux de l’ONU, et les rebelles ont bien compris qu’ils se feraient bombarder dès qu’ils violeraient ce cessez-le-feu garanti par la Turquie, l’Iran et la Russie. On leur demandait aussi de se dissocier de Fatah al-Cham, ce qu’ils ne pouvaient accepter, d’une part parce qu’ils travaillent ensemble, d’autre part parce que les rebelles signataires auraient couru le risque de se faire éliminer par Fatah al-Cham à leur retour. »

La menace terroriste, l’argument phare du régime

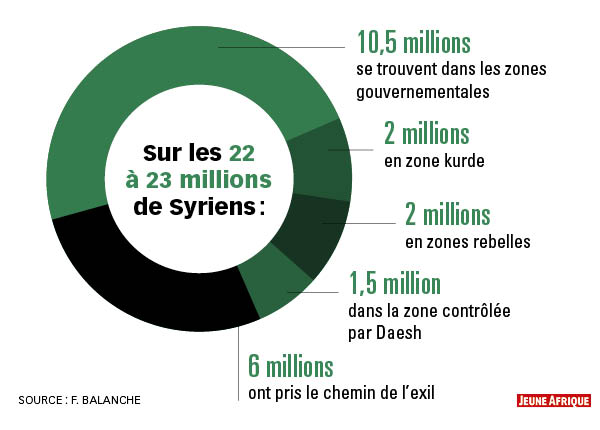

Endurant dans la guerre, constant dans la répression, chef d’un camp uni et « autonettoyé », selon ses termes, par six années de désertions et de purges, Assad règne toujours à Damas. S’il ne contrôle, grâce à l’aide de l’aviation russe et des milices mobilisées par Téhéran, que le tiers de la Syrie, il tient les villes principales et les deux tiers de la population, rappelle le géographe. Incapable de se défaire de ses composantes jihadistes dominantes, la rébellion confirme le discours de ses adversaires, qui nient l’existence de composantes modérées sur lesquelles l’Occident voulait compter.

Comment la seule opposition affirmée sur le terrain pourrait-elle constituer une alternative positive au régime d’Assad quand elle s’avoue incapable de renier la bannière noire du jihad ? « Nous armons les rebelles, mais nous ne savons pas qui ils sont », affirmait le candidat à la Maison-Blanche Donald Trump, lors de son dernier débat en octobre 2016 contre Hillary Clinton, qui, secrétaire d’État sous Obama, avait été partisane de la ligne la plus belliqueuse contre Assad.

Une position du businessman devenu président que ne désapprouve pas François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française de 2017, qui appelait, dès septembre 2015, à « aider le régime de Bachar al-Assad, qui, avec tous les défauts qui sont les siens, est sur le point tomber ». « Faire de la destitution d’Assad un préalable à tout a été une erreur », déclarait à gauche Emmanuel Macron, autre candidat à la présidence française, à Beyrouth, le 23 janvier, alors qu’il démarrait une tournée proche-orientale.

Le monopole de Bachar

Les tempêtes post-révolutionnaires du monde arabe ont fait tourner le vent des opinions internationales, frappées de terreur par les assassins de Daesh. La montre jouée par Bachar a trotté pour lui. Du pire des possibles, il est devenu le moindre mal. Échaudés par « l’automne calamiteux », conséquence du Printemps arabe, que dénonçait le souverain marocain en avril 2016 à Riyad, les pouvoirs régionaux font leur coming out. Fin novembre, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, déclarait son soutien aux armées nationales arabes, dont celle de Syrie. Le 18 décembre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qualifiait la reprise d’Alep par le régime de « défaite du terrorisme », en harmonie avec le discours damascène.

Dans un grand revirement, Tunis a décidé, en avril 2015, de la réouverture d’un consulat à Damas, avec qui il avait rompu en 2012. Mais la cour faite au Qatar, et surtout à l’Arabie saoudite, autres grands soutiens du camp anti-Assad, retient encore les dirigeants du pays d’officialiser une préférence notoire. À Beyrouth, l’ex-général Michel Aoun, allié du Hezbollah, le meilleur défenseur du régime syrien, a conquis, en octobre 2016, la présidence du pays, vacante pendant plus de deux ans. Suivant Paris et Washington, Ankara n’exige plus le départ du dictateur. « La situation sur le terrain a changé de façon spectaculaire, et la Turquie ne peut plus insister sur un règlement sans Assad. Ce n’est pas réaliste », déclarait le vice-Premier ministre turc le 20 janvier.

Comme il a réussi à briser son encerclement par l’insurrection, Assad est parvenu à rompre son isolement diplomatique. Mais il est loin d’avoir gagné la bataille des esprits et des cœurs. Présenté comme favorable à sa cause, l’imprévisible Donald Trump concède qu’il reste un « bad guy », un méchant. Il est un « dirigeant failli » avec lequel on ne saurait pactiser, insiste, à Beyrouth, Emmanuel Macron, et, quand la position de son rival de droite François Fillon est qualifiée de « très bonne chose » par Assad au début de janvier, le porte-parole du candidat des Républicains réplique immédiatement que celui-ci n’a « rien à voir avec Bachar al-Assad, qui est un dictateur qui a du sang sur les mains ».

« Il est méprisé par Moscou et par Téhéran, comme il est conspué dans les capitales occidentales, assure un observateur du conflit, mais, s’il était le genre de type que l’on peut dégager, on n’en serait pas là. Son régime failli est devenu l’impotent dont on ne peut se passer, et ses fragilités sont devenues sa seule force. Lui se sait indispensable et, comme son père – avec lequel il a horreur d’être comparé –, il joue le temps long. »

« Zones de sécurité »

« Résistance », le maître mot de Hafez al-Assad pour justifier son pouvoir totalitaire face aux menaces sioniste et impérialiste, a été pleinement mis en pratique par son fils, qui continue de régner après six ans de guerre et de pressions internationales intenses. Mais il règne sur un domaine dévasté, un peuple mutilé et un État failli, dont les deux tiers du territoire lui échappent toujours et dont la souveraineté est piétinée. Les forces qui soutiennent Assad sont aujourd’hui pour moitié constituées de milices locales, mais aussi libanaises, irakiennes, afghanes et pakistanaises, au pouvoir autonome sur le terrain.

Des troupes russes, turques et iraniennes y sont stationnées, des forces spéciales occidentales y opèrent. Le 25 janvier, sans donner plus de détails, le nouveau président américain annonçait sa ferme intention de « créer des zones de sécurité » en Syrie. L’allié iranien, pour payer son effort de guerre, a, lui, mis la main sur des pans entiers de l’économie. Sous protectorat militaire russo-iranien, quel contrôle Assad conserve-t-il de la décision ? « Difficile à mesurer, répond Fabrice Balanche, mais il est clair que Poutine est maintenant le maître du jeu politique et diplomatique, ce qui doit faire horreur à Assad. Mais, si le Russe a attendu que le régime soit sérieusement menacé pour intervenir, c’est bien pour qu’Assad et ses alliés iraniens n’aient d’autre choix que d’accepter ses conditions. »

S’il veut mener à bien la reprise totale de son État, Bachar devra se maintenir des décennies au pouvoir. Au début d’une crise qui a fait plus de 300 000 morts, sa mère, qui lui recommandait la manière forte, lui aurait rappelé en ces termes la répression menée par son père, Hafez, en 1982 contre une insurrection des Frères musulmans : « Il a fait 30 000 morts à Hama, nous avons eu trente ans de paix. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles