Hédi Baccouche : « Il nous faut encore du temps pour trouver les voies d’une vraie démocratie tunisienne »

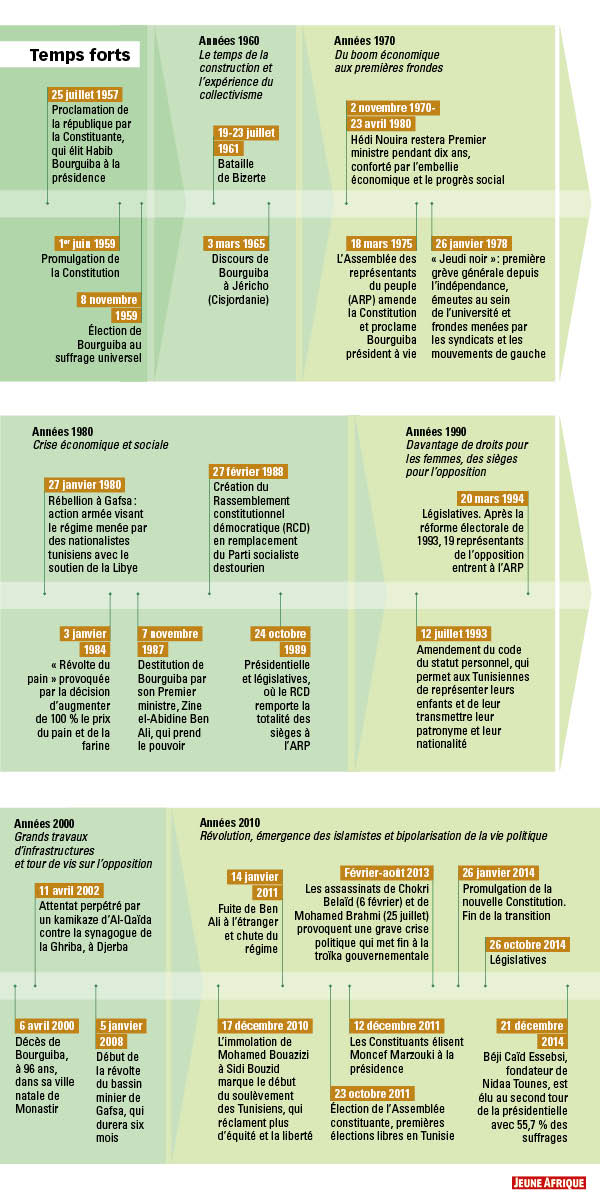

Le 25 juillet 1957, la Constituante proclamait la république. Soixante ans et une révolution plus tard, si elle est encore jeune, ses fondements sont toujours là, bien ancrés, qui ont donné naissance à une nation et à une société uniques dans le monde arabe. À la fois grand témoin et observateur éclairé, Hédi Baccouche livre à Jeune Afrique son regard sur la marche de son pays depuis cette date.

Hédi Baccouche le 17 juillet, chez lui, à Tunis. © Nicolas Fauqué/www.imagesdetunisie.com

«Mon grand-père Othman, monarchiste, est rentré sans dire un mot. Il a longuement écouté la radio, tandis que mon syndicaliste de père jubilait. Ce soir-là, les enfants sont allés se coucher tôt, se souvient un natif de la médina de Tunis. On était le 25 juillet 1957, la république venait d’être proclamée. Le pays changeait irrémédiablement de structure, mais sur le moment cela semblait abstrait. » Passé un furtif instant de sidération, les Tunisiens n’ont pas tous pris la mesure de ce que signifiait la destitution du bey ni de ce qu’impliquait un changement de régime. Ils sentaient cependant que l’enjeu était majeur pour parachever la conquête de souveraineté engagée avec la lutte nationale et l’accession à l’indépendance, en 1956.

Avec pour lointain précédent celle de Carthage – première de l’histoire de l’humanité –, la république de 1957 s’est forgé son propre mode d’emploi. Une Constituante, la légitimité conférée par la lutte nationale, la volonté de Bourguiba et de ses compagnons d’ériger un État nouveau, la valeur travail portée par des hommes et des femmes décidés à être partenaires de l’avenir : tout concourait à donner à la « chose publique » un format novateur.

Une histoire qui fait exception

Soixante ans et une révolution plus tard, le parcours de la Tunisie est singulier. Comparer 1957 au processus déclenché par le soulèvement populaire de 2011 et le départ de Ben Ali est prématuré (lire tribune p. 53), mais pour certains, avec l’adoption de la Constitution de 2014, le pays est entré dans sa deuxième République.

Dans les faits, il parachève sa transition démocratique avec la mise en place de nouvelles instances constitutionnelles et tire les leçons de son passé en ne concédant plus le pouvoir à un seul homme.

Désormais, la présidence à Carthage, le gouvernement à la Kasbah et l’Assemblée des représentants du peuple au Bardo se partagent les prérogatives pour diriger l’État, tandis que la société civile joue un rôle de vigie. Une situation certes fragilisée par un environnement politique instable et par l’amateurisme ou l’opportunisme de quelques-uns. Cependant, les fondements républicains, qui ont créé une nation, une démocratie et une société, uniques au sein des pays arabes, sont toujours là.

Hédi Baccouche, témoin de cette évolution

Familier des rouages du pouvoir, Hédi Baccouche a été l’un des acteurs de l’avènement de la république, de la période de Bourguiba – au cours de laquelle il fut gouverneur (de Bizerte, de Sfax, puis de Gabès), conseiller du Premier ministre Hédi Nouira, ambassadeur (en Suisse, au Vatican, en Algérie), puis directeur du Parti socialiste destourien – jusqu’aux années Ben Ali, dont il s’est écarté après avoir été son Premier ministre, de 1987 à 1989, et s’être élevé contre les premières dérives du régime, ce qui lui valut nombre de disgrâces.

Patriote convaincu, à la fois grand témoin et observateur éclairé, Hédi Baccouche livre son regard sur la marche de la Tunisie depuis le 25 juillet 1957.

Jeune Afrique : Que représente pour vous le 25 juillet 1957 ?

Hédi Baccouche : Pour ceux qui ont vécu l’épopée de notre libération nationale, l’avènement de la république est une date majeure de notre histoire. Elle a été préparée par deux événements décisifs : les accords d’autonomie interne du 3 juin 1955 puis l’indépendance, le 20 mars 1956.

La révolution algérienne du 1er novembre 1954 et les actions communes des armées de libération algérienne et marocaine au Maroc, fin 1955, ont accéléré le processus. Nous étions les premiers en Afrique à retrouver notre autonomie et les deuxièmes dans le monde, après le Vietnam.

La proclamation de la république permettait au peuple tout entier d’exercer le pouvoir pour la première fois de son histoire. Les Tunisiens en étaient fiers, et unanimes dans leur joie à l’applaudir. Sous la république de Carthage, seule une élite gouvernait.

En 1957, elle était la première République arabe à ne pas être née d’un coup d’État militaire

Ensuite, à part sous les Hafsides, ce sont des puissances étrangères qui ont exercé l’autorité dans le pays : Rome, Paris et, dans la période islamique, Damas, Bagdad ou Istanbul nommaient les gouverneurs qui régentaient la Tunisie. En 1957, elle était la première République arabe à ne pas être née d’un coup d’État militaire comme le furent l’Irak, la Syrie ou l’Égypte.

Pourtant, une monarchie constitutionnelle a un temps été envisagée…

En juillet 1956, lors d’un colloque de la Fédération de France, dont j’étais responsable, sur le thème « Quel pouvoir pour la Tunisie après l’indépendance ? », les orateurs, des figures du Néo-Destour, ont défendu la monarchie constitutionnelle, une position politique de circonstance alors que nous étions, comme Bourguiba, acquis au pouvoir moderne de la république.

Craignant une réaction de la France, tenue par le traité du Bardo, Bourguiba a attendu avant de faire proclamer la république. Il lui a fallu asseoir son pouvoir et améliorer ses relations avec Paris afin de prévenir une intervention française. Mais les politiques français n’ont pas été solidaires du bey.

La république était-elle donc inéluctable ?

La dynastie husseinite ne pouvait pas continuer à régner. Pour le comprendre, il fallait vivre l’euphorie nationale des années 1956-1957.

Notre victoire le poussait à vouloir exercer lui-même le pouvoir et à ne pas le donner à une dynastie défaillante

Nous avions réussi à organiser un peuple, à le mener au combat, à lui faire accepter des sacrifices… Notre victoire le poussait à vouloir exercer lui-même le pouvoir et à ne pas le donner à une dynastie défaillante.

À l’exception de quelques périodes – dont celles de Hammouda Pacha, les débuts de Hussein Ben Ali et le règne de Moncef Bey –, la monarchie husseinite, malgré un règne de plus de deux siècles, n’avait réussi ni à préserver l’indépendance du pays ni à le développer.

Les beys étaient ignorants, primaires, violents – les assassinats et coups d’État étaient légion. Les choix extérieurs étaient malheureux, et la complicité avec la France évidente : le bey lui avait livré le pays en échange de la sauvegarde de son trône.

Naceur Bey a bien pris position contre la France en 1922, pour ensuite se rétracter. Néanmoins Moncef Bey a fait honneur à la Tunisie ; bey du peuple, il a cherché à le protéger et a tenu tête aux autorités françaises avec dignité. L’histoire de cette dynastie n’est pas marquée par des positions nationales et patriotiques telles que le peuple puisse lui être réellement attaché.

Pourquoi avoir préféré une destitution à une abdication ?

Cela tient aux rapports de Habib Bourguiba avec Lamine Bey, le successeur de Moncef, auquel le peuple était hostile. Salah Ben Youssef, responsable du Destour, et Farhat Hached, leader syndicaliste, dans le but de faire le vide autour du protectorat et d’avoir un moyen supplémentaire de le combattre, ont cru bon d’avoir le bey avec eux.

Lamine Bey a sympathisé avec Farhat Hached et a été solidaire avec lui après la grande grève et le massacre de 1947. Mais, pour Bourguiba, c’était un traître qui avait accepté des réformes dérisoires proposées par la France alors que se jouait le dernier quart d’heure de la lutte nationale.

Salah Ben Youssef a fait de Lamine Bey son allié. Quand, à l’occasion des accords d’autonomie, le différend entre Ben Youssef et Bourguiba a éclaté, le bey a soutenu Ben Youssef. Ce qui a consacré la rupture avec Bourguiba.

Mal conseillé, Lamine Bey, face à un Bourguiba triomphant, pressentait qu’il allait être écarté et n’a pu imposer la dynastie. Le choix républicain remportait une adhésion unanime. Néanmoins, même en tant que républicain, je regrette l’irrespect et le mauvais traitement infligés à Lamine Bey. Sa chute en tant qu’homme politique était scellée, la république était inéluctable. C’était suffisant.

Sur quoi cette république a-t‑elle été fondée ?

Après l’indépendance, nos projets étaient très ambitieux. Notre vision était de faire de la Tunisie un modèle, de promouvoir le peuple tunisien parmi les meilleurs et de mener le grand jihad contre le sous-développement, l’ignorance et l’obscurantisme pour que la Tunisie devienne « un pays vivable et viable », selon l’expression de Hédi Nouira.

Il n’est pas dit que nous ayons réussi complètement, mais l’ambition, l’effort et la volonté y étaient.

Cette république voulue par tous porte la marque d’un seul, Bourguiba…

Il était un leader incontesté par sa vision, son courage, ses sacrifices, ses choix modernes.

Bourguiba pratiquait cette stratégie des étapes. Une fois un palier atteint, il visait le suivant et le déclarait

Il ne donnait jamais l’impression d’être à la fin d’un parcours : après les accords d’autonomie interne, il disait « l’étape suivante est l’indépendance » ; en juin 1956, après l’indépendance, il annonçait l’évacuation… Bourguiba pratiquait cette stratégie des étapes. Une fois un palier atteint, il visait le suivant et le déclarait.

Son programme de réformes était articulé autour de la femme, de la cité, de l’enseignement pour tous, de la « tunisification » des institutions, du développement économique, de l’éradication de la misère et de la famine. Il fallait aussi évacuer les soldats français du pays et soutenir la révolution algérienne, qui avait pris en Tunisie une position extrêmement importante. D’où l’idée d’un pouvoir fort, qui ne pouvait s’établir dans la dualité, même avec un bey ayant un rôle honorifique.

Pour accomplir les tâches qu’il s’était fixées et entraîner le peuple, Bourguiba devait pouvoir décider. Le seul reproche à lui faire est celui d’être resté au pouvoir plus que nécessaire ; autrement, il aura été une référence internationale, un grand libérateur et le constructeur de l’État.

Selon vous, le processus de 1957 et celui de 2011 sont-ils comparables ?

À mon sens, il n’y a pas eu de rupture en 2011. Même sous Bourguiba, il y avait des soubresauts et une volonté de mieux-être économique, de démocratie et de liberté.

Pour faire avancer la Tunisie, on ne peut pas la couper de son histoire

La révolution de 2011 a réussi : elle a posé des problèmes qui existaient et existent encore, elle a mis en lumière des échecs et des priorités, elle a permis à beaucoup de Tunisiens d’assumer des responsabilités, mais dans la continuité.

Pour faire avancer la Tunisie, on ne peut pas la couper de son histoire. Quelles que soient les critiques, le pays, dans son combat libérateur, dans l’édification d’une nouvelle société, dans la construction d’un État moderne, est entré dans le progrès.

Il y a eu des excès, des dérives, c’est vrai. Mais ce passé est chargé d’éléments décisifs. Le pays ne peut être bien géré si on ne cherche pas à améliorer, par une critique objective, les faiblesses et les irrégularités avec lesquelles il faut en finir. Une autre ambition, un autre grand souffle, dans la lignée de celui qui a porté la Tunisie vers l’indépendance, sont nécessaires.

Un tel souffle est-il possible aujourd’hui ?

La crainte est que l’échec du pouvoir à engager notre pays dans une nouvelle entreprise de développement menace notre choix irréversible de liberté et de démocratie – échec qui n’est évidemment pas souhaitable.

Selon moi, l’évolution de la société tunisienne est telle que l’on ne peut la régir ni en dehors de la loi ni en dehors de la liberté. Bien entendu, cette liberté doit consacrer la démocratie et permettre au peuple d’exercer le pouvoir.

Or, pour vraiment promouvoir la démocratie, il faut un système démocratique. La « forme démocratique » ne doit pas cacher une réalité non démocratique. Un président ou un représentant élu avec quelques milliers de voix, ce n’est pas la démocratie ! Une véritable démocratie doit impliquer la majorité du peuple. Et je ne suis pas sûr qu’en l’état actuel le chemin pour y parvenir soit adopté.

Comment faire pour que chacun, quelle que soit son origine ou sa position, accepte de faire la queue à un guichet ?

Il nous faut encore du temps pour trouver les voies d’une vraie démocratie, du développement et de l’unité. N’oublions pas que nous venons d’une société ancienne qui comportait des inégalités. Comment la transformer et établir l’égalité de tous face à la loi ? Comment faire pour que chacun, quelle que soit son origine ou sa position, accepte de faire la queue à un guichet ? Un effort d’éducation est nécessaire, mais rien n’est perdu, au contraire.

La Tunisie est un petit pays, mais qui a une grande élite. Voyez comment les femmes de tous âges et de tous milieux réussissent et jouent partout un rôle de plus en plus important. Les prévisions de Bourguiba, qui avait misé sur elles, sont même dépassées.

Nous pouvons faire de la Tunisie un pays respectable. C’était le rêve de nos jeunes années. Il est toujours d’actualité.

50

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles