Abdelhakim Belhadj : « Avoir fréquenté Ben Laden n’a jamais fait de moi un terroriste »

Afghanistan, Al-Qaïda, prisons secrètes de la CIA, chute de Kadhafi, fortune, ambitions… L’ancien chef jihadiste libyen, Abdelhakim Belhadj, devenu leader politique et businessman prospère lève un coin de voile sur son itinéraire tourmenté.

Abdelhakim Belhadj lors de l’entretien avec Jeune Afrique, le 24 juillet. © Nicolas Fauqué/www.imagesdetunisie.com pour JA

Après avoir annulé un premier entretien en avril 2014, au plus fort du conflit libyen, l’homme s’est enfin prêté au jeu. Cette « légende » du jihad, qui a endossé plusieurs identités, dont celle d’Abou Abdallah al-Sadek au début des années 2000 – il était à ce moment-là l’une des personnalités les plus recherchées par la CIA –, a troqué son treillis militaire pour un élégant costume-cravate bleu d’homme d’affaires.

Avec une fortune estimée aujourd’hui à 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros), dont l’origine reste une énigme, Abdelhakim Belhadj déborde de projets. Il reçoit Jeune Afrique dans un bureau design d’où il supervise le lancement prochain d’une chaîne de télévision, depuis une grande métropole d’un pays musulman dont il ne souhaite pas révéler le nom. C’est pourtant un secret de polichinelle, ceux qui connaissent le personnage savent où il a ses habitudes.

S’il voyage régulièrement pour ses affaires et pour entretenir ses réseaux, sa vie se joue à Tripoli depuis la chute de la ville en 2011 – dont il fut l’un des artisans les plus médiatisés. Dans la capitale libyenne l’attendent sa femme, marocaine, et ses trois enfants. À 51 ans, il y mène ses activités politiques à travers le parti qu’il a fondé, Al Watan.

Il tend la main poliment et accompagne son geste des salamalecs traditionnels : « Bienvenue, enchanté, mon chauffeur m’a dit que vous avez eu beaucoup d’embouteillages, j’en suis désolé… » Ni fouille ni garde du corps, mais, à ses côtés, son frère d’armes et bras droit, Mehdi al-Joda, le suit comme son ombre. L’homme a connu les geôles pakistanaises puis, comme Belhadj, celles de Kadhafi. Des entrailles insalubres des prisons libyennes, il héritera d’ailleurs d’une extrême sensibilité aux odeurs.

Je n’ai pris les armes qu’à la fin de 1989, pour lutter contre l’Union soviétique en Afghanistan

Affable et détendu, il rit volontiers de certains faits qu’on lui impute (et ils sont nombreux !), tout en sirotant tranquillement son thé. Le regard froid et l’assurance de la voix du chef de milice ne sont jamais loin derrière le discours policé du politique. Pour mieux convaincre, l’ex-émir du Groupe islamique combattant en Libye (GICL, affilié à Al-Qaïda) souligne ses propos de petits gestes de la main… En fin de rencontre, comme soulagé de la tâche accomplie, il tombera la cravate…

Jeune Afrique : Vous considérez-vous comme un terroriste repenti ?

Abdelhakim Belhadj : Non. Je n’ai jamais été un terroriste mais un opposant. J’ai mené un jihad contre la dictature de Mouammar Kadhafi. Contraint de quitter la Libye, je suis parti début 1988 enseigner à des enfants afghans réfugiés dans le cadre d’une assistance humanitaire.

Je n’ai pris les armes qu’à la fin de 1989, pour lutter contre l’Union soviétique en Afghanistan. Des groupes de combattants avaient afflué par milliers de différents pays musulmans, européens et américains… On soutenait une juste cause. À l’époque, on était d’ailleurs appelés par les médias occidentaux « les combattants de la liberté ».

Quelle était alors votre idéologie ?

Ma participation à la lutte afghane était motivée par ma conviction que tout peuple doit être souverain dans le choix de son régime politique. Mais, après l’effondrement du régime communiste et la défaite de l’Union soviétique en Afghanistan, les parties afghanes qui ont résisté et combattu les Soviétiques ne s’entendaient plus.

Nous nous sommes finalement repliés au Pakistan en février 1992 pour ne pas être pris dans cette guerre civile. Je souhaitais alors reprendre mes études d’architecture, mais les Arabes n’étaient pas les bienvenus dans ce pays, et la situation sécuritaire y était très précaire.

Ce fut le début d’un long périple pour trouver un lieu où s’établir en toute sécurité, car les accords entre les pays arabes prévoyaient l’extradition des opposants. Certains d’entre nous ont demandé l’asile en Europe. De mon côté, je me suis finalement installé à Khartoum, au Soudan, en avril 1992, pour sa proximité géographique avec la Libye et parce que les conditions de vie y étaient moins difficiles qu’ailleurs.

En 1989, vous créez le Groupe islamique des combattants en Libye (GICL), dont vous étiez l’émir et qui se situait dans la mouvance terroriste d’Al-Qaïda et d’Oussama Ben Laden…

À l’époque, tous les groupes satellites d’Al-Qaïda se croisaient, faisaient un bout de chemin ensemble. Nous, notre objectif était Kadhafi, et rien d’autre. Les divergences avec Al-Qaïda sont apparues quand il s’est agi de cibler des civils, ce qu’interdit la loi islamique, peu importe leur religion. Je m’y suis fermement opposé et j’ai pris mes distances.

Mouammar Kadhafi au sommet de Lisbonne, le 8 décembre 2007. © PAULO DUARTE/AP/SIPA

Quand et où avez-vous rencontré Ben Laden ? Quelles ont été vos relations avec lui ?

Je ne l’ai rencontré qu’en Afghanistan. La première fois c’était à Jalalabad, en 1989. Il dirigeait des groupes de combattants arabes, dont je ne faisais pas partie. Nous n’avions aucun lien, mais on se voyait dans des occasions qui réunissaient tous les Arabes, notamment des célébrations religieuses ou sociales. J’insiste sur le fait que ces rencontres n’avaient aucun but organisationnel ni de liens avec les actions d’Al-Qaïda.

Mes ennemis politiques m’accusent d’avoir été un membre de cette nébuleuse, mais tous les spécialistes de la question savent très bien que j’étais parmi les premiers à m’opposer à son projet, qui contrevenait à la nature du jihad.

La CIA nous a kidnappés pour nous interroger

Traqué, vous avez été parmi les hommes les plus recherchés du monde jusqu’à votre arrestation à l’aéroport de Bangkok en 2004. Comment cela s’est-il déroulé ?

Un piège m’avait été tendu. J’ai d’abord été intercepté avec mon épouse à Kuala Lumpur, en Malaisie. Les services de renseignements libyens et britanniques sont intervenus afin que je sois extradé vers Bangkok, en mars 2004, où la CIA nous a kidnappés pour nous interroger dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 11 septembre 2001. Les Américains nous ont mis dans une prison secrète où j’ai été torturé, tout comme mon épouse, qui était pourtant enceinte à cette époque.

J’ai demandé à comparaître devant la justice américaine pour répondre des accusations portées contre moi, mais mes ravisseurs m’ont dit clairement : « Vous n’êtes pas demandé par la justice. » J’ai voulu savoir pourquoi ils m’avaient arrêté. Ils se sont contentés de formules vagues, évoquant des « circonstances exceptionnelles » et les « besoins de l’enquête ». J’ai ensuite été transféré. Je pensais finir à Peshawar ou à Guantánamo, mais j’ai en fait été livré à Kadhafi.

En 2011, après la révolution de février en Libye, j’ai appris avec la découverte de dossiers secrets que le gouvernement britannique était complice de mon kidnapping. Ces documents, où figurent le nom et l’immatriculation de l’avion qui m’a transporté de Bangkok à Tripoli, prouvent que j’ai été torturé. J’ai été une monnaie d’échange pour des contrats pétroliers et des intérêts économiques entre la Grande-Bretagne et la Libye. J’ai d’ailleurs porté plainte contre le gouvernement britannique.

Prison d’Abou Salim, dans la banlieue de Tripoli, où Belhadj fut enfermé de 2004 à 2010. © Nicolas Fauqué/www.imagesdetunisie.com

Dans quelles conditions avez-vous été détenu à Tripoli ?

Durant six ans, j’ai subi le sort d’un prisonnier sous un régime totalitaire : des conditions de détention atroces, la torture…

En 2010, vous êtes libéré…

Au mois d’octobre 2010. Ce fut l’aboutissement d’un long dialogue instauré par une fondation dirigée par Seif el-Islam, le fils de Kadhafi. Ma libération s’inscrivait dans le cadre de réformes politiques lancées par ce dernier, qui se préparait à passer le flambeau du pouvoir à son fils. Il a entrepris d’attribuer des compensations aux victimes de ses crimes et de payer des milliards de dollars à certains pays qui avaient subi ses actions terroristes…

Il fallait bien qu’il se penche aussi sur le cas des prisonniers politiques. Une affaire très sensible pour la survie du régime, car nul n’ignorait le terrible massacre de 1 200 prisonniers à la prison d’Abou Salim en juin 1996. Nombre d’entre eux appartenaient d’ailleurs à mon groupe. La seule issue était d’entamer un dialogue avec les détenus.

Cela a abouti à un ouvrage collectif dans lequel nous avons défini le concept de charia, ses sources et ses fondements, ainsi que le jihad, sa nature et sa finalité. Un texte qui précisait nos positions et affirmait notre opposition aux idées radicales et extrémistes. À partir de là, les libérations ont été graduelles. Reste que, même libre, je devais me présenter régulièrement aux services de sécurité qui me surveillaient.

Avez-vous conservé, aujourd’hui, des contacts avec Seif el-Islam ?

Je suis en contact avec certaines personnalités proches de lui, que je dois d’ailleurs rencontrer prochainement. Mais je ne sais pas où il se trouve précisément en ce moment.

Quels sentiments nourrissez-vous à son égard ?

Sa position lors de la révolution de février était claire, et nous étions dans des camps opposés. Mais je n’ai pas d’animosité à son égard. Je souhaite qu’il recouvre ses droits et qu’il règle ses affaires avec la justice. Une fois que celle-ci se sera prononcée, il redeviendra un citoyen comme un autre, avec des droits et des devoirs. Partant du principe que tous les Libyens sont égaux en droit, nous ne considérons pas Seif el-Islam comme un adversaire.

Je savais que les services risquaient de m’arrêter et de m’incarcérer à nouveau

Quand avez-vous rejoint la révolution ?

Après les manifestations du 17 février 2011, je faisais profil bas car je savais que les services risquaient de m’arrêter et de m’incarcérer à nouveau. C’est finalement ce qui s’est produit. J’ai été convoqué le 19 février par les services de sécurité intérieure. J’ai réussi à m’évader et j’ai rejoint les révolutionnaires de Tripoli. Je suis resté dans la clandestinité durant deux mois.

Puis j’ai quitté la Libye pour la Tunisie. De Tunis, j’ai rejoint Benghazi, où j’ai pris contact avec le Conseil national de transition. Avec mon groupe, j’ai assuré le transfert de moyens militaires vers le Djebel Nefoussa [chaîne de montagnes dans le nord-ouest de la Libye]. J’y ai rassemblé les révolutionnaires pour combattre les forces de Kadhafi et marcher sur Tripoli, qui commençait à se soulever.

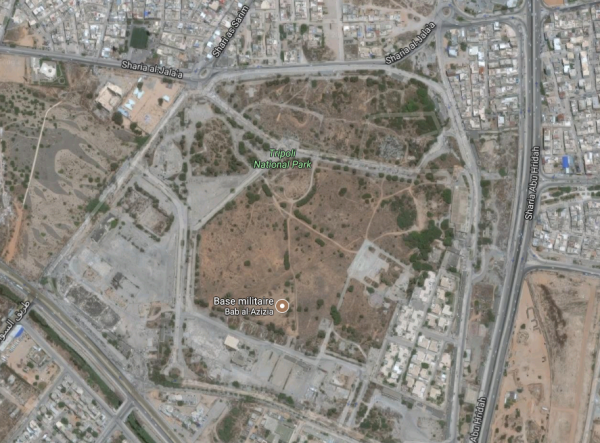

Nous sommes entrés dans la capitale et avons progressé jusqu’à la prise de la caserne de Bab al-Azizia, le 23 août. J’ai ensuite été chargé par le Conseil national de transition de présider le conseil militaire de Tripoli et de ses environs.

Quel moment vous a le plus marqué ?

La prise de la caserne de Bab al-Azizia est gravée à jamais dans ma mémoire. Je me suis retrouvé sous la tente, assis au bureau de Khadafi. Ses lunettes étaient encore posées sur un dossier. Ce moment m’a beaucoup ému. Je me souviens avoir rappelé à des combattants autour de moi que cet endroit était une forteresse qu’aucun Libyen ne pouvait approcher, dont personne n’osait longer le mur ni même le regarder. Être là symbolisait l’effondrement définitif du régime et le triomphe de la révolution.

Vue aérienne de la caserne de Bab al-Azizia © Capture d’écran

Quelle est votre opinion sur le rôle de la France pendant et après la révolution ?

Au départ, ce rôle était similaire à celui de plusieurs autres pays qui soutenaient la révolte du peuple libyen. Il est devenu beaucoup plus important le 19 mars 2011, quand la France a engagé son aviation pour stopper les forces blindées de Kadhafi qui fonçaient vers Benghazi.

Les Français vous ont-ils aidé personnellement ?

Non. Je n’ai reçu aucune aide de la France.

Pour nombre d’observateurs, la chute de Kadhafi et le désordre qui a suivi sont responsables de la déstabilisation du Sahel, notamment via la prolifération des armes et la montée en puissance de groupes jihadistes ayant des bases en Libye. Est-ce aussi votre opinion ?

On ne peut pas réduire la crise au Sahel au seul facteur libyen. Nous savons que cette région grouillait de mouvements rebelles, indépendantistes et terroristes bien avant la chute de Kadhafi, de la frontière algérienne au nord du Mali. Cela dit, nous ne nions pas non plus que l’instabilité en Libye et la propagation des armes ont contribué à cette déstabilisation.

Comment envisagez-vous la lutte contre le terrorisme ?

On ne peut pas faire face efficacement au terrorisme en s’appuyant uniquement sur des solutions sécuritaires, de renseignement et de répression. Il faut adopter et appliquer d’autres stratégies, notamment en instruisant nos imams, en contrôlant ce que véhiculent les médias et les contenus éducatifs, en luttant contre le chômage, en résolvant certains problèmes sociaux et politiques qui poussent les jeunes à se radicaliser.

Une justice sociale accompagnée de plans de développement économique et un environnement politique réellement démocratique réduiraient l’exclusion et la marginalisation. Il faut expliquer, enseigner que le terrorisme n’a aucune justification religieuse ni idéologique. Quand le prophète Mohammed a enjoint à ses compagnons d’aller se réfugier en Abyssinie, il a fait l’éloge du roi chrétien. Il ne leur a pas dit d’aller le tuer, mais d’aller vivre sous son règne.

Il faut réaffirmer ces fondamentaux, bannir un certain vocabulaire qui a lavé le cerveau de nos jeunes

De même, quand le Prophète a émigré de La Mecque à Médine, la cité comptait des juifs parmi sa population, et il n’a appelé ni à les tuer ni à les haïr. Il faut réaffirmer ces fondamentaux, bannir un certain vocabulaire qui a lavé le cerveau de nos jeunes. Certes, la force est aussi nécessaire pour éradiquer ce fléau, car pour guérir certaines maladies, quand les remèdes ne suffisent pas, il n’y a pas d’autre choix que d’amputer.

Nous sommes plus concernés que d’autres par l’élaboration d’un discours religieux modéré, car certains pays parrainent, financent et propagent l’extrémisme dont ils se réclament. Des écoles radicales, comme l’école wahhabite, véhiculent ces idées. Les pays arabes doivent faire front à cela. Au Maghreb, nous avons notre propre héritage islamique, élaboré par des écoles de jurisprudence modérées relevant du rite malékite, reconnues pour leur savoir en sciences et en théologie musulmane.

Ces écoles devraient tenir un rôle actif dans la lutte contre les idées radicales. Nous relevons de ce patrimoine religieux ouvert et n’avons aucune hostilité envers les autres.

Nous voulons un État civil et démocratique

Par « certains pays », vous voulez dire vos ennemis : l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ?

Absolument. Ils osent venir interférer dans nos pays alors que chez eux ils n’autorisent aucun des droits civiques de base. Les femmes n’ont même pas le droit de conduire ! Les régimes au pouvoir dans ces deux pays sont totalitaires et ne peuvent en aucun cas être un exemple pour nous qui avons subi un régime militaire pendant quarante-deux ans.

Nous voulons un État civil et démocratique. Nous le ferons sans ingérence étrangère et ne transigerons pas sur notre souveraineté. L’Algérie voisine, par exemple, n’est jamais intervenue en Libye, contrairement à l’Égypte et aux Émirats arabes unis.

L’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et le Bahreïn vous ont classé en juin comme « terroriste en activité ». Comment avez-vous réagi ?

Encore des accusations sans fondement émises par les wahhabites, qui alimentent l’extrémisme. À croire que je les dérange !

Dans le monde, les partis politiques ont des affinités les uns avec les autres, cela est normal

Est-ce pour cela que vous bénéficiez du soutien du Qatar et de la Turquie depuis 2011 ?

À ceux qui me reprochent d’avoir des relations avec les gouvernements turc et qatari, je réponds que, dans le monde, les partis politiques ont des affinités les uns avec les autres. Certains forment même entre eux des organisations, comme l’internationale socialiste. Cela est normal.

Mais nous ne renoncerons jamais à la souveraineté libyenne, nous ne ferons jamais appel à un étranger pour nous renforcer contre un rival en Libye et nous ne lui permettrons jamais d’intervenir dans les affaires de la Libye. C’est notre conviction et ce sera toujours notre volonté.

La rencontre près de Paris, le 25 juillet, entre le général Khalifa Haftar et le Premier ministre libyen, Fayez Sarraj, voulue par le président français, Emmanuel Macron, peut-elle conduire à un accord pérenne ?

À La Celle-Saint-Cloud, rien n’a été signé. Il s’agissait juste d’une rencontre en terrain favorable. Tout ce qui a été dit avait déjà été inscrit dans les accords de Skhirat, en décembre 2015, dont la mise en œuvre a été entravée par des forces libyennes que ne contrôlent ni Sarraj ni Haftar. De ce point de vue, rien n’a changé et rien ne laisse entendre que ces parties vont se soumettre à la volonté de l’un ou de l’autre.

Le président du conseil présidentiel libyen Fayez al-Sarraj (g.) et le commandant de l’armée nationale libyenne Khalifa Haftar, se serrent la main sous le regard d’Emmanuel Macron, président français, à l'issue de la rencontre de ce mardi 25 juillet près de Paris. © Michel Euler/AP/SIPA

La question est : pourquoi multiplier des accords énonçant les mêmes principes fondamentaux qui ont été depuis longtemps acceptés unanimement mais qui n’ont pu être appliqués malgré les efforts des Nations unies, des pays voisins ainsi que des puissances régionales et internationales ?

L’effort du président Macron pour la résolution du conflit en Libye est louable, mais je ne suis pas d’accord avec lui sur l’idée que Sarraj et Haftar ont la capacité de rassembler autour d’eux, et les services français ont pu constater d’eux-mêmes sur le terrain que ce n’est pas le cas.

Le seul fait nouveau de cette rencontre est peut-être que Khalifa Haftar semble accepter que la solution ne puisse être que politique. Auparavant, il menaçait d’étendre son contrôle sur l’ensemble de la Libye par les armes, mais n’y est pas parvenu. Le temps des gouvernements militaires dans le pays est révolu.

Sarraj et Haftar ont annoncé à Paris la tenue d’élections. N’est-ce pas un engagement positif ?

Comment envisager d’organiser des élections avant que la Constitution, qui définit entre autres les droits et les pouvoirs de la présidence, ne soit achevée ? Si nous admettons la possibilité d’organiser des élections, qui y participera ? Qui respectera le résultat des urnes ? Avant d’aller voter, il faut aplanir les désaccords qui persistent et qui entravent l’édification d’un nouvel État civil et démocratique.

Ceux qui pensent que le retour à la stabilité pourrait être imposé de l’extérieur se font des illusions

Pour y aboutir, la seule solution est de poursuivre le dialogue entre tous les Libyens, sans exception, y compris avec ceux qui appartenaient à l’ancien régime, jusqu’à obtenir l’adhésion unanime des protagonistes, avec l’aide de la communauté internationale mais sans l’intervention de pays qui pourraient soutenir une partie contre une autre. Ceux qui pensent que le retour à la stabilité pourrait être imposé de l’extérieur se font des illusions et ne connaissent pas les réalités internes en Libye.

Pourtant, d’aucuns voient en Haftar l’homme fort capable de stabiliser la Libye…

Nous sommes contre le retour d’un régime militaire qui a été la cause de la marginalisation, de l’exclusion et du sous-développement. C’est ce que nous voyons derrière le projet de Haftar, et le soutien que lui apportent certains pays qui s’ingèrent dans les affaires libyennes, en particulier les Émirats arabes unis et l’Égypte, est regrettable. Mohammed Ben Zayed [le ministre de la Défense et prince héritier d’Abou Dabi] et le gouverneur militaire de l’Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, semblent être obsédés par les soulèvements du Printemps arabe.

Je travaille à ce que les Libyens puissent vivre dans un État stable qui assure la justice et l’égalité

En faisant appel à eux, Haftar a bloqué l’évolution du processus politique. Il a aggravé la situation. Je travaille à ce que les Libyens puissent vivre dans un État stable qui assure la justice et l’égalité à toutes ses composantes sans discrimination, une sorte de contrat social garanti par la Constitution. Il n’y a pas d’autre issue.

Mais vous avez vous-même usé des armes pour gérer Tripoli pendant un an !

Après la révolution, j’ai été désigné à la présidence du Conseil militaire de capitale. J’avais des milliers de miliciens armés sous ma direction, j’aurais pu me maintenir par la force en choisissant l’option militaire mais, convaincu de la nécessité de construire un État civil, j’ai quitté de mon plein gré mon poste de commandement pour cofonder un parti politique, avec l’ambition d’être un acteur d’une expérience démocratique naissante.

Vous êtes soupçonné de tremper dans les trafics de migrants subsahariens. Que répondez-vous ?

À un certain point, mieux vaut rire de certaines allégations, même si elles touchent un sujet dramatique. Le problème est humanitaire avant d’être politique ou sécuritaire. La misère de ces milliers d’Africains, qui prennent d’énormes risques dans l’espoir d’améliorer leur vie, est terrible. La Libye est un pays de transit pour ces convois. Des solutions doivent être trouvées pour épargner ces hommes et ces femmes qui perdent ce qui leur reste d’humain.

Des migrants subsahariens lors d'une opération de secours en Méditerranée, le 21 juillet 2016. © Santi Palacios/AP/SIPA

Quant aux trafics, ils existent malheureusement, et tous les Libyens doivent se mobiliser contre les exploiteurs de la détresse humaine. Nous nous devons de secourir ces victimes avec le peu de moyens dont nous disposons. C’est un devoir de conscience.

On estime votre fortune à 2 milliards de dollars… Comment avez-vous pu vous enrichir à ce point et en si peu de temps ?

Ne trouvez-vous pas ce chiffre un peu surréaliste ? Je fais l’objet de beaucoup de fantasmes et de contre-vérités, colportés uniquement pour me nuire politiquement.

Mais encore ?

Je ne souhaite pas m’étaler sur ce sujet. J’ai entamé une action en justice contre ceux qui sont responsables de ces mensonges. La justice tranchera.

Quels sont vos liens avec les islamistes tunisiens du parti Ennahdha ?

Je ne fais aucune distinction entre les partis en Tunisie et j’accorde le même respect à tous. Ennahdha étant arrivée au pouvoir lors des élections démocratiques de 2011, nous communiquons avec ce parti comme nous le faisons avec d’autres partis, mais nous n’avons pas de programmes conjoints. La stabilité de la Tunisie est celle de la Libye.

J’ai beaucoup de gratitude et de respect pour la Tunisie

Il y a entre nous des liens de voisinage et de parenté, un tissu social similaire, si bien que ce qui touche l’une affecte l’autre. Je me suis rendu en Tunisie pour la première fois en 2011, j’ai vu comment les habitants de Ben Guerdane ont ouvert leurs maisons aux réfugiés libyens.

J’ai beaucoup de gratitude et de respect pour la Tunisie, mais je ne souhaite pas être impliqué dans ses problèmes ou querelles internes, d’autant que j’ai été cité dans des affaires qui ne me concernent pas.

On vous a notamment accusé d’être mêlé à l’assassinat, à Tunis en 2013, du leader de gauche panarabe Chokri Belaïd. Qu’en est-il ?

Ce ne sont que des affabulations, et la justice tunisienne en est convaincue. Nos services de sécurité ont tous les moyens pour mettre au jour la vérité.

Arrêté récemment pour atteinte à la sûreté de l’État, l’homme d’affaires tunisien Chafik Jarraya dit être l’un de vos proches. Vous l’avez d’ailleurs rencontré à Genève fin mai. Quel était l’objet de cette rencontre ? Quelle est la nature de vos relations avec lui ?

J’ai bien rencontré Chafik Jarraya à Genève, mais je n’ai aucun rapport politique avec lui. Il est venu accompagné du conseiller spécial du président congolais, Denis Sassou Nguesso, l’homme d’affaires français Jean-Yves Ollivier, qui était chargé de rencontrer des personnalités libyennes invitées par le Centre for Humanitarian Dialogue, dont je faisais partie.

Jarraya m’a présenté Ollivier mais n’a pas participé à la réunion. J’avais déjà rencontré Chafik après la révolution de février. Je sais qu’il a des affaires en Libye, et j’ai de l’amitié pour lui. C’est tout ce qu’il y a à dire sur ce sujet.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles