Tunisie : la transition démocratique tourne en rond

Le processus engagé après la révolution de 2011 est allé bon train jusqu’en 2015, puis s’est essoufflé. Le cap sur la démocratie et les réformes – politiques, sociales, économiques – est tenu. Mais, sans réelle boussole, difficile d’avancer.

Place de la Kasbah, à Tunis. © Emeric Fohlen /Hans Lucas

Tunisie : le prix de la liberté

Vie politique, situation financière, climat social… Alors que le train des réformes et de la relance économique semble marquer le pas, où en est vraiment le pays ?

Une Constitution adoptée le 26 janvier, des législatives le 26 octobre suivant et, dans la foulée, les 23 novembre et 21 décembre, la première élection présidentielle au suffrage universel, libre et démocratique du pays : en 2014, après trois ans de mise en place laborieuse, tout indiquait que la Tunisie s’engageait dans le sprint final de son processus de transition, qui devait se clore par l’installation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et de la Cour constitutionnelle, ainsi que par la tenue des élections municipales. Or, dans les derniers mètres, la transition semble s’être essoufflée.

Après deux ans de houleuses tergiversations, le CSM a commencé à siéger le 28 avril dernier, mais, faute de moyens financiers et logistiques, il peine à travailler. À tel point qu’en octobre il s’est résolu à porter plainte contre le gouvernement auprès du Tribunal administratif pour entrave à son fonctionnement. Quant au contrôle de la constitutionnalité des lois, il reste par défaut assuré par une commission provisoire, en attendant l’établissement de la Cour constitutionnelle.

Dans un cas comme dans l’autre, le délai maximum fixé pour leur mise en place à compter de la date des législatives – six mois pour le CSM et un an pour la Cour – est largement dépassé et a forcément un impact sur le bon fonctionnement de la démocratie et la garantie d’un État de droit. « Le concept d’autorité indépendante n’est pas intériorisé dans la culture politique tunisienne, explique le juriste et ancien ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aïssa. Soumis à une logique partisane, à la volonté de mainmise des partis, il est mal compris et malmené, malgré la nature constitutionnelle de ces institutions. »

Coup de frein à la démocratie

Mais c’est surtout la démocratie locale qui inquiète les Tunisiens. En 2011, les municipalités ont été dissoutes et des délégations spéciales désignées pour assurer leur intérim jusqu’à la tenue des élections municipales, première étape d’une décentralisation elle aussi gravée dans le marbre de la Constitution de la IIe République. Initialement prévu en octobre 2016, ce scrutin a été reporté à mars, puis à décembre 2017 et, finalement, à mars 2018. Un troisième ajournement et une valse-hésitation peu rassurante, pendant laquelle la gestion des villes, de leurs infrastructures et de leurs services (notamment en matière d’assainissement) est devenue défaillante.

« On craint des événements qui justifieraient un report, et ce serait un signal négatif pour la démocratie », estime Rached Ghannouchi, le président d’Ennahdha. Pourtant, les textes sont prêts. Et l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) l’eût été, elle aussi, si la démission de son président, Chafik Sarsar, et de deux autres de ses neuf membres, le 9 mai dernier, n’avait pas bloqué son fonctionnement. Pis, six mois plus tard, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), si elle avait désigné des remplaçants aux démissionnaires de l’Isie, n’avait toujours pas élu son nouveau président, à cause de tiraillements partisans.

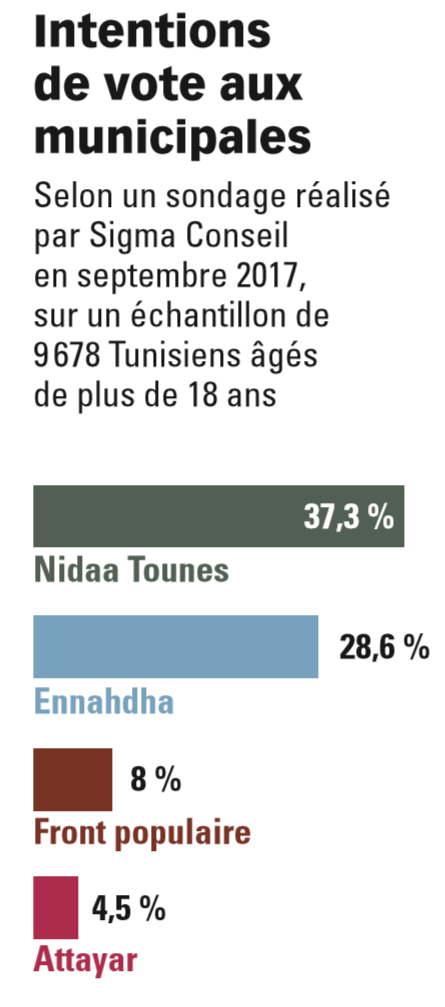

Intentions de vote aux municipales tunisiennes de mars 2018. © DR

Le 13 novembre, après quatre vaines plénières (où la majorité requise de 109 votes favorables sur 217 n’était pas atteinte) et un consensus de dernière minute entre Nidaa Tounes, Ennahdha et l’Union patriotique libre (UPL, de Slim Riahi), les députés ont enfin donné une « nouvelle tête » à l’Isie : Mohamed Tlili Mansri, qui avait été élu membre de l’instance en janvier 2017, en tant que représentant du corps des avocats. Ce proche des islamistes l’a emporté avec une petite majorité de 115 voix, contre 49 voix à sa principale concurrente, la juge Najla Brahem.

Ce coup de frein délibéré donné au processus électoral par les députés – à plusieurs reprises, ils n’ont pu voter faute de quorum – est révélateur de bras de fer et de marchandages politiques, notamment entre Nidaa Tounes et Ennahdha.

Bien qu’essentielles, il était clair dès le départ que les municipales n’auront pas lieu dans les temps : leur organisation a été abordée avec légèreté

Pourtant, le mode de scrutin retenu pour les municipales leur est largement favorable : en un seul tour, il donnera la majorité des sièges à la liste obtenant le plus de suffrages, les autres étant attribués à la proportionnelle, ce qui laisse peu de place aux petits partis. Certains s’inquiètent des déséquilibres qui en découleront dans la gouvernance territoriale, mais aussi de l’abstention (selon un sondage de Sigma Conseil réalisé en octobre, 68,8 % des Tunisiens déclarent qu’ils n’iront pas voter).

Ennahdha, l’intérêt partisan

« Bien qu’essentielles, les élections municipales sont abordées avec une certaine légèreté. Dès le départ, il était clair qu’elles ne pourraient avoir lieu dans les temps, compte tenu des délais incompressibles nécessaires à leur organisation et à leur bon déroulement. Résultat : la crédibilité de l’Isie est écornée », regrette Rym Mourali, cofondatrice du Parti de l’indépendance tunisienne (PIT), qui déplore par ailleurs l’intérêt partisan d’Ennahdha. « Rached Ghannouchi ne cesse de rappeler que 7 000 sièges sont à prendre, dit-elle. Un moyen de retenir ses troupes, de les calmer et de boucler la transition en position de force. »

Avec un régime semi-parlementaire qui attribue à l’ARP une large marge de manœuvre, un hémicycle soumis aux tergiversations entre les deux partis-blocs majoritaires, Nidaa Tounes et Ennahdha, et une opposition faible, le pays ne semble tenir le cap de sa toute jeune démocratie que par l’accord de non-agression d’août 2013 et l’alliance gouvernementale de 2015 conclus entre le président de la République et fondateur de Nidaa Tounes, Béji Caïd Essebsi, et le leader des islamistes, Rached Ghannouchi. Cependant, même si elle peine à se faire entendre des élus, la société civile veille.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles