L’Irak entre le marteau américain et l’enclume iranienne

Libéré de l’État islamique, le pays est devenu le principal terrain d’affrontement entre Téhéran et Washington. Et pourrait également en être la première victime.

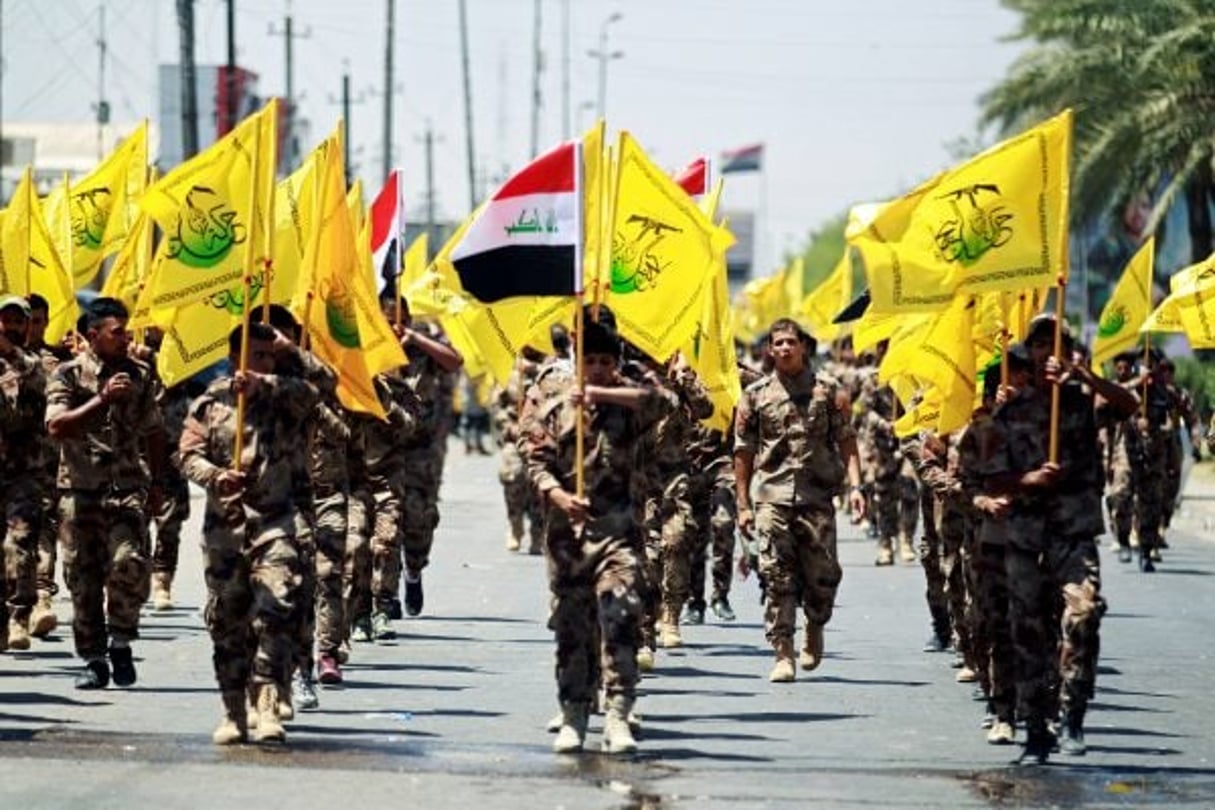

Défilé de la milice proche de l’Iran du Hashd al-Chaabi. Le logo du groupe reprend des éléments de celui du Hezbollah libanais. © Khalid al Mousily/REUTERS

Golfe : demain, la guerre ?

Les États-Unis, l’Arabie saoudite, Israël et les Émirats d’un côté. L’Iran et ses alliés de l’autre. C’est le conflit auquel tout le monde se prépare mais dont personne ne veut, tant ses conséquences seraient dramatiques.

De l’aveu d’un ancien ministre irakien de premier plan, le pays se trouve en ce moment dans « une posture intenable ». Après la décision américaine de se retirer de l’accord encadrant la politique nucléaire de l’Iran, Bagdad craint d’être la victime collatérale du retour, depuis le 5 novembre, de la totalité des sanctions sur Téhéran.

Le pays partage quelque 1 400 km de frontières avec ce voisin et en importe de nombreux biens de consommation. Il a aussi besoin de son électricité pour s’éclairer, à raison de 1 300 MW par jour, et de son gaz naturel – 28 millions de mètres cubes quotidiens – pour faire tourner ses centrales.

« Une arrière-cour pour outrepasser les sanctions »

Ces derniers mois, les dirigeants irakiens se sont donc activés pour obtenir des concessions de Washington. Qui a finalement accordé au pays une permission temporaire de se fournir en gaz et en électricité auprès de l’Iran. Ce délai, initialement de quarante-cinq jours, a été allongé de quatre-vingt-dix jours à l’expiration de la première dérogation, fin décembre. Trop court, de l’avis de tous les observateurs : l’Irak devra de nouveau négocier d’ici à début février. L’ancien ministre estime qu’il faudra cinq ans avant que les sanctions n’étranglent son pays.

Le gouvernement irakien peut-il exploiter ce délai pour obtenir davantage ? Rien n’est moins sûr, tant l’administration Trump semble peu disposée à offrir des largesses à l’Irak. Obsédés par la déstabilisation du régime de Téhéran, qu’ils accusent d’être « le principal soutien du terrorisme mondial », les États-Unis savent que « l’Iran veut utiliser l’Irak comme une arrière-cour pour outrepasser les sanctions », souligne l’ex-ministre, en poste pendant plus d’une décennie.

Si un jeune veut toucher un salaire, il faut qu’il tienne une kalachnikov, déclare un officier

La partie reste toutefois délicate pour les États-Unis : leur intransigeance pourrait finir de disloquer un pays déjà très fragile. L’État islamique (EI), défait au prix de nombreuses destructions en 2017 après trois ans de présence dans le Nord-Ouest, dispose encore de nombreuses poches. La pauvreté et le sentiment d’abandon de larges pans de la population demeurent des problèmes aigus dans un pays qui compte 2 millions de déplacés sur 39 millions d’habitants. Et, selon Transparency International, l’Irak serait le 12e pays le plus corrompu du monde.

« Je suis pessimiste, car toute la population est frustrée : les Kurdes, qui n’ont pas l’indépendance, les sunnites, chez qui a prospéré l’EI, et les chiites », confie un militaire français. La colère de la jeunesse chiite s’exprime depuis l’été par de violents troubles sociaux dans la région méridionale de Bassora. « Si un jeune veut toucher un salaire, il faut qu’il tienne une kalachnikov », poursuit l’officier. Face à un secteur privé embryonnaire, les milices assurent, elles, un revenu régulier à qui les rejoint.

>> A LIRE – Manifestations en Iran : « On a affaire à une demande de justice »

Politique « schizophrène »

C’est aussi cette fragilité qui incite les États-Unis à maintenir leurs 5 200 soldats sur place et à rester « aussi longtemps que nécessaire » pour stabiliser le pays, a fait savoir l’état-major américain cet été. Lors d’une visite improvisée le 26 décembre sur la base aérienne américaine d’Al-Assad, dans la région d’Anbar, Donald Trump a confirmé qu’il ne prévoyait « pas du tout » de retirer ses troupes du pays, contrairement à la Syrie. Le secrétaire d’état, Mike Pompeo, a réitéré le message pendant sa halte surprise à Bagdad et à Erbil le 9 janvier.

Une volonté de stabilisation quelque peu contradictoire avec la politique anti-iranienne de Washington. « Les Américains n’ont pas compris que, s’ils déstabilisaient l’Iran, ils déstabiliseraient aussi l’Irak », poursuit le militaire français, évoquant une politique « schizophrène ». Un diplomate européen de haut niveau se montre plus sévère : « Les Américains sont binaires, ils ne connaissent pas l’étranger. »

A Téhéran, des manifestants brulent un drapeau américain, ce 8 décembre 2017. © Ebrahim Noroozi/AP/SIPA

Les logiques sont très antagonistes : si les États-Unis suivent leur ligne, seule la logique de confrontation est possible », prédit le chercheur Boris James

Cette collision entre objectifs contradictoires symbolise « l’absence de vision américaine au Moyen-Orient », pour le militaire français. « Le point de tension va advenir », met en garde l’ex-ministre, pessimiste pour son pays : « Washington est lassé de la question irakienne et se concentre sur un petit nombre de pays. » Le calibrage de la stratégie américaine pays par pays conduit selon lui irrémédiablement à ce type de télescopage.

« Les logiques sont très antagonistes : si les États-Unis suivent leur ligne, seule la logique de confrontation est possible », prédit le chercheur Boris James, ancien responsable de l’antenne de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.

Une source sécuritaire américaine estime de son côté que Washington « devra choisir à un moment entre l’Iran et la sécurité, et l’Arabie saoudite, Israël et le chaos ». Dans ce jeu régional, l’Irak serait « pris en otage ».

Relation profonde

Pour Boris James, la volonté d’endiguer l’Iran en Irak est vaine : ces deux pays entretiennent une « relation symbiotique » trop profonde pour que les sanctions coupent le lien. Un diplomate rencontrant des responsables iraniens de haut rang à Bagdad rapporte que ces derniers se montrent très confiants quant à leur capacité à passer outre les sanctions américaines. Car la présence iranienne – « pragmatique et plus opérationnelle », pour l’ancien ministre –est ancrée dans l’économie, les milices et l’administration, quand les Américains ont une présence uniquement « surplombante », pour Boris James.

« Les Iraniens se moquent de qui sera le Premier ministre ou le président puisqu’ils maîtrisent l’État profond », fait remarquer un diplomate français. Sur le terrain, leurs ingénieurs s’enracinent grâce à des projets de long terme. « Et ne s’adressent pas seulement aux chiites », note le militaire. Beaucoup sont convaincus que les Américains finiront, une fois de plus, par partir, et que le temps joue donc pour Téhéran. « L’Iran, très patient, est maître dans l’analyse géopolitique. Les Iraniens savent qu’ils ne peuvent pas affronter directement les Américains », analyse l’ancien ministre.

>> A LIRE – Irak : Saddam, Bush et les « traîtres »

Interminables tractations

La formation chaotique de l’exécutif depuis mai, où les élections législatives n’ont pas dégagé de majorité, ne plaide pas pour un renforcement de Bagdad : il a fallu attendre fin octobre pour que soit désigné un Premier ministre, le chiite indépendant et consensuel Adel Abdel Mahdi. À ce jour, 5 des 22 ministres – dont ceux de la Défense, de la Justice et de l’Intérieur – n’ont toujours pas été désignés, en raison de tractations qui traînent en longueur. « Ce gouvernement sera très faible », car son chef « n’a pas de base », anticipe l’ancien ministre.

L’Irak traverse une « situation historique qui ne permet pas l’émergence d’hommes forts, car le niveau d’interventionnisme extérieur est tel qu’il est très difficile de former des socles politiques », observe Boris James. Le militaire s’inquiète, lui, de la présence d’une myriade de milices qui « constituent potentiellement un danger pour l’État ».

Pour un consultant de think tank établi à Erbil, le problème politique de l’Irak est structurel : le régime de Saddam Hussein avait seulement gelé les rapports entre les composantes du pays. Avec sa chute et l’arrivée des Américains, en 2003, les fractures sont réapparues, révélant qu’il n’y a « jamais eu d’accord de long terme » sur la gouvernance du pays, ni de « réel mécanisme de partage de pouvoir ». « Le problème est que, sauf dans l’armée, il n’y a pas d’identité nationale », renchérit le militaire français.

Les Américains ne peuvent affaiblir l’Iran sans s’affaiblir eux-mêmes. Et vice versa, souligne un sécuritaire américain

Si cette faiblesse semble convenir aux deux grands parrains de l’Irak, elle fait aussi courir le risque d’un éternel statu quo. « L’endiguement de l’Iran est difficile parce que ses objectifs sont identiques à ceux des États-Unis », analyse le sécuritaire américain. C’est là tout le paradoxe ; sur le terrain irakien, les États-Unis et l’Iran partagent un intérêt commun : que l’État reste « stable et faible, qu’il ne constitue de menace pour aucun de ses voisins ».

Dès lors, « les Américains ne peuvent affaiblir l’Iran sans s’affaiblir eux-mêmes. Et vice versa », souligne le sécuritaire américain. « L’Iran adorerait que l’Irak soit la Finlande de l’Union soviétique », résume le diplomate français. Soit un pays condamné à la neutralité du fait de l’emprise exercée par un voisin trop puissant pour lui.

Au cœur du Ballet diplomatique

- 26 décembre

Donald Trump et son épouse, Melania, rendent une visite expresse de trois heures aux soldats américains de la base aérienne d’Al-Assad (province d’Al-Anbar)

- 9 janvier

Halte surprise du secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, qui est reçu par le Premier ministre, le président, le ministre des Affaires étrangères et le président du Conseil des représentants. Il s’entretient aussi avec des représentants du Kurdistan irakien.

- 13 au 18 janvier

Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, avec une délégation de 50 entreprises. Rencontre avec son homologue irakien et des officiels kurdes à Erbil et à Suleimaniyeh. Haltes dans les villes saintes chiites de Kerbala et de Najaf.

- 14 janvier

Le roi Abdallah II de Jordanie s’entretient à Bagdad avec le président et le Premier ministre irakiens. C’est le premier voyage en dix ans du souverain jordanien chez son voisin.

- 14 et 15 janvier

Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, rencontre le président et le Premier ministre à Bagdad, des responsables kurdes à Erbil, et l’ayatollah Mohammad Said al-Hakim, l’une des principales autorités chiites, à Najaf.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles