Agriculture : des semenciers qui s’enracinent

Déjà bien présentes en Afrique australe et en Afrique de l’Est, les multinationales, comme Bayer ou Syngenta, veulent convertir les autres grandes régions du continent aux techniques de culture intensive.

Grâce au rachat de Monsanto, le groupe pharmaceutique allemand Bayer avance ses pions sur le continent. Ici l’un de ses centres de R&D, à Francfort, en juin. © Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Agriculture : graines d’avenir

Alors que les grands groupes de semences comme Bayer, Syngenta ou Technisem sont de plus en plus implantés sur le continent, les initiatives privées locales se multiplient pour répondre aux défis de l’alimentation. Comment l’agriculture traditionnelle peut-elle tirer profit de cet intérêt croissant?

Encore dominée par une agriculture de type familial, aux antipodes d’un modèle intensif, l’Afrique est plus que jamais dans le viseur des multinationales de semences. Leur credo : « nourrir le continent », grâce à leurs semences hybrides, dites à haut rendement. Aujourd’hui, les variétés paysannes – dont les semences sont autoproduites – constituent 70 % à 80 % de ce que s’échangent les paysans africains. A priori, ces multinationales ont donc un boulevard devant elles. D’autant que leur force de frappe s’est accrue ces dernières années au travers de mégafusions.

L’américain DuPont s’est rapproché de Dow Chemicals (formant Corteva pour la branche agritechnologie), le bâlois Syngenta est tombé dans l’escarcelle du holding chinois ChemChina, tandis que Bayer aspirait Monsanto, l’inventeur de l’herbicide Roundup.

« Il y a cinq ans, peu d’entreprises étrangères étaient présentes en Afrique dans les grandes cultures que sont le maïs, le riz et les oléagineux », rappelle François Burgaud, directeur des relations extérieures du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Gnis) français, qui encourage les firmes de l’Hexagone à investir le continent. « Il y avait essentiellement des sociétés africaines comme Pannar Seed en Afrique du Sud, Seed Co au Zimbabwe et Kenya Seed », rappelle-t-il.

OGM sans frontière

Puis les majors ont commencé à vouloir prendre pied sur le terrain. Parmi les premiers à dégainer, Syngenta, plus présent dans le domaine du maraîchage, a mis la main dès juillet 2013 sur le zambien MRI, actif dans la distribution de maïs blanc en Afrique australe et en Afrique de l’Est. Opération suivie du rachat, en août de la même année, du sud-africain Pannar par DuPont Pioneer. Ainsi que par l’entrée du français Limagrain au capital du sud-africain Link Seed (80 %) et de celui à Seed Co (29,45 %). Enfin, le troisième acteur, Kenya Seed, est toujours indépendant.

Mais il n’est pas sans susciter l’intérêt de grands groupes, y compris de Bayer, selon certaines spéculations. Actif depuis 1920 de Casablanca au Cap, l’agrochimiste allemand a renforcé sa présence sur le continent par l’intermédiaire de Monsanto, le roi des OGM. Et ce, en dépit des procès liés au glyphosate que ce dernier lui a fait perdre.

Ces dernières années, Monsanto a acheté pas moins de cinq sociétés, notamment en Afrique du Sud et au Kenya, dont Bayer bénéficie aujourd’hui

« Ces dernières années, Monsanto a acheté pas moins de cinq sociétés, notamment en Afrique du Sud et au Kenya, dont Bayer bénéficie aujourd’hui », confirme le Malgache Justin Rakotoarisaona, secrétaire général de l’African Seed Trade Association (Afsta), organisme qui rassemble une centaine d’entreprises semencières et d’associations du secteur sur le continent.7

Variétés du Zimbabwe plantées au Nigéria

L’allemand confirme être plus visible dans ces deux pays anglophones et en Algérie. « Grâce à l’intégration réussie de Monsanto, Bayer peut fournir aux agriculteurs un ensemble de solutions sur mesure comprenant des semences, des produits biologiques et chimiques de protection des cultures, des outils et des services numériques pour faire face à leurs défis et à leurs besoins », soutient-on dans un langage bien contrôlé au siège de la firme. En matière de variétés, celle-ci dit aussi « mettre l’accent sur les cultures fruitières et légumières, mais aussi sur les pommes de terre, le maïs, les céréales et le riz ».

Des paysans travaillant dans un champ de pommes de terre, près de Bujumbura, le 14 décembre 2015. © Melanie Gouby/AP/SIPA

Cette expansion ne s’arrêtera sans doute pas là. Mais ces rachats offrent aux majors une base pour continuer à s’implanter dans des régions peu acquises à l’agriculture intensive. « Ces groupes africains et leurs alliés internationaux commencent à regarder au-delà de l’Afrique australe, poursuit François Burgaud. Ils essaient par exemple de voir si les variétés produites au Zimbabwe sont adaptables au Nigeria. »

Dans les semences de grandes cultures, Limagrain explique d’ailleurs vouloir accompagner « activement » le développement de Seed Co – qui, à lui seul, pèse d’ores et déjà 130 millions de dollars de revenus annuels – grâce à la création d’une entité en Afrique de l’Ouest. « Celle-ci permettrait de travailler spécifiquement dans cette partie du continent sur le maïs blanc mais également sur le maïs jaune, qui connaît là-bas une forte croissance », indique Frédéric Savin, directeur de Limagrain Africa.

Soutiens de taille

Syngenta (ChemChina) vise également deux types de semences – potagères et de grandes cultures –, aspirant à se développer dans cette région à fort potentiel. Le groupe a récemment ouvert des bureaux en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Et compte à Agadir, au Maroc, un centre de recherche destiné au développement de semences.

Technisem (Novalliance) est quant à lui déjà présent en Afrique de l’Ouest. Ce groupe français réalise près de 90 % de son chiffre d’affaires (39,6 millions d’euros) en Afrique, dont la moitié au moins dans cette région. Il commercialise des semences potagères internationales mais aussi d’origine locale (gombo, aubergine africaine, etc.) et lance ses propres variétés.

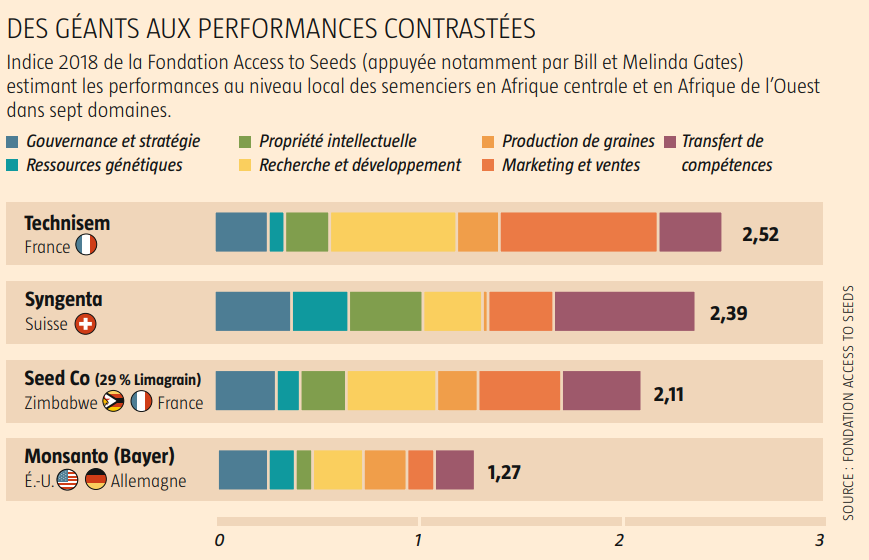

Pour servir leurs ambitions, ces mastodontes peuvent compter sur de solides relais. En l’occurrence le programme Grow Africa et l’Alliance pour la révolution verte en Afrique (Agra), tous deux soutenus par la Fondation Bill et Melinda Gates – premier bailleur au monde dans la recherche sur l’agriculture –, l’Agra bénéficiant aussi des subsides de la Fondation Rockefeller.

Les variétés à haut rendement érodent la biodiversité agricole, sont coûteuses en énergie, causent pollutions et émissions de C02, et exigent beaucoup de produits phytosanitaires

D’ailleurs, l’Agra ne cache pas ses ambitions : soutenir les gouvernements du continent dans la recherche et dans l’homologation de ces nouvelles variétés, ainsi que le secteur privé chargé de les vendre. En 2016, l’Alliance aurait déjà permis d’aider, selon ses données, 119 sociétés africaines ayant produit 126 000 t de semences certifiées à destination de 15 millions de petits agriculteurs.

Rendement supérieur mais coût élevé

« Certains pays ont déjà fait du bon travail, comme la Tanzanie, l’Ouganda, le Malawi, le Ghana, le Mozambique, le Nigeria, mais aussi le Mali et le Burkina Faso. Ces deux derniers comptent déjà respectivement sept et cinq semenciers locaux à haut rendement », se félicite Joseph DeVries, cofondateur d’Agra. Selon lui toujours, le Bénin, le Togo, le Tchad, la Guinée et le Cameroun afficheraient à l’inverse un certain retard dans le domaine.

D’après cet expert américain, « les semences hybrides permettraient d’obtenir des rendements de sorgho de 3 à 4 t/ha en Afrique de l’Ouest, contre 1 à 1,5 t/ha pour les variétés paysannes », même s’il reconnaît que le prix (1 à 3 dollars le kilo de semences pour la même céréale) peut se révéler onéreux pour les petits exploitants.

De fait, ce modèle n’est pas sans montrer ses limites, y compris économiques. Il est d’ailleurs remis en question au profit de l’agroécologie. « Les variétés à haut rendement ont fait leurs preuves en augmentant la productivité, mais elles érodent la biodiversité agricole, sont coûteuses en énergie, causent pollutions et émissions de C02, et exigent beaucoup de produits phytosanitaires, lesquels devront être achetés par les paysans », alerte Danièle Clavel, agronome et généticienne au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Cette experte a longtemps travaillé sur le continent dans l’hybridation, avant de se montrer plus critique à l’égard de ce type de cultures : « Dans un premier temps, les États africains vont peut-être subventionner ces semences et leurs intrants, mais leurs moyens étant limités, cela ne pourra pas durer. On le voit déjà dans plusieurs pays », estime-t-elle.

Hybrides vs semences traditionnelles

Le passage à la production intensive implique le plus souvent le remplacement de semences traditionnelles reproductibles par des espèces hybrides que les cultivateurs devront acheter chaque année. De plus, les majors promeuvent avec leurs variétés un système formel, et donc un cadre réglementaire, en vue de sécuriser leur commercialisation.

JA 5

« Selon ce système, pour échanger ou commercialiser des semences et des plants, il faut que les variétés soient inscrites dans un catalogue officiel national des espèces et variétés [semences certifiées]. Or l’inscription au catalogue n’est légale que si la variété satisfait notamment aux normes de “distinction, homogénéité, stabilité” [normes DHS] », détaille cette scientifique. De quoi opposer une barrière technologique quasi infranchissable aux agriculteurs locaux qui voudraient commercialiser leurs propres semences traditionnelles.

A priori, ces deux modèles – traditionnel et productiviste) sont inconciliables. Même si certains chercheurs explorent une troisième voie. C’est le propos du projet CoEx (pour « coexistence ») du Cirad. « Incontestablement, il y a encore de la marge pour une agriculture intensive sur le continent. Dans le maïs et l’arachide ainsi que, dans une certaine mesure, le sorgho, tempère Selim Louafi, responsable du projet. Mais miser uniquement sur ce modèle pourrait compromettre la diversité des systèmes semenciers. Elle est pourtant essentielle à l’atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, au-delà du seul enjeu d’augmentation des rendements. »

Le rôle essentiel des régulateurs africains

Le risque ? Que des variétés locales de céréales et de plantes maraîchères telles que le mil, le fonio ou le niébé, jugées moins rentables, se raréfient au profit des grandes plantations de maïs et d’arachide.

L’avenir du secteur dépendra fortement de l’action des régulateurs africains face aux géants mondiaux des semences : en les soutenant quand ceux-ci peuvent favoriser la hausse des rendements de productions cruciales pour la population, mais aussi en s’opposant à eux afin de protéger les semenciers et les agriculteurs locaux quand cela se révélera nécessaire.

Le marché tunisien déjà sous la coupe des grands

En Tunisie, l’agriculture à haut rendement occupe déjà bien le terrain. Dans les années 1980, le pays a massivement importé des variétés de blé dur du Mexique, qui ne résistent finalement pas toujours aussi bien que prévu aux maladies fongiques et aux sécheresses récurrentes. « En matière de semences locales de blé, d’orge et d’avoine, le pays est encore autosuffisant », reconnaît Leïth Ben Becher, fondateur et ancien président du syndicat agricole Synagri.

Leith Ben Becher © Christian Michelucci

Il craint en revanche que le pays ne perde davantage ses variétés autochtones dans le domaine du maraîchage. « Si rien n’est fait au niveau public pour renforcer la recherche et le développement dans les semences d’oignons, de tomates et de poivrons notamment, nous risquons de perdre une autonomie agricole cruciale », alerte-t-il, ajoutant que certaines espèces animales comme les bovins sont déjà presque toutes d’origine étrangère. À ses yeux, il y a donc un double danger, tant au niveau de la biodiversité que de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

L'éco du jour.

Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles