« Boy Diola », portrait du père : le premier roman prometteur de Yancouba Diémé

Avec son premier roman, Boy Diola, Yancouba Diémé rend hommage à ses parents, immigrés sénégalais en France, qui jamais ne se laissèrent maltraiter.

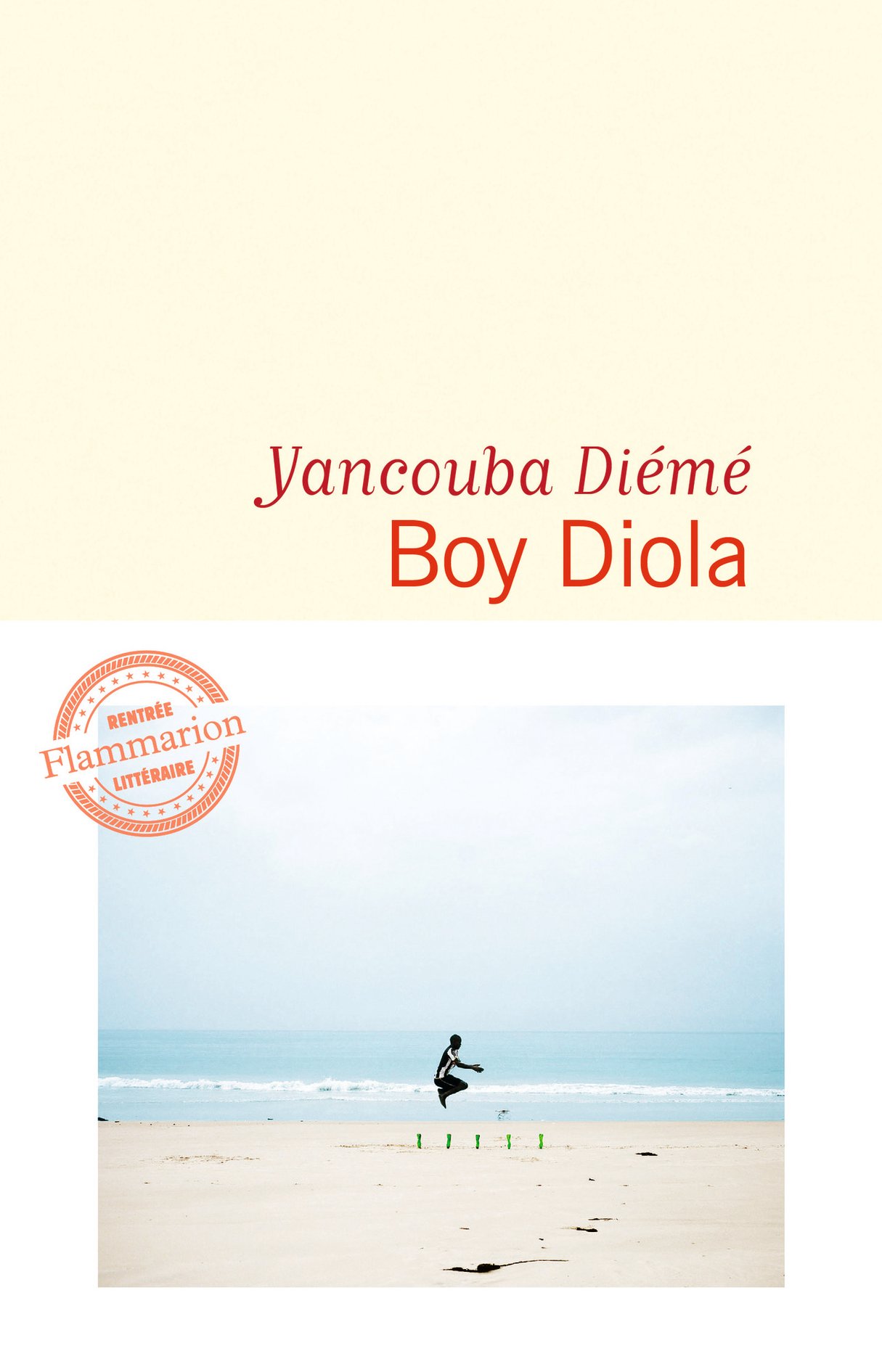

Yancouba Diémé – 04/2019Photo : Pascal Ito /Flammarion © Pascal Ito/Flammarion

Alors qu’une affaire de famille sulfureuse a agité la rentrée littéraire française, Yancouba Diémé nous parle aussi de son père. Le parallèle avec Orléans, de Yann Moix, s’arrête là : Boy Diola, premier roman, est un hommage. L’écrivain de 29 ans nous fait découvrir des tranches de la vie de son père, de sa jeunesse dans son village de Casamance (Sénégal) à son quotidien en France.

Une envie d’auteur mais aussi une mission familiale. « Je suis le plus jeune de la famille, nous précise-t-il. Et comme j’aime bien lire et écrire, chaque fois que mes frères me voyaient écrire, dans mon coin, ils me demandaient si ça ne me dirait pas de raconter l’histoire du daron. Plus tard, je suis à la maison avec mon père, et il reçoit un courrier qui lui annonce qu’il est français, qu’il a sa carte d’identité après quarante années en France. C’était le début de la première version de mon livre. »

Loin d’être une hagiographie, Boy Diola montre les aspérités d’un homme au parcours sinueux. C’est ce rapport intransigeant à la vérité qui en fait l’une des forces : « Je n’invente absolument rien, tout est vrai. Ce sont mes souvenirs, c’est pour ça que le livre a un aspect assez fragmenté. J’ai voulu rester authentique. » On découvre un homme en mouvement qui se cherche un avenir à Dakar, à Abidjan, au Liberia, avant le grand saut vers la France, où il débarque en 1969 : « J’ai appris sur le tard que mon père était venu à Marseille par bateau. Mes frères et moi ne le savions pas. Nous ne nous étions pas posé la question. Quand je l’ai interrogé sur son voyage, il s’est énervé et j’ai eu peur. J’avais alors 23 ans, et je suis redevenu un garçon de 5 ans. Il avait une colère en lui que je n’avais pas beaucoup vue. »

Couleur de la trahison

Cette colère, c’est celle d’un homme et d’un ouvrier qui ne se laisse pas faire. Celui qui disait fièrement que ses fils étaient nés chez Citroën en est renvoyé après quatorze années de service. Abandonné par l’entreprise et par les syndicats, qu’il prend en grippe, il interdit à ses enfants de porter du rouge, la couleur de la trahison !

« Mon père répondait à ses chefs et à ses parents, et je pense que c’est à cause de ça qu’il s’est fait virer de Citroën. Ça fait du bien de rendre l’image du père qui ne se laisse pas faire. Si le chef lui parle mal, il lui répond. Ma mère aussi. Ma mère, qui travaillait comme femme de ménage, et lui m’ont transmis leur colère. Quand je suis dans une entreprise et que des collègues se plaignent du ménage qui est mal fait, ça m’affecte. Ce livre, c’est un peu un règlement de comptes avec les gens qui peuvent formuler ces critiques sans se rendre compte qu’on n’est ni soumis ni victimes. Certains parlent de la souffrance des immigrés, mais je voulais écrire un livre où on n’était pas des victimes mais des boss avant tout. »

Darons à l’usine

Si l’auteur se défend d’avoir un regard politique, domaine interdit par son père, il brosse une peinture sociale sur le quotidien de la famille en banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois et à Saint-Denis. Des épisodes forts, débordants d’humour, qui vont au-delà de la compilation d’anecdotes. C’est une espèce de fresque collage qui a forgé une partie de son identité.

Dans la cité où nous vivions, à Aulnay-sous-Bois, il n’y avait que des familles maliennes, sénégalaises…

« Si l’on me demande de me définir, je dis : famille nombreuse, lits superposés. Tous les gens avec qui j’ai grandi, mes potes d’enfance, ont le même vécu. Dans la cité où nous vivions, à Aulnay-sous-Bois, il n’y avait que des familles maliennes, sénégalaises… On l’appelait la cité des Renois. Les pères travaillaient à l’usine, les mères faisaient des ménages. Aujourd’hui, je suis entre les gens du quartier et les potes de la fac, à la différence de mon père, qui est entre la France et le Sénégal. Moi je me sens profondément banlieusard, même si j’ai la double nationalité française et sénégalaise. »

Banlieusard et écrivain, Yancouba Diémé pose les jalons d’une carrière prometteuse. « C’est un premier roman, mais je préviens tous ceux qui doutent de moi : méfiez-vous, car dans dix, quinze ans je serai encore là. » Rendez-vous est

d’ores et déjà pris avec l’auteur, à qui nous rappellerons que, dès le début, nous avons cru en lui.

Boy Diola, de Yancouba Diémé, Flammarion, 192 pages, 17 euros.

Paroles d’auteur

« J’ai commencé à écrire quand j’avais 15-16 ans grâce à une prof de français. Après, j’ai participé à des concours de nouvelles, j’ai eu des prix. Dans ce lycée, il y avait une option cinéma. La classe ne ressemblait pas aux autres. Ces gens qui venaient d’un milieu plus favorisé, qui baignaient dans la culture depuis longtemps, m’ont donné envie de me surpasser. Avant, au collège, je ne lisais pas plus que les livres au programme. Quand je suis arrivé en seconde, je me suis dit “Ah ouais, ils sont chauds, il faut que je les rattrape !” C’était une espèce de compétition. Un jour, un camarade m’invite à manger et je vois qu’il a une grande bibliothèque et pas de télé, en plus. J’ai voulu montrer que je pouvais les battre sur leur terrain. »

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles